-

Par hechache2 le 11 Février 2014 à 22:18

Rencontre avec Abdelkrim Bahloul, cinéaste franco-algérien

“L’Etat doit aider à construire des salles, les donner aux partenaires privés et leur imposer de passer les films africains…”

Pendant la dixième édition du Festival du film francophone de Kalamazoo, Michigan, en mars 2011, Abdelkrim Bahloul nous a accordé une interview exclusive. Dans cet entretien qui a eu lieu le dimanche 20 mars 2011, il parle de son film Voyage à Alger, de la situation politique en Algérie, des problèmes du cinéma africain, de l’importance de la production intellectuelle, de la vingt-deuxième édition du Fespaco et également de l’avenir du documentaire en Afrique. Cet entretien vient d’être publié dans le numéro de printemps 2012 de la revue Celaan, spécialisée dans la critique des littératures et cinémas du Maghreb.

Anoumou Amekudji : Vous êtes au Michigan pour la promotion du film Voyage à Alger. Pourquoi faire un film sur la guerre d’indépendance en Algérie, cinquante ans après sa fin officielle?

Abdelkrim Bahloul : Très bonne question. C’est-à-dire pourquoi sommes-nous tenus de parler du passé alors qu’on pouvait faire des films sur le présent qui lui-même est riche d’actions et de sujets de films. Déjà c’est un moyen commode de parler du présent en se référant au passé. Si on fait un film sur l’époque actuelle directement, on risque de se heurter à des problèmes de censure, même si on dit qu’il n’y a pas de censure. En Algérie par exemple, il y a une loi qui interdit de parler des problèmes liés à la guerre civile entre les partisans du pouvoir et ceux du pouvoir islamiste. En Algérie, il y a eu une guerre civile de 1990 à 2000. Le président Bouteflika a initié une loi qui s’appelle la loi de la concorde civile et cette loi stipule dans ses arrêtés qu’il est interdit de parler de l’époque de la guerre entre les Algériens, dans les films et les romans. Il faudrait rappeler qu’en Algérie entre 1990 et 2000, les Islamistes ont failli prendre le pouvoir et l’armée s’est opposée à eux. Après, il y a eu une guerre civile qui a fait au moins 250 à 300.000 morts. Tous les créateurs ont envie d’élucider la part de mystère de cette période, de passer par-délà l’horreur et d’essayer de comprendre pour que les morceaux éclatés puissent se recoller, et que l’Algérie puisse repartir ensemble. Sinon il y aura toujours une division cachée, hypocrite à l’intérieur des têtes des gens. Pour moi, on ne peut pas imposer le pardon par la force. Mon film Voyage à Alger parle de la transition entre le colonialisme et l’après-indépendance. Le film montre que dès le début, il y a certains Algériens qui essayaient de spolier les autres de leurs biens. On constate qu’il y avait la corruption, l’oppression du peuple par les gens qui gouvernent. Cette oppression est ressentie cinquante ans plus tard. C’est-à-dire qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Donc on peut parler du passé pour éclairer le présent. En ce qui concerne Voyage à Alger, c’est une histoire personnelle. J’avais envie de rendre hommage à ma mère. Les désirs d’inspiration d’un cinéaste ou d’un créateur sont multiples. Il n’y a pas une seule réponse à la question, elles sont multiples. Je me suis dit dès le départ que ce film va parler de ma mère, va parler des combattants après la guerre d’indépendance algérienne, de mon père, de la place de la femme qui a été renvoyée dans ses foyers alors qu’elle a combattu le colonialisme français au moment où il y avait la guerre. Après on a essayé de la renvoyer à la maison, de lui faire remettre le voile. On a créé un code de la famille qui la garde à la maison, qui ne lui donne pas une grande place dans la société. Je me suis dit qu’il y a ce problème de la concorde civile où il est interdit de parler de la guerre entre les islamistes et les non-islamistes. On ne peut pas en parler. Mais cette volonté du président Bouteflika qui veut que cela s’arrête, existe aussi dans mon film. Cela est vrai parce qu’à la fin, il y a quelqu’un qui doit être tué parce qu’il est censé avoir fait du mal à des orphelins de guerre, l’enfant et l’oncle demandent qu’il soit pardonné, donc c’est une façon personnelle de parler de la concorde civile, en disant comment elle aurait pu avoir lieu, c’est-à-dire à travers un débat. Ce n’est pas autoritairement, le président de la république qui doit imposer la façon de procéder, en disant que celui qui en parle ira en prison. Si on comprend bien les autorités, un assassin peut être en liberté, par contre un écrivain qui écrit un livre sur cette période, on va le mettre en prison. En montrant que l’oppression n’a pas changé, qu’elle existe toujours, le film peut participer au désir de ras-le-bol qui veut que cela change maintenant. On a pu être libre, mais l’oppression est revenue. Aujourd’hui, il y a des mouvements de libération en Tunisie, en Egypte, en Libye et autres, mais dès que ce sera calme, le capital va essayer de reprendre le pouvoir, les gens qui ont besoin de gagner beaucoup d’argent, les affaires vont reprendre le dessus. Ils vont redemander aux gens de revenir à leur pauvreté ancienne et de ne pas participer à la vie politique. Ils vont essayer d’empêcher l’instauration effective de la démocratie. La démocratie est un régime de liberté où tout citoyen est responsable. Pour qu’on puisse accéder à la liberté politique, il faut être éclairé, il faut avoir un certain niveau de compréhension de la société et savoir que les qualités de citoyen imposent une espèce de combat contre le pouvoir. Tous les quatre ou cinq ans, on change de gouvernement pour que les citoyens ne soient pas subjugués par un gouvernement qui est resté tout le temps en place.

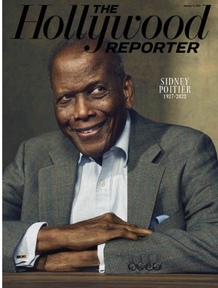

Abdelkrim BAHLOUL et Anoumou AMEKUDJI

Vous évoquiez le fait que le film est né d’une histoire personnelle. Après avoir fait finalement ce film, est-ce que cela vous a apporté une sorte de satisfaction, de guérison par rapport à un passé sur le plan personnel?

En faisant le film, je pensais que c’était juste un sujet de film, que j’allais faire un film comme les autres. Nous avons tourné sur les lieux mêmes de l’action, c’est-à-dire l’endroit où se sont passés les événements entre 1959 et 1962. Quand les membres de la famille ont compris que j’étais en train de faire un film sur ma mère, sur mon père, ils étaient très fiers. La ville de Saïda en Algérie, (ville dans laquelle le film a été tourné), est complètement abandonnée par le pouvoir politique. Elle est loin d’Alger, elle est réellement comme dans le film. Quand l’économie se régénère et se lance, les populations de Saïda n’y ont pas accès. Elles ne sont pas bien représentées au niveau du pouvoir. Même si elles ont un député à l’assemblée nationale, ou un sénateur, là-bas, sans vexer personne, les députés et les sénateurs n’ont que l’apparence d’un député ou d’un sénateur. Le pouvoir leur dit de toute façon ce qu’il faut voter. Donc du coup, ils ne peuvent pas défendre leurs communes et régions d’origine. La ville de Saïda est dévastée par la misère, par la poussière. En plus, quand il y a eu la guerre civile, les membres du Groupe islamique armé (GIA) se réfugiaient dans la campagne et allaient manger chez l’habitant, et quand les militaires arrivaient pour les rechercher, ils torturaient les paysans sous pretexte qu’ils sont avec le GIA. Pour les militaires, le fait que les paysans soient encore vivants, montre qu’ils sont avec les membres du GIA, qu’ils les ont au moins nourris ou logés. Sinon, ils les auraient tués. Quand on loge le GIA et on l’aide, l’armée vient vous embêter, et quand on refuse de loger le GIA, ses membres aussi vous égorgent. Dans cette situation, les gens ont alors fui les campagnes pour les villes. Ce genre de choses s’est passé dans beaucoup d’autres pays d’Afrique. Ce qui fait que la ville qui avait 80.000 habitants, devient une ville de 250.000 habitants. Cela crée une misère effroyable. Il n’y a pas d’eau. Et donc le fait qu’il y ait eu un film fait sur la ville de Saïda, fait que forcément on en parle dans les journaux. Quand le film est passé au dernier Fespaco (mars 2011), j’ai reçu des douzaines de messages, d’appels téléphoniques des gens de Saïda, pour me dire qu’ils sont fiers, très contents, que mon film, que “notre” film soit allé au Fespaco. Il y a donc cette espèce de fierté, que quelqu’un du pays a fait un film, qui a été reconnu sur le plan international. Et en même temps, quand je vois les réactions du public (ici à Kalamazoo) qui parle de la mère dans le film, en disant qu’elle est extraordinaire et formidable, avant de comprendre finalement que c’est l’histoire de ma mère, je suis content parce que je me suis dit que j’ai redonné une espèce de vie à ma mère après sa mort. Cette actrice formidable qu’est Samia Meziane, l’a bien incarnée. Le fait que la figure de ma mère existe dans un film, est effectivement une satisfaction extraordinaire parce que cela permet de faire le deuil. A 29 ans, notre mère était veuve avec six enfants. Comme elle nous avait élevés toute seule, c’était notre héroïne, et la perdre fait que nous n’arrivons pas à survivre moralement, psychologiquement à sa mort. C’est comme si je me suis donné à moi-même une justification. C’est comme si je lui devais quelque chose. Par conséquent, le fait de faire un film sur elle est ma façon de la garder en vie.

Est-ce que la femme algérienne est vraiment la femme battante que vous avez essayé de décrire, à travers le personnage principal dans le film?

Concernant la femme, la réponse est générique. Quand les hommes se soulèvent pour réclamer leurs droits, cela entraîne une manifestation, une guerre, mais quand les femmes prennent part à la lutte, c’est qu’il y a péril dans la demeure. C’est à ce moment-là que les choses deviennent sérieuses. Quand on prend l’exemple de la révolution égyptienne de ces derniers mois, je ne voyais que des hommes. C’est pareil en Tunisie et en Libye. Ce sont des révolutions qui vont peut-être marcher, mais elles ne sont pas essentielles parce que les femmes n’y ont pas activement pris part. S’il y a des femmes dans une manifestation, cela veut dire que c’est fini. C’est terminé, c’est irréversible, parce que la femme est la matrice de la vie. C’est elle qui va continuer à donner la vie. Si elle se met en péril, c’est sûr que la révolution va marcher et que le peuple ne va jamais arrêter de se battre. Par exemple, quand les Berbères ont essayé de réclamer leur langue et leur liberté sociale et politique, la sortie des femmes a été décisive. Le mouvement est devenu une réalité grâce aux femmes. Les autorités ont été obligées de leur attribuer une fréquence de radio en langue berbère, des émissions en berbère et d’accepter que leur langue soit enseignée à l’école.

Concernant le film Voyage à Alger, comment a-t-il été reçu par les public français et algérien?

Il y a eu une seule projection du film en Algérie, au festival d’Oran. Un problème technique s’est produit lors de la projection. Le film était fait en 100 dolby stéréo SRD. C’est une bonne technique de nos jours. En Algérie, ils avaient transformé le cinéma en salle de fêtes, ce qui fait qu’ils avaient enlevé le SRD pour mettre des baffles un peu partout, afin que les gens puissent danser. Ce qui fait que quand nous sommes venus pour faire l’ouverture du festival, le son ne marchait pas. Personne n’a réussi à régler le problème. Dans toute l’Algérie, il n’y a pas un seul technicien dolby SRD. Le film était présenté pendant le festival international de films arabes, mais les organisateurs n’avaient pas fait venir de techniciens pour organiser la projection. Le son était épouvantable et on n’entendait rien du tout. Mais il y a des moments où les gens pouvaient quand même comprendre. Par exemple, à la fin du film, quand le jeune héros Boubekeur dit à l’enfant, “tu ne peux pas être triste d’avoir perdu ton père”, et que sa mère n’est pas une mère comme les autres, et qu’elle vaut des milliers d’hommes, il y a eu un silence dans la salle. Puisque je suis algérien, j’ai compris que les hommes s’étaient sentis offensés. Dire au petit garçon à la fin du film, que sa mère vaut des milliers d’hommes, était considéré par les hommes comme une insulte à leur masculinité. J’ai senti que les hommes n’étaient pas contents. Par contre, quand la projection a eu lieu à Paris, le public était diversifié. Les Algériens étaient en minorité. Sur 300 personnes, il y avait peut-être une trentaine d’Algériens. Quand le public français s’est mis à applaudir, les Algériens voulaient montrer qu’ils étaient aussi là. Ils se sont mis à scander “vive l’Algérie”. Et les femmes se sont mises à faire des youyous pour exprimer leur contentement. Le petit hiatus négatif qui s’est produit à Oran, quand les gens se sont sentis offensés, n’a pas existé à Paris, parce que les Algériens de France ont coupé d’une certaine façon avec le machisme, ce côté “l’homme domine la femme et la femme doit être au foyer”. C’est une attitude qui nous retarde le plus, nous peuples arabes et qui nous retardera encore pendant des dizaines et dizaines d’années si on n’y remédie pas.

Dans le film Le Soleil assassiné, à travers le personnage de Jean Sénac, vous abordez aussi la période postindépendance en Algérie et les abus de la police politique. Pourquoi ce thème revient-il souvent dans votre travail de cinéaste?

Nos pays du Maghreb sont gérés par des gens inconnus. En Algérie, ce sont des généraux, mais qui se sont bien installés dans la vie économique et possèdent de grandes sociétés. Le pays leur appartient. Le rôle qu’ils assignent à la police politique est de faire de l’espionnage ou du contre-espionnage, dans le but de surveiller le territoire national et les intérêts de la nation algérienne, et d’empêcher que d’autres pays ne puissent pas magouiller pour récupérer le pétrole algérien. J’ai l’impression que la police politique se met un peu au service de ces généraux et mafieux qui dirigent le pays. Elle les défend plutôt que de défendre le territoire national. C’est une espèce de perversion qui fait qu’on n’est jamais libre, on est constamment surveillé. On a beau être citoyen algérien, on est surveillé comme si on était un traître à l’Algérie, alors qu’on n’est pas un traître à notre pays, mais plutôt à ceux qui nous gouvernent et nous gouvernent mal. Et quand on a envie de dire qu’il n’y a pas de démocratie, on nous répond qu’on est des pro-Français, pro-Américains, pro-Israéliens. Et on se fait attraper, torturer, frapper, peut-être même pire. Tant qu’il y a cette espèce de police parallèle, sournoise et politique, on ne peut pas être un peuple libre. Bien sûr, cela existe dans tous les pays. Mais ailleurs, la justice en tant que pouvoir peut s’opposer à ces gens. Si on est en France et quelqu’un me fait du mal, je vais en justice, je le démolis. A moins que ce soit un grand secret d’Etat, jamais on ne laissera quelqu’un d’un service secret français m’opprimer en tant que citoyen français. En Algérie, dans les pays arabes et pays du Sud, l’injustice existe toujours. Tant qu’elle va perdurer, on ne pourra pas accéder à la justice. Dans une démocratie, le pouvoir de la justice doit être indépendant, la justice doit pouvoir appliquer la loi. N’importe quel citoyen doit pouvoir réclamer ses droits. Tant qu’il n’y a pas cet environnement juridique dans nos pays, on ne peut pas parler de pays. C’est comme une table, au lieu d’avoir quatre pieds, elle en a que trois. Ca tombe et ça se casse la gueule.

Si on se fonde exclusivement sur Le Soleil assassiné et le Voyage à Alger, peut-on dire que vous faites du cinéma d’engagement?

J’ai fait des films que je me sentais dans l’obligation de faire. Je ne suis pas un cinéaste engagé mais je me sens obligé de faire des films utiles à certains moments, parce que je me dis que si je ne les fais pas, personne ne va en parler. Donc il faut que je les fasse. Je sais que cela ne va pas marcher, je sais que je ne vais pas avoir de grands acteurs français dans mes films, je sais que ce seront des films difficiles à faire. Mais je prends la décision de les faire, même s’ils sont ratés, ou ne sont pas bien. Même s’ils sortent dans une salle et qu’ils font le tour de de petits festivals, en tant que cinéaste, j’aurai au moins le mérite d’avoir abordé le problème et de parler au nom du peuple qui n’a pas accès à la parole. Oui mon cinéma est engagé. Absolument.

Vous revenez de la vingt-deuxième édition du Fespaco à Ouagadougou, où il y a eu des discussions sur la qualité et la distribution des films africains. Etes-vous satisfait des films qui y ont été présentés?

Moi je trouve que tous les cinéastes africains qui réussissent à faire un long-métrage d’une heure et demi, sont des héros. Donc quand je vois un film africain, je suis fier pour celui qui l’a fait, et pour les artistes et techniciens qui ont travaillé là-dessus. Je sais combien il est difficile de faire un film. Je sais que vu les moyens dont nous disposons en Afrique, si on réussit à faire un film, c’est un exploit. Par conséquent, je suis content qu’il y ait des films. Je trouve plutôt qu’il n’y en a pas assez. Il faut une volonté politique, pour qu’il y en ait beaucoup. Au niveau de l’Afrique, il faudrait une porosité plus grande entre nos pays, pour que nos films puissent circuler. Il faudrait mettre en place quelque chose qui soit extérieur à la circulation de films façon Hollywood. En fait, il faut inventer une autre façon de faire circuler nos films. En se faisant peut-être aider par tous les Etats en même temps. L’organisation de l’Union africaine peut s’en charger éventuellement. De toute façon, nos films doivent circuler. Par exemple, il faudrait qu’il y ait un film du Burkina qui fasse le tour de l’Algérie et vice versa. Néanmoins, il faut que ce soit organisé si possible sous forme de concours. Un film africain choisi peut faire le tour de tous les pays du continent. Il serait aussi bien que les films sélectionnés pour le Fespaco, passent après régulièrement dans tous les pays. Je ne crois pas que ce soit difficile de réaliser de telles choses.

Et quel va être le rôle de l’Etat pour que le cinéma africain soit mieux regardé sur le continent?

Le rôle de l’Etat est d’aider à construire des salles, de les donner aux partenaires privés, de leur imposer de passer les films africains et de leur donner la possibilité d’être propriétaires des salles après un certain nombre d’années d’exploitation. Je pense que cela pourra être possible, avec la mise en place de lois sur les films occidentaux qui sont diffusés sur le continent africain. C’est-à-dire que dans les salles de cinéma, on donnera le choix au public de voir des films américains, francais, africains et des films du pays africain en question. Prenons l’exemple du film Avatar de James Cameron. Les recettes générées par la projection de ce film pourraient servir en partie à rénover ou construire de nouvelles salles, et à aider la production du cinéma africain dans son ensemble. Ce qui se passe en France, peut servir d’exemple. Puisque les Français veulent défendre leur langue, ils ont instauré des lois. Ils ont fait sortir le cinéma du domaine commercial. Il est considéré comme de la culture. L’Etat français a le pouvoir d’aider son cinéma à ne pas disparaître. Par exemple, quand les films américains arrivent en France, ils sont taxés. Les autorités prennent 16% du prix du billet et les reversent au Centre national du cinéma, qui à son tour les reversent aux distributeurs, exploitants et réalisateurs, par l’intermédiaire de l’avance sur recettes. Et cela, personne ne peut nous empêcher de le faire aussi en Afrique. Le public ira voir un film de James Cameron, une comédie anglaise, ou chinoise, et aura sous les yeux des films africains, ou de son propre pays. Je crois qu’il faut créer le vedettariat. Si on considère le Sénégal, il y a dans ce pays des jeunes filles et garçons qui sont beaux, qui pourraient être des stars. Les gens iraient les voir. Au lieu d’avoir Avatar 3, ils iraient voir la dernière comédie sénégalaise. Ils vont par conséquent préférer le comique de leur pays à celui d’un autre pays. C’est sûr et certain. En Algérie, si on fait un film avec de grands comiques algériens, les salles de cinéma seront pleines et les gens n’iront pas voir des films américains. Par contre, il faut que le public ait le choix. Nous sommes obligés d’être dans la mondialisation, tout en préservant nos spécificités. Il faut que cela soit écrit noir sur blanc. C’est un combat mondial, la culture, l’art, la littérature, le cinéma, ne peuvent pas faire partie du commerce. Ce ne sont pas des objets comme les autres. Un film n’est pas une marchandise. Ma pensée n’est pas une marchandise. Mon amour et ma fraternité avec les gens, ne le sont pas non plus. Et même la marchandise, un jour ou l’autre, il faudra remettre en question son prix.

On a l’impression que le cinéma africain tend de plus en plus vers le documentaire. En tant que cinéaste, comment expliquez-vous ce phénomène?

Au dernier Fespaco, j’ai vu Paris mon paradis, un film extraordinaire fait par la cinéaste burkinabè, Eléonore Yaméogo. Le film était fait sur les gens qui pensaient qu’ils devaient absolument aller s’installer en France. Dans le documentaire, on voyait des gens qui pendant dix ans, ont dormi dans la rue. Pendant ces années, ils vivaient des galères abominables. Ce n’est pas le cas d’une minorité. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas. Que ce soit des Africains du sud du Sahara, du Maghreb, ou des Pakistanais. La cinéaste burkinabè a montré une jeune femme, qui au bout d’une dizaine d’années, avait envie de voir sa mère et sa famille. Donc pour revenir, elle avait tout acheté à crédit, afin de pouvoir leur ramener des cadeaux. A son arrivée au Burkina, les parents étaient contents de la voir, mais quand elle découvre leur état de pauvreté, elle s’est demandée pourquoi elle est revenue. Maintenant qu’elle est là, elle se dit qu’elle aurait dû envoyer à sa famille, le prix du voyage, le prix des cadeaux, pour qu’ils puissent manger. La salle était remplie de gens qui pleuraient, l’émotion était très grande, parce que la cinéaste fait voir sa mère, qu’elle retrouve dix ans plus tard. Pour que la fiction puisse rendre compte de tout cela, il faut mille fois plus d’argent et des vedettes, alors que Yaméogo a reussi à saisir l’humanité, l’affection et l’émotion extraordinaires. Ce faisant, elle est également parvenue à dénoncer ce mirage de l’immigration sauvage, de façon exemplaire, et avec très peu d’argent. Disons que si la fiction est pour les riches, le documentaire peut nous permettre de contrecarrer cela. Le documentaire est plus présent dans les pays africains et du sud, parce que c’est un espace qui reste inoccupé par la cinématographie américaine, occidentale. Les gens en ont marre de regarder certaines fictions qui racontent toujours la même chose, avec les mêmes acteurs, les mêmes variantes. Parfois, la fiction est un peu mensongère. J’ai vu beaucoup de films de Hollywood qui parlent des Arabes, ou de ce qui s’est passé pendant la guerre d’Irak. C’est épouvantablement mensonger au sens politique réel. La fiction n’est pas crédible. Le documentaire garde cette crédibilité. On ne peut pas trahir les gens qu’on interviewe.

L’avenir du cinéma africain passe par le documentaire?

En tout cas, une partie du cinéma africain. C’est une bonne école pour arriver à la fiction. Il y a un grand documentariste polonais qui a décidé de passer à la fiction. Les gens lui ont demandé pourquoi il est passé à la fiction, alors qu’il est plus connu comme documentariste. Il leur a dit qu’il filme les gens, mais pour montrer l’amour entre deux êtres, il ne peut pas entrer dans leur chambre à coucher. Le documentaire a donc encore de beaux jours devant lui. De toute façon, pour faire un bon documentaire, c’est encore plus difficile que de faire un film de fiction.

En quoi c’est difficile?

C’est difficile parce que pour un documentaire, on doit filmer les gens, sans qu’ils s’en aperçoivent que la caméra est là. Il faut qu’ils arrivent à vous oublier. Il faut gagner leur confiance. Une fois qu’on a fait soixante-dix heures de rush, il faut essayer de recomposer l’histoire de ces personnes, pour en faire une fiction. Le documentaire est en fait une fiction sauf que ce ne sont pas des acteurs, mais des gens réels qui sont impliqués. C’est une oeuvre super difficile à faire. Il faut beaucoup de temps pour y arriver.

–

Entretien réalisé par Anoumou AMEKUDJI

votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 11 Février 2014 à 12:43

Cinéma entretien avec Abdennour Houchiche, Président de l'Association "Project Heurt's"

par M.H.Khodja, La dépêche de Kabylie

04/12/2013 - M. Abdennour Houchiche, membre fondateur et président de l’association « Project heurt’s » de Béjaïa, qui agit pour la promotion du cinéma, nous livre dans l’entretien qui suit les activités de son association et la situation du cinéma algérien.

Quels sont les objectifs tracés par votre association ?

M. Houchiche : Depuis sa création en 2002, l’association « Project’ heurts » pour la promotion du cinéma s’efforce de faire des salles de cinéma des lieux de culture et de sociabilité dans la wilaya de Béjaïa. Et ceci en dépit de plusieurs contraintes qui ont fait subir au septième art un recul considérable. Nous procédons en fonction des objectifs fixés au départ, à travers des projections et des débats, afin d’encourager la créativité en faisant se rencontrer des réalisateurs pour renouer avec la culture cinématographiques.

Vous parlez de contraintes… Pourriez-vous nous en dire plus ?

Oui. Ce recul du cinéma dont je viens de parler n’est pas le fruit du hasard. Comment expliquer l’inexistence de lieux de culture dans des quartiers aussi populeux que Sidi Ahmed, dans le chef-lieu de la wilaya ? L’Etat doit s’investir davantage dans la construction de salles de cinéma pour répandre la culture cinématographique. Il faut créer une vraie politique cinématographique qui aidera la créativité, et non pas se limiter à la culture de la conjoncture.

D’autres contraintes ?

Il y a aussi la nouvelle loi sur la réalisation cinématographique qui interdit aux associations de produire. Je pense que c’est une restriction qui étouffe la créativité et qui empêche le cinéma de s’épanouir. Et le fait, par exemple, que chaque réalisation relative à la guerre d’Algérie doit passer par le ministère des Moudjahidines, en plus du ministère de la Culture, est une entrave de plus à la liberté de création. Dans des cas comme celui-ci, le point de vue du cinéaste est bafoué, donnant lieu à une censure.

La culture cinématographique algérienne tend plus vers le film, qu’en pensez-vous ?

D’abord, il faut faire la part des choses entre le film et le cinéma ! D’ailleurs, l’autre objectif que nous nous sommes fixé c’est de faire la jonction entre le film et le cinéma. Entre le film qu’on regarde en solitaire à la maison et celui qu’on voit dans les salles, il y a une grande différence. Je disais tout à l’heure que nous voulons faire de la salle de cinéma un lieu de culture et de sociabilité. Et c’est pour cela que nous réclamons plus de salles. Aucune n’a été construite après l’indépendance. Nous veillons à ce qu’après chacune de nos projections il y ait un débat auquel tout le monde participe. Actuellement, c’est plutôt la culture du DVD qui est en train de se propager. L’importation outrancière de DVD contribue inéluctablement à la dégringolade de la culture cinématographique.

Défendez-vous un certain style de film ?

Absolument. Je considère que les DVD sont distribués à tort et à travers. Nous concernant, nous essayons d’y remédier en projetant des films avec des portées culturelles qui peuvent apporter un plus. Nous procédons par cycles de diffusion. Nous nous efforçons de nous intéresser au cinéma du monde entier, et bien sûr, en étant très à cheval sur leur choix. Nous avons par exemple dédié l’année passée au cinéma tunisien en projetant plusieurs films de réalisateurs tunisiens.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 3 Février 2014 à 22:53

Rencontre avec Moussa Touré pour La Pirogue

mardi 16 octobre 2012, par

-

- © Eric Neve / Les Chaves Souris - Astou Films

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma ?

Un film ? Un réalisateur ?

Je suis “entré” dans le cinéma parce que mon père est mort

quand j’avais 14 ans. Ce n’était pas une question d’envie :

j’étais l’aîné, il fallait que je nourrisse ma famille. La chance

que j’ai eue, c’est de travailler dans la lumière. J’étais électro.

J’ai pu rencontrer des grands directeurs de la photo, comme

Pierre-William Glenn. C’est en regardant ces gens-là que

l’envie est venue. J’ai travaillé dans l’équipe de Tavernier, dont

le directeur de la photo, Alain Chocart, est devenu un ami.

À un moment, je faisais un stage en France, chez Éclair, et

Alain en a profité pour me faire découvrir le cinéma : j’ai vu

tous les films du monde ! J’y ai passé des nuits blanches.

L’envie de réaliser est arrivée comme ça. J’ai réalisé mon

premier court métrage en 1987, et mon premier long, Toubab

Bi, en 1992. Ensuite, j’ai rencontré Bernard Giraudeau, qui,

pour Les Caprices d’un fleuve en 1996, m’a pris comme

assistant producteur exécutif et comme acteur. On a vraiment

façonné le film ensemble. Et puis, après avoir fait mon film

TGV en 1997, je me suis arrêté. Quand le numérique est

arrivé, j’ai acheté une de ces nouvelles caméras et je suis

resté trois ans à la regarder. J’ai fait tous les essais possibles.

J’ai su que cette caméra pouvait me compléter pour

regarder mon Afrique. Avant, regarder son Afrique c’était

très lourd cinématographiquement : il fallait trouver de

l’argent, du matériel, c’était compliqué. Cette caméra, c’est

comme si c’était un Africain qui l’avait inventée ! Je suis allé

au Congo pour mon premier documentaire, Poussière de

villes. J’ai utilisé ma connaissance de la cinématographie

sur des choses simples : un long plan-séquence sur des

enfants des rues, ou bien des visages, dans mon film sur

le viol. Dans 5x5 : un homme qui a 5 femmes et 25 gosses,

dans une cour, on ne sort pas, pendant 52 minutes.

On pense : “c’est pas possible”. Mais si, c’est possible !

Et c’est ça pour moi le cinéma africain. Les sujets, en Afrique,

ils sont tellement réels : ils te disent “je suis là, qu’est-ce

que tu attends ?”. Au Congo, les enfants qui habitent au

marché, tu les vois aller manger dans des poubelles, tu vois

que des pédophiles sont là pour les appâter : il n’y a pas besoin

d’aller faire des scénarios, il suffit juste de les voir. Mais

vraiment cinématographiquement, ce qui veut dire pouvoir

raconter au monde ce que tu vois. L’Africain, il aime la vérité,

d’ailleurs quand il voit des films, il pense tellement que

c’est vrai qu’il parle avec l’acteur ! Je suis resté longtemps

sans tourner. Et La Pirogue est arrivée. J’étais un autre

homme, dans mon regard, dans mon filmage, je me rendais

compte que j’allais dans l’essentiel.La Pirogue traite d’un sujet d’actualité, pourquoi avoir choisi

la fiction plutôt que le documentaire pour l’aborder ?

En ce moment précis, je me demande ce que c’est que

la fiction ou le documentaire. Je suis en train de monter

un documentaire que j’ai fait sur les malades mentaux, et je

me rends compte que c’est de la fiction ! Tu rigoles, tu es

triste... Avant de tourner La Pirogue, j’ai montré Un jeu

si simple [de Gilles Groulx, ndlr] à mon producteur et à mon

directeur de la photo. C’est un documentaire canadien sur

le hockey. Je leur ai dit “ne regardez pas le hockey, mais

ceux qui regardent le hockey”. Je voulais filmer les gens de

la pirogue comme les gens qui regardent le match.Plutôt que de faire passer un propos par des dialogues

explicatifs, vous vous intéressez aux corps de vos

personnages. Êtes-vous intervenu sur le scénario pour

aller à l’essentiel ?

Le scénario était terriblement dialectique. C’était du cinéma

français. Il y avait beaucoup de blabla. Ils ne savaient pas que

j’étais silencieux. Il y a eu des tensions, mais indirectes, car

personne n’osait rien me dire ! Les regards, les silences, c’est

le documentaire qui m’a amené à ça. Nous, les Sénégalais,

comme on n’a pas beaucoup d’argent pour produire, on est

obligés de travailler en France, et en France, on explique

beaucoup. Heureusement que j’ai tenu. C’est moi qui ai

amené l’homme qu’on attache, Yaya. Il est silencieux. C’est

lui qui me touche le plus. Dans le scénario original, Yaya

mourait trois jours après le départ, alors que c’était le plus

intéressant !Comment avez-vous trouvé vos acteurs et actrices ?

Il n’y a pas d’acteurs professionnels dans le film. Mon

producteur voulait faire un casting. On l’a fait, mais moi j’ai

fait mon casting de documentariste en parallèle. Je suis allé

sur les plages, j’ai rencontré des gens qui n’ont jamais vu

une caméra. J’ai trouvé des personnes qui avaient déjà fait

le voyage. Je leur ai fait raconter leur histoire. J’ai intégré

certains éléments de leur vécu à leurs personnages. Quand

le producteur a vu tous les acteurs, il a été d’accord. Mais

l y avait des doutes. Et petit à petit on se dit “tiens, ils sont

bons !”. Aimer les acteurs, c’est regarder, observer les gens.

Un acteur au vrai sens du mot, on peut le trouver dans le métro,

juste en regardant.-

- © Eric Neve / Les Chaves Souris - Astou Films

Comment les avez-vous dirigés ?

Avant même qu’ils ne lisent le scénario, je leur ai montré

Master and Commander [de Peter Weir, ndlr]. Ils l’ont vu

1000 fois. Je leur disais : “tu as vu, le mec là, il te ressemble,

regarde bien comment il fait”. Le premier jour où je leur ai

fait lire le scénario, j’ai vu qu’ils avaient une certaine

subtilité. Puis je les ai fait entrer dans la pirogue, pour voir

comment on se déplace dedans. Petit à petit, je les ai

emmenés en pleine mer.Pouvez-vous nous parler du FPCA (Fonds Panafricain

pour le Cinéma et l’Audiovisuel), dont vous êtes le parrain

cette année ?

En règle générale, presque toute l’Afrique vient demander

de l’argent ici. Le financement des films vient la plupart du

temps de la France, alors que, malgré les inégalités

financières, il y a de l’argent en Afrique. On a donc décidé de

créer ce fonds, géré par l’Organisation Internationale de

la Francophonie, auquel chaque État africain participe selon

ses capacités, afin que les Africains puissent directement

y puiser. Parce qu’il y a tellement d’exigences : quand

la France vous donne de l’argent, il faut 10% de français, 1% de

ta langue... Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que dans

un pays où on ne mange pas, le cinéma ne peut pas être

une priorité. C’est pour cela que je suis pour faire des films qui

ne coûtent pas cher. La Pirogue a coûté dans les 1,3 millions.

La scène de la tempête, avec les effets spéciaux, a coûté plus

cher que le tournage, qui a coûté dans les 500 000 euros.

Je suis un cinéaste sénégalais qui sait faire des films qui

ne coûtent pas cher, et je le dis haut et fort car je suis

d’un peuple qui ne mange pas à sa faim. C’est irréel de faire

du cinéma cher dans un pays pauvre. C’est pour ça que

je dis aux cinéastes africains : attention, vous n’êtes pas

une priorité, la priorité c’est que le peuple vive.Une des vocations du FPCA est de “faire connaître

l’histoire et la contribution de l’Afrique au progrès de

l’humanité”. En quoi est-ce un enjeu majeur selon vous ?

Pour moi, ce qui compte, c’est la vérité. Le monde, et avant

tout l’Afrique, devrait connaître exactement ce qui se passe.

Il y a tellement de choses qui se passent en Afrique et que

les Africains ne savent pas. Au Congo, on peut massacrer

le peuple, et au Sénégal les gens ne sont même pas

au courant. Il y a des guerres un peu partout, mais les gens

ne savent même pas que l’autre est en train de mourir.

Il faut faire connaître la vérité.Pouvez-vous nous parler du festival “Moussa invite” ?

C’est un festival très simple. C’est un écran de 7 mètres sur 4,

et on passe des documentaires. Et il y a du monde ! 8 000

personnes par jour. Il y a 10 jeunes à qui on donne un thème

chaque année. Ils sont formés un an avant, et pendant

les dix jours du festival ils montrent leurs films. Mais

les jeunes, on ne peut pas se permettre de ne leur montrer

que des films ! Ils aiment aussi le rap, alors on leur amène

du rap et des documentaires.Propos recueillis par Gaël Reyre

La Pirogue sort dans les salles le mercredi 17 octobre 2012

Un modeste pêcheur sénégalais accepte à contrecœur

d’être le capitaine d’une pirogue de migrants

à destination de l’Espagne. Avec un sens aigu de

la mise en scène, Moussa Touré évite les écueils du film

à thèse et livre un récit humain, épique et intimiste. votre commentaire

votre commentaire

-

-

Par hechache2 le 12 Septembre 2013 à 17:32

la recherche d’une Pratique culturelle en Algérie :

Le cinéma

Evolution historique et codes esthétiques

Par Soumeya Merad, doctorante, maître-assistant à l’ENS de Constantine

« Cequenousdemandons aucinéma, c'estcequel'amour etlavie nousrefusent, c'estlemystère, c'estle miracle » Robert Desnos

Nous nous réfugions souvent dans le cinéma, Le cinéma a toujours été au centre des débats, le septième art s’est imposé en tant que tel avec les travaux d’André Bazin et de Christian Metz, c’est avec leurs travaux que le cinéma a pu se définir comme art autonome car chaque art doit définir ce qui le distingue des autres arts. Il doit définir sa spécificité, ce qui le rend irremplaçable.

Selon Christian Metz, le langage cinématographique n'est pas tout ce qui apparaît dans les films, mais ce qui n'est susceptible d'apparaître qu'au cinéma, et ce qui constitue donc, de façon spécifique, le langage cinématographique au sens étroit. L'objectif est de mettre au jour les figures signifiantes (relation entre un ensemble signifiant et un ensemble signifié) proprement cinématographiques. Sont analysés les différents modes possibles d'arrangement des plans pour présenter une action. Metz met toute la lumière sur les unités cinématographiques.

Cependant qu’en est-il du cinéma algérien ? Quel est l’apport du cinéma algérien en tant que pratique culturelle ? Le cinéma algérien est-il une pratique culturelle voulue et appréciée ?

Nous avons longuement réfléchi sur le statut que pouvait avoir, le cinéma en Algérie,

Il a toujours été lié à l’histoire de son pays. Relatons un peu la naissance et l’évolution de ce septième art.

Le cinéma algérien et l’Histoire de l’Algérie sont inextricables, le FLN étant considéré comme un acteur capital de la lutte pour l’indépendance, le cinéma allait naître dans les maquis.Dans les années 60, la thématique de la guerre est omniprésente dans le jeune cinéma algérien. On cherche à forger l'image du héros combattant de la liberté et fondateur de l'identité nationale. Quelques réalisateurs sont formés dans les pays de l'Est, notamment à Moscou, des infrastructures nationales sont créées. Plusieurs films de cette décennie feront date, dont Un Peuple en marche de René Vautier, Ahmed Rachedi et Nacer Guenifi, L'Opium et le bâton d'Ahmed Rachedi, Le Vent des Aurès de Mohamed Lakhdar-Hamina qui obtiendra le prix de la première œuvre au Festival de Cannes et marquera la naissance de fait du cinéma algérien. Quelques années plus tard, avec son film Chronique des années de braise, il sera le premier cinéaste du continent africain (et le seul jusqu'à présent) à décrocher la palme d'or.

Le cinéma algérien a aussi joué son rôle dans la prolifération du cinéma algérien. Ainsi la première équipe de tournage fut montée en 1957 par un groupe de réalisateurs dirigés par l’activiste français du FLN ? René Vautier (né en 1928), et produisit l’œuvre majeur de l’époque, Algérie en flammes (1959).

Juste après l’indépendance, le cinéma algérien a investi de plus en pus le terrain, créant une école du cinéma. Elle sera également dirigée par René Vautier. Rappelons ce que Mouny Berrah disait à ce propos : « de 1957 à 1962, le cinéma algérien était un lieu de solidarité, d’échange, d’expression entre les membres du maquis algérien et les intellectuels français, sympathisants du mouvement de Libération »[1].

Pendant ces années, la seule maison de production privée, en activité de 1965 à1967, était Casbah Films, qui se spécialisa dans les coproductions étrangères. Son fondateur était l’ancien militant du FLN, Yacef Saadi, dont la biographie a constitué la base du film , la Bataille d’Alger (1966) de Gillo Pontecorvo. La réorganisation de 1967 a conduit à la création d’un nouvel organisme de monopole d’Etat dédié à la production cinématographique, l’Office National du Commerce et de l’Industrie Cinématographiques (ONCIC). Cet organisme allait produire la quasi-totalité des longs métrages algériens jusqu’en 1984, année de sa dissolution. Avec cette institution, les réalisateurs devenaient des employés et recevaient de l’Etat un salaire mensuel.

Cependant ce monopole de la production cinématographique contrôlé par l’Etat donnait lieu à de nombreux paradoxes : « Les réalisateurs fonctionnaient comme des fonctionnaires. Je travaillais de cette manière, et mon premier film a été produit sous ce système. Dans un sens, ce système de production des films par l’Etat protégeait les réalisateurs des dures réalités du marché. Mais d’un autre côté,il posait le problème de la censure qu’elle soit exercée par l’Etat ou délibérément choisie par les réalisateurs eux-mêmes. Cela signifiait également que si un réalisateur ne disposait pas de moyens de produire son film, ou ne pouvait en réaliser qu’un seul tous les cinq ans, il percevait malgré tout un salaire. Fatalement, la corruption et le gaspillage bureaucratique étaient courants » Merzak Allouache[2]

L’inactivité était inévitable pour certains réalisateurs puisqu’ils étaient une douzaine à être salariés, tandis que seuls deux ou trois longs métrages-en moyenne- pouvaient être produits en Algérie chaque année. Ce système a fait l’objet de sévères critiques.L’Algérie, bien que sortant d’une terrible guerre, a produit plus de films que ses voisins (une situation qui n’était prête à changer jusque dans les année 1990).

Comme le constate Mouny Berrah, ces films « étaient tous construits sur le nationalisme idéaliste, et mettaient en scène des héros sans faiblesses faisant preuve d’unité et de cohésion face à tous les obstacles »[3]

Deux films de réalisateurs algériens ont été réalisés au CNCA ( le Centre National du Cinéma Algérien). Ahmed Rachedi y a réalisé son premier long métrage, L’Aube des damnés (1965), un film de montage qui replace la guerre de Libération algérienne dans le contexte des luttes contemporaines du Tiers-Monde.

Mustapha Badie, quant à lui, a réalisé le premier film de fiction algérien, La Nuita peur du Soleil (1966). Coproduit avec la RTA, ce film de trois heures, Rachid Boudjedra est particulièrement dur avec ce film, qu’il décrit comme « l’exemple typique du mauvais film, mélodramatique et superficiel », et révélant « l’insidieuse influence du style égyptien dans ce qu’il a de plus contestable et un folklore des plus usés »[4]

Mohamed Lakhdar Hamina , en revanche a utilisé l’OAA comme base de production pour ses deux longs métrages des année 60, dont l’un a placé le réalisateur au premier rang des réalisateurs algériens. Citons, Le Vent des Aurès (1966) : un conte dramatique relatant l’histoire d’une famille détruite par la guerre.

Après 1968, l’éventail thématique n’a tout d’abord pas évolué pour l’ONCIC : la guerre devait rester le thème dominant pendant au moins quatre ans encore, même si les différentes approches du sujet ont été multiples et variées. Ci-dessous nous avons constitué un tableau récapitulatif des films algériens de cette période.

L’année de sortie du film

organisme de réalisation

Le titre du film

Le réalisateur

Transposé à partir de roman

Détails concernant le film

1965

C.N.C.A[5]

L’Aube des Damnés

Ahmed Rachedi

un film de montage replace la guerre de Libération algérienne dans le contexte des luttes contemporaines du Tiers-Monde

1966)

Coproduit avec la RTA,

La Nuita peur du Soleil

Mustapha Badie

film de fiction algérien : une étude épique sur les causes, le déroulement et le résultat de la guerre

1966

l’ONCIC

Le vent des Aurès

Lakhdar Hamina

Ce film a reçu le Prix de la première Œuvre au festival de Cannes.

-Prix du meilleur scénario

-Grand prix de l'Union des Ecrivains soviétiques. Gazelle d'Or à Tanger Maroc en 1968.

1968

l’ONCIC

La Voie

Salim Riad

Le film représente le vécu du réalisateur en tant que détenu en France (1958-1961)

1969

l’ONCIC

Les Hors-la-loi

Tewfik Farès

un film de style hollywoodien, retraçant l’histoire de trois jeunes hommes entraînés dans la lutte de libération

1969

l’ONCIC

L’Opium et le Bâton

Ahmed Rachedi

Ce film est l’adaptation du roman de Mouloud Mammeri. Qui constitue notre corpus.

Ces films des années 60, en particulier Le Vent des Aurès et L’Aube des damnés, ont établi le modèle de référence pour le développement futur du cinéma algérien :

« Il devint un cinéma militant, un cinéma doté d’une cause et d’une mission éducative, débordant de métaphores du changement, de la renaissance et des forces de la nature. Il compare la révolution et le changement aux grands vents qui balayent et rafraîchissent, ou au feu rougeoyant qui purifie et forge une nouvelle réalité »[6]Réalisateurs et réalisations algériennes : (influences et critiques) :

Les réalisateurs algériens ont été pendant longtemps influencés par les films étrangers, mais aussi par leurs parcours idéologiques. Nous pouvons dire que les réalisateurs algériens répondent tous, aux mêmes caractéristiques d’abord : une enfance noire sous le colonialisme, l’ivresse de l’Indépendance et pour certains, la lutte pour l’indépendance . Ils font partie d’une sorte d’élite bilingue occidentalisée, la plupart d’entre eux ont étudié à l’étranger dans les années 1960, une période d’exaltation, et d’enthousiasme.

En parlant de l’IDHEC[7] Moumen Smihi insiste sur le fait que l’enseignement dans cet institut qui a formé de nombreux réalisateurs maghrébins ; a souvent été sommaire et techniciste : « Les cours de l’IDHEC étaient très scolaires à l’époque, et on ne peut pas dire qu’il y avait une grande ouverture sur ce qu’on appelle le Tiers-Monde. Personne ne s’y intéressait vraiment, à l’exception de Georges Sadoul. On ne considérait alors le cinéma que sous deux angles : Hollywood d’un coté, et le cinéma français de l’autre, avec ses classiques et sa nouvelle vague. Enfin, l’enseignement était essentiellement techniciste et s’en tenait là »[8].

Il ajoutera : « « Il appartient peut-être aux cinéastes des sociétés qui n’ont pas pris part à l’invention du cinéma de remettre en question les structures et les types de construction des films hérités du cinéma classique. Il me semble que le cinéma peut-être une forme d’écriture capable de régénérer un mode de pensée. »[9]

Auparavant, le cinéma au Maghreb était une distraction largement réservée aux Français, les réalisateurs algériens quant à eux étaient dans une position d’apprentissage , ils découvraient les classiques du cinéma français lors de projections organisées dans les écoles par les autorités française, c’est ainsi qu’ils sont souvent restés loin du cinéma algérien et maghrébin. Ils pouvaient difficilement échapper à l’influence du cinéma européen dont ils s’étaient imprégnés au cours de leurs années de formation, les autres réalisateurs qui avaient étudié à Paris ne pouvaient pas ne pas être affectés par l’importance culturelle que les Français accordent au cinéma.

« L’art représentatif, ne fait pas du tout partie de la culture arabo-islamique, et il y a très peu de temps que nous connaissons le cinéma comme moyen d’expression. Et comme nous cherchons la voie de notre culture, nous cherchons aussi notre mode d’expression cinématographique. Et c’est pour ça que le cinéma algérien est très varié : on y trouve toutes les tendances ; aussi bien le style hollywoodien que le néo-réalisme italien, que le style soviétique…, et il y a aussi un cinéma vraiment national qui vient de nous, de nos réalités. Malheureusement la période coloniale a créé un lien très fort à la culture bourgeoise occidentale dont on a du mal à se défaire, et ça c’est ce qui se retrouve surtout au cinéma puisque, par ailleurs, il n’a aucune racine dans la culture nationale. Et ce qui joue c’est que la plupart des cinéastes ont été formés là-bas et qu’ils restent imbus de cette civilisation occidentale. De ce fait, le cinéma, bien qu’il relate des réalités de notre peuple (c’est vrai pour tous les films), comme son mode d’expression reste lié à l’Occident, l’image qu’il donne de cette réalité reste la plupart du temps extérieure à ceux qui la vivent, sans vraiment les toucher, les bouleverser dans leur sensibilité quotidienne. »[10] disait Abdelaziz Tolbi

Cette question récurrente de l’histoire du cinéma algérien permet de répondre à l’étonnement de Claude Michel Cuny, auteur de l’article Algérie dans le Dictionnaire du cinéma (Larousse) : « Il est remarquable que le cinéma égyptien n’a eu aucune influence sur le développement d’un art souvent proche du réalisme de l’âge d’or du réalisme soviétique mais dont le lyrisme,le ludisme, l’invention (chez Allouache, Zinet, Lallem) sont imprévisible et singulier »

La grande diversité des influences que nous venons de citer et bien d’autres reçues, explique l’impossibilité de définir strictement les composantes d’une esthétique du cinéma algérien. Il demeure quelques dominantes : L’influence la plus évidente est celle du cinéma italien et pas seulement de la période néoréaliste. L’appel à Gillo Pontecorvo pour la réalisation de La Batailled’Alger ou la production de L’ Etranger par Visconti n’est pas seulement des rappels anecdotiques. Les liens entre les laboratoires italiens et l’Algérie couvrent toute cette période,Par ailleurs, le rôle de la cinémathèque d’Alger doit aussi être souligné, au départ dirigée par Ahmed Hocine, qui avait laissé la direction quelque temps après à Boudjemaâ Karèche, devenait un véritable espace de formation et d’information où passaient les grands films et les grands cinéastes. Ainsi, nous découvrons le néo-réalisme italien, la nouvelle vague française (Truffaut, Godard, Bazin.) « à tel point que de nombreux films algériens reprenaient énormément de plans, d’images et d’idées de films étrangers qui parcouraient sans cesse la représentation artistique »[11] L’impact de la cinémathèque sur le fonctionnement de l’écriture cinématographique des auteurs algériens est important. Une lecture immanente des films algériens nous permettrait de découvrir de nombreuses traces explicites et implicites de productions cinématographiques étrangères.

Le cinéma : post-indépendance ou le cinéma engagée :

Comme nous l’avions déjà souligné cette période dans l’Histoire du cinéma Algérien était pendant longtemps contrôlée par l’Etat. Les cinémas nationaux nés au cours des années 60, avec l’Indépendance du Maghreb, font bien partie intégrante de ce nouveau sens de l’identité nationale, à la recherche de nouvelles formes d’expression. Pourtant l’approche précisément adoptée n’a pas suivi, dans la plupart des cas. Le modèle d’innovation stylistique proposé par certains réalisateurs comme Mohamed Zinet au début des années 1970 n’a pas été glorifié. Bien au contraire, on a eu recours d’une manière générale à une variété de procédés fondamentalement réalistes, comme le choix de variantes locales de la langue arabe comme langue principale des films et la production de films de montage sur lé réalité du colonialisme. La plupart des films de cette première période adoptent un style avant tout réaliste pour relater la lutte nationale, considérée comme unificatrice des masses populaires contre les colons et leurs collaborateurs,les riches propriétaires terriens (c’est le cas dans Le Vent des Aurès).

L’ambition première des réalisateurs restait d’exprimer un point de vue tout particulièrement algérien. Cependant les aspirations individuelles des réalisateurs ne pouvaient être réalisées que dans le contexte fourni par l’Etat, sans son soutien toute réalisation de film aurait été impossible. Les années ont été l’unique décennie au cours de laquelle la production cinématographique algérienne ne fut pas interrompue par des bouleversements administratifs. C’est peut-être la raison pour laquelle on assista à une augmentation de la production cinématographique avec 35 longs métrages réalisés pendant cette période, le tableau ci-dessous retrace les films de cette période :L’année de sortie

Le film

Le réalisateur

Commentaires

1972

Décembre

Lakhdar Hamina/ l’OAA[12]

une histoire de torture vue à travers les yeux et l’esprit d’un officier français qui la pratique, vint compléter une trilogie très variée sur la lutte de Libération.

1972

la Libération. Patrouilleà l’est

Amar Laskri /l’ONCIC

relate les mésaventures d’une patrouille de l’armée de libération chargée de remettre un prisonnier français à la frontière tunisienne.

1974

Dans Zone interdite

Ahmed Lallem/ l’ONCIC

mêle images de fiction et archives pour montrer le développement de la conscience et de l’activité politiques dans un village

1972

Sueur noire

Sid Ali Mazif

dépeint un groupe de mineurs dont la conscience politique est éveillée par la répression d’une grève en 1954

1972

1972

Le charbonnier

Noua

Mohamed Bouamari

Ces deux films servirent de référence à toute une série de films abordant des thèmes ruraux, et constituent des exemples caractéristiques de la double approche adoptée : considérer le progrès dans la société rurale contemporaine et rapporter les abus du passé colonial.

1979

Morte la longue nuit

coréalisé par Riad et Ghaouti Bendeddouche

a pour sujet la lutte mondiale contre le néocolonialisme

1975

Chronique des années de braise

Lakhdar Hamina

Avec ce film, le réalisateur surpassa toutes les autres chroniques de la résistance et de la révolte avec sa version épique des quinze ans de lutte, premier film africain et arabe remporter la Palme d’Or au festival de Cannes.

Revenons sur le film :Chronique des Années de Braise, d’abord c’est le premier film en couleur, grand format et son stéréophonique, ce film fait preuve d’une grande imagination visuelle et constitue une réalisation technique remarquable. Ce long métrage évoque les principaux évènements de l’histoire algérienne de 1939 à 1954. Mouny Berrah l’apparente au style hollywoodien, tout en le mettant en relation avec le film de Rachedi, l’Opium et le bâton, en 1969. Elle dit à ce propos que ces deux films ont en commun « une multitude de qualités et d’imperfections semblables » et « illustrent la version officielle de l’histoire »[13].

Aussi, dans un regard rétrospectif qu’il porte sur l’idéologie du film de guerre algérien, Sabry Hafez constate « la prédominance d’une opposition binaire forte et souvent simpliste entre le héros positif –le moudjahid, le paysan et/ ou l’intellectuel – et son antagoniste , qu’il soit soldat français,ou collaborateur algérien. Le moudjahid est toujours noble, généreux, fier, prêt à tout sacrifier pour la révolution »[14].

Cependant, aussi bien en Algérie qu’en France mais pour des raisons bien différentes, le film ne reçut pas un accueil critique favorable, « Chronique des années de braise relève d’une esthétique que ne désavoueraient ni Hollywood ni le Mosfilm ; c’est l’Autant en emporte le vent des Aurès tourné par le Bondartchouk du Maghreb. Ce magnifique poèmes épique tourne le dos aux problèmes réels de l’Algérie d’aujourd’hui et de demain » écrira Jean-Louis Bory, au lendemain de la remise de la Palme d’Or[15]Durant cette période, le cinéma algérien était, pour ainsi dire, engagé, ou alors se forçait à l’être , étant donné que l’ONCIC conserva son monopole et continua à favoriser les films sur la lutte. En reflétant à chaque fois la lutte conte le colonialisme, inconsciemment et comme la lutte algérienne s’est faite au niveau du village, c’est pourquoi nous remarquons que la vie rurale est devenue un thème central du cinéma algérien citons Le charbonnier et Noua ( voir tableau) .

Au-delà de 1972, la deuxième génération des cinéastes et réalisateurs a pris le dessus , des cinéastes, légèrement plus jeunes, faisaient remarquer que l’analyse politique de certains films laissait grandement à désirer. Ils déploraient en outre la pratique des gros budgets et le monopole absolu du thème de la guerre de libération sur les scénarios. Ils sollicitaient la possibilité de tourner des films sur la réalité algérienne contemporaine. Ils insistaient aussi sur le fait que la conquête de l’indépendance nationale n’était pas le bout du chemin , qu’il fallait aller de l’avant vers la libération sociale et économique.

Mostefa Lacheraf, déclarait en 1968 dans une conférence prononcée à un colloque tunisien (à Hammamet) : « L’héroïsme dans sa conception individuelle et fracassante et sa finalité souvent gratuite et romantique envahit de plus en plus l’espace littéraire (cinématographique) maghrébin. Cette veine perpétue un nationalisme anachronique qui détourne les gens des réalités nouvelles et du combat nécessaire en vue de transformer la société sur des bases concrètes en dehors de mythes inhibiteurs et des épopées sans lendemain. Son exploitation pseudo-patriotique constitue délibérément, ou presque, un dérivatif proposé aux intellectuels et aux travailleurs par la nouvelle bourgeoisie marchande exploiteuse vers un défoulement inopérant ».[16]

Comme nous l’avions déjà souligné, le cinéma algérien a de tout temps été inextricablement lié à l’Histoire. La promulgation de l’ordonnance portant « révolution agraire » le 8 novembre 1971 a permis au cinéma algérien d’entrer dans une nouvelle phase baptisée « cinema djidid » (cinéma nouveau).Au début de l’année 1972, les responsables de la télévision (RTA) demandent aux cinéastes de tourner des films destinés à illustrer le dixième anniversaire de la reconquête de l’indépendance sur le colonialisme français. il se trouve qu’une vingtaine d’entre eux réalisent des longs métrages (en 16mm,noir et blanc) sur le même sujet : la révolution agraire. Aux côtés du Charbonnier et de Noua les films les plus représentatifs restent Sous le peuplier de Moussa Haddad, Les spoliateurs de Lamine Merbah, Les bonnes familles de Djaffar Damardji, La corde et Les chiens d’El Hachemi Chérif, L’embouchure et Les paumés de Mohamed Chouikh, Gorine et Journal d’un jeune travailleur de Mohamed Ifticène, La guerre de libération de Farouk Beloufa, Sueur noire de Sid Ali Mazif.

Ce cinéma djidid ou le nouveau cinéma, apparaît comme l’une des ébauches les plus intéressantes de ce « troisième cinéma » Ce qui est impressionnant dans tous les films, ou presque, c’est la manière dont chaque cinéaste s’attache à se montrer didactique, il s’agit en fait d’un cinéma d’incitation : « Notre rôle, dit Abdelaziz Tolbi, est d’aller au-devant des événements pour en précipiter le cours »[17]

Les films du « cinéma de guerre », et ceux du cinéma nouveau offrent deux caractéristiques :

-Une réinterprétation de la guerre de libération nationale. Il n’est pas question, bien évidement de négliger la guerre. On continue à rappeler ces faits du passé, à exalter la grandeur du sacrifice des chouhada (martyrs), et à évoquer divers aspects du combat, mais désormais l’indépendance n’est plus considérée comme ayant été une fin en soi, les films montrent qu’elle a été un jalon sur une route plus longue.

-Une analyse sociale fondée, au moins implicitement, sur la lutte des classes. Tous les films stigmatisent les féodaux qui sont dénoncés comme ayant collaboré avec l’occupant, qualifiés d’exploiteurs du peuple. Certains attaquent le phénomène bureaucratique. Quelques films insistent aussi sur la nécessité de révolutionner le système juridique.

Sur le plan artistique, le cinéma nouveau présente de telles similitudes qu’on peut parler d’une nouvelle « école ». en effet les cinéastes adoptent une nouvelle méthode et de nouvelles caractéristiques qui déterminent leur esthétique nouvelle.Il est clair que tous les cinéastes ont éprouvé le sentiment de rejet et de refus du néo-western et d’une spectacularisation tapageuse. Ensuite ils éprouvent le sentiment mais aussi le besoin de produire des films d’expression personnelle qui aillent cependant à la recherche d’un dialogue avec le public le plus large.

Citons aussi : le refus du populisme et du misérabilisme, tendances qui reviennent souvent à sacraliser les goûts d’un public influencé par le cinéma occidental ou égyptien.

Le souci de raconter une histoire pétrie d’authenticité qui renvoie directement à l’expérience vécue du public.Mais aussi, une volonté nettement investie de didactisme conditionnant visiblement la forme des films. Ce didactisme est souvent combiné avec des emprunts au néoréalisme italien.Un souci plus théorique encore qu’effectif incitait à puiser dans les traditions culturelles nationales afin de les dégager de leur gangue des résidus de folklore et de leur redonner leur vigueur perdue du fait du colonialisme.

Une manière de concevoir le film non comme une œuvre fermée sur elle-même mais comme le premier élément d’une recherche esthétique et d’une analyse politique à poursuivre.

Revenons à Noua le film d’Abdelaziz Tolbi, qui reste le plus représentatifs puisqu’il englobe toutes les caractéristiques que nous venons de citer .Même si Noua est un film sur la résistance, et davantage encore sur les rapports de force qui opposent colons et fellahs,nonobstant le fait qu’il donne une description détaillée de la situation des fellahs face aux féodaux (ou propriétaires terriens) algériens. Nous reprenons ici une citation du réalisateur qui résume parfaitement son état d’âme face à la réalité de l’époque : présentait la volonté politique de son film de la manière suivante : « Monsieur Joseph, le colon, est parti, mais el Hadj Tahar, le féodal, est resté » Abdelaziz Tolbi[18]

Il faut reconnaître que le cinéma (nouveau) charriait aussi un discours qui, pour être différent de celui de la décennie précédente, n’en restait pas moins largement officiel. Tous ces films s’inscrivent parfaitement dans l’idéologie dominante de cette période. Mais comme l’observe Mouny Berrah, le vrai cinéma algérien « se compose d’exception thématique et esthétique » [19]Les Années 80 et le cinéma Algérien :

Les années 80 constituent, la troisième période importante dans le cinéma algérien,

C’est pendant ces années qu’un nouveau bouleversement dans l’organisation de la production va changer le cours. L’ONCIC fut dissoute en 1984 et ses fonctions partagées entre deux organisations distinctes dont l’Entreprise Nationale de Production Cinématographique (ENAPROC), chargée de la production, et l’Entreprise Nationale de Distribution et d’Exploitation Cinématographique (ENADEC), chargée de la distribution. Mais le monopole étatique de la production cinématographique, lui, fut aboli, ce qui permit aux cinéastes de monter leurs propres sociétés de production. Novembre 1987 vit une autre réorganisation décisive avec la création du Centre Algérien pour l’Art et l’Industrie Cinématographique (CAAIC) qui allait remplacer à la fois ENAPROC et ENADEC en reprenant toutes les activités assumées auparavant par l’ONCIC. Une initiative analogue fut prise par rapport à la télévision : les ressources dont disposait la RTA furent regroupées la même année (1987) pour former l’Entreprise Nationale de Productions Audiovisuelles (ENPA). Cette dernière apporta son soutien à un grand nombre de réalisateurs et prit part à de nombreuses coproductions avec le CAAIC. Ainsi, le fossé qui avait séparé la télévision du cinéma à l’époque de la RTA et de l’ONCIC s’atténua.

En dépit de tous ces changements, les cinéastes algériens confirmés ont poursuivi leur carrière tout au long de la décennie. Il y eut deux suites à Hassan Terro : Hassan Taxi (1981) de Slim Riad, dans lequel Hassan, dont la chance à tourné est devenu chauffeur de taxi, tandis que dans Hassan niya (1989) de Bendeddouche,il travaille dans le restaurant de sa sœur. Si le deux films sont des œuvres mineures, ils offrent en revanche une image vivante et colorée de la vie et des aspirations de l’Algérie contemporaine. L’autre long métrage tourné plus tôt dans les années 80 par Bendeddouche, Moisson d’Acier (1982), est une œuvre plus substantielle, un récit positif de la résistance paysanne. Les villageois reconstruisent leurs vies, sans se laisser décourager par « les moissons d’acier » : les mines posées pendant la guerre qui continuent à menacer les habitants.Le Moulin de monsieur Fabre (1984) de Rachedi montre dans une satire très explicite et la mesquinerie des bureaucrates et du gouvernement. Le film oppose monsieur Fabre, un immigrant polonais connu pour son soutien au FLN, aux politiciens locaux ; ceux-ci veulent l’exproprier de son moulin, afin qu’un dignitaire en visite ait quelque chose à nationaliser. Le Refus (1982) de Bouamari présente,comme son film précédent Premier Pas,une mise en scène complexe. Un flashback sur la mort d’un ancien combattant de la résistance ayant vécu en France depuis l’Indépendance, permet d’esquisser un tableau de la communauté immigrante. Le public algérien lui fit un faible accueil. Après un silence de dix ans, Amar Laskri acheva Les Portes du silence (1987), l’histoire d’Amar, un sourd-muet, qui assiste à la destruction de son village en 1955 et qui, cherchant le moyen d’exercer sa vengeance, rejoint l’armée française comme palefrenier. Assia Djebar, jusque-là seule femme cinéaste algérienne, réalisa son deuxième film en 16 mm pour la RTA :La Zerda ou les chants de l’oubli (1980) est une œuvre personnelle et méditative, un point de vue sur la place des femmes dans l’histoire et la société, à travers ce facteur d’unification de la vie algérienne qu’est la musique.

D’autres vétérans ont pu réaliser deux films dans la décennie. Sid Ali Mazif réalisa d’abord J’existe (1982), coproduit par la Ligue Arabe, un film en trois parties qui aborde certaines questions relatives au rôle des femmes dans la société : les aspirations des femmes elles-mêmes, le rôle de l’Etat et la contribution des organisations créées pendant la lutte pour l’émancipation. Mazif revint par la suite à la fiction avecHouria (1986), tourné à Constantine,l’histoire d’amour malheureuse de deux étudiants dace à la désapprobation de leurs parents. Le troisième film de Merzak Allouache, l’Homme qui regardait les fenêtres (1982), un point de vue sombre sur l’Algérie contemporaine reflétant le pessimisme d’un bureaucrate d’âge moyen dont la vie se trouve bouleversée lorsqu’il est transféré dans la section cinéma de la bibliothèque où il travaille, une situation qui finira par le pousser au meurtre.

Il faut compter désormais avec les cinéastes algériens émigrés en France tel Okacha Touita dont Les sacrifiés (1982) expose sans ménagements les divisons internes des mouvements de libération en France durant la guerre d’Algérie. Le deuxième long métrage de Touita trace le portrait du Rescapé (1986), un harki ayant survécu bien qu’il ait eu la gorge tranchée après la fin de la guerre, mais qui se trouve démuni lorsque son fils bascule dans la délinquance et le trafic de drogue. Il semble que ce film n’est pas été distribué. A Paris, Mahmoud Zemmouri (né en 1946) réalisa la comédie Prends dix mille balles et casse-toi (1981) dans laquelle deux jeunes Algériens, grandis en France incapable de parler l’arabe, saisissent les 10.000 FF offert par le gouvernement français pour rentrer « chez eux », mais ne parviennent pas à s’adapter à la vie algérienne. Zemmouri continua sur sa lancée en produisant le premier de ses trois longs métrage algériens, Les Folles années du twist (1983), qui allait apporter une tonalité nouvelle dans la représentation de la lutte pour la Libération et de l’Algérie contemporaine. Ce film démystifie tous les récits habituels sur l’héroïsme et l’engagement altruiste à travers l’histoire d’une communauté déchirée entre les exigences du FLN et celles de l’armée française. Abderrahmane Bouguermouh (né en 1936) réalisa Cri de pierre (1986), dans lequel un groupe originaire de Constantine, dirigé par Douadi, un architecte désabusé, revient dans sa région d’origine, où un jeune garçon leur répète les paroles pleines de sagesse et de maturité de son grand-père décédé.

Brahim Tsaki (né en 1946) réalisa deux œuvres particulièrement originales sur les enfants. Les Enfants du vent (1981), en trois épisodes, et Les Œufs cuits, dans lequel un jeune garçon qui gagne sa vie en vendant des œufs dans les bars d’Alger et désenchanté par le monde qui l’entoure. Dans Djamel au pays des images, un jeune garçon lutte pour accepter le monde que lui propose chaque jour la télévision, tandis que La boite dans le désert met en avant l’ingéniosité des enfants qui fabriquent, à partir de bouts de ferraille et de fil électrique, des jouets qui leur paraissent fantastiques. Le deuxième long métrage de Tsaki , Histoire d’une rencontre (1983), a pour sujet la relation de deux enfants sourds-muets. Ils parviennent à communiquer en dépit des différences culturelles qui les séparent : elle est la fille d’un ingénieur pétrolier américain, tandis qu’il est le fils d’un paysan algérien. Mohamed Rachid Benhadj (né en 1979), qui avait travaillé pour la RTA, fit ses débuts comme réalisateur de long métrage avec Rose des sables (1989), qui fut grandement applaudi. C’est l’histoire de Moussa un jeune estropié qui vit avec sa sœur et lutte pour surmonter son handicap physique, et finit par en perdre la fille qu’il aime. Autre réalisateur ayant travaillé avec la RTA à s’être tourné vers la production de films dans les années 80 : Mohamed Chouikh (né en 1943). Il réalisa d’abord La Rupture (1982) dans lequel le protagoniste Amar s’échappe de prison avec son ami le poète Bendris et reprend la lutte. Il enlève la femme qu’il aime, Aïcha, mais est bien vite rattrapé par les autorités coloniales. Dans son deuxième long métrage, La Citadelle (1988),l’amour de Kaddour pour la femme du cordonnier provoque des tensions dans la communauté villageoise, où les hommes et les femmes tiennent à leurs rôles traditionnels ; sa passion ne peut que le conduire au désastre…

Par ailleurs, dans les années 80, les rangs des réalisateurs furent grossis par des cinéastes autodidactes. Ali Ghalem (né en 1943), parti en France pour y travailler, réapparut dans le paysage audiovisuel algérien pour y réaliser une version affaiblie de son propre roman, Une femme pour mon fils (1982). Tayeb Mefti (né en 1942) réalisa Le Mariage de Moussa (1982), dans lequel un jeune émigrant revient en Algérie où il se sent étranger de sa propre communauté. Obligé d’y rester pour faire son service militaire, il tombe amoureux de sa cousine Nacira.Le cinéma berbère

Depuis l’indépendance, en dépit d’une politique d’arabisation intensive, l’identité amazigh a continué à s’exprimer, essentiellement à travers ses poètes, ses musiciens et ses chanteurs. Pour le cinéma, il aura fallu attendre plus de trente ans. Du temps de Boumediene, puis de Chadli, il était hors de question que la production algérienne, totalement nationalisée, s’autorise un détour par la berbérité.

Dès que le système a commencé à se fissurer, au début des années 90, les réalisateurs amazighs ont conquis leur place à l’écran. Car il s’agit bien d’une conquête, celle d’un territoire inexploré cinématographiquement de la culture algérienne. Les quatres longs métrages tournés à ce jour en langue Tamazight –La colline oubliée, Machaho, La Montagnede Baya et Si Mohand ou M’hand- échappent aux normes de la production algérienne, compte tenu de leur montage financier, de leur infrastructure générale et, pourrait-on ajouter, de leur acharnement à exister.

La colline oubliée, premier long métrage de fiction en langue kabyle sort en janvier 1995. Que ce film soit l’adaptation du célèbre et emblématique roman de Mouloud Mammeri n’est évidemment pas un hasard. Son réalisateur, Abderrahmane Bouguermouh, précisait d’ailleurs dans la note d’intention ouvrant le dossier de presse : « Entre Mouloud Mammeri et moi, il y avait un serment : si l’honneur nous revenait un jour de faire le premier film en berbère, ce serait La colline oubliée (…) Il y avait aussi ce contrat passé avec la Kabylie : œuvrer pour la renaissance de sa culture ».

Dès 1965, Bouguermouh tourne un moyen métrage en langue tamazight, Comme une âme, qui lui vaut son licenciement et la confiscation du film[20] Cela ne l’empêche pas de récidiver trois ans plus tard, en déposant le projet de La colline oubliée, devant la commission du scénario. Bien qu’en 1952 Mammeri ait écrit son roman en français, lui et Bouguermouh tiennent absolument à ce que le film se fasse en berbère. Le projet n’est pas retenue.

Le réalisateur essaie alors, en vain, de monter la production à l’étranger, avant de présenter à nouveau le scénario aux instances officielles 20 ans plus tard, en 1988. Elles acceptent enfin, mais du bout des lèvres : l’apport du CAAIC se limite à la mise à disposition du matériel de tournage et de l’ équipe technique. Bouguermouh obtient parallèlement 4 millions de dinars, soit un huitième du financement, grâce à l’appui d’un comité où siègent nombre d’intellectuels comme Rachid Mimouni.

Le reste du budget est monté via des associations, des élus locaux, des artistes, qui se mobilisent en masse pour assurer décors, costumes, accessoires, figurants et acteurs non professionnels et , bien sûr, financements. Bouguermouh n’est pas au bout de ses peines car en fait le film n’est pas fini : le laboratoire étatique qui a assuré le tirage de la copie a , comme cela arrive souvent, loupé le travail. Et toute la post-production reste à faire. Il faudra attendre deux ans pour que le film, ayant trouvé sa forme et sa durée définitives, sorte enfin. Bouguermouh déclare alors au quotidien Liberté : « Ce sera mon dernier film. Je suis arrivé à mon objectif final ; là s’arrête irrévocablement mon parcours de cinéaste. » Au journal El Watan qui lui demande si le film est tel qu’il l’avait rêvé, le réalisateur répond sans détour : « Pas du tout. Je n’avais pas les moyens techniques. Pour nous, ce qui comptait, c’était d’abord de faire un film en Tamazight. On doit se contenter de ça. Cela ne veut pas dire que La colline oubliée est un mauvais film. C’est au public de juger. Mais il y avait un choix à faire. Soit faire un très bon film, et il fallait des devises pour tout acquérir : matériel, costumes, techniciens ; beaucoup d’argent pour me débarrasser des corvées et m’occuper seulement du film, ce qui n’était pas le cas, hélas ! Soit profiter de l’occasion et se dépêcher de faire ce film avant qu’il ne soit trop tard, avec les moyens du bord. J’ai choisi cette deuxième solution et il me semble que j’ai eu raison »[21].

Les mêmes difficultés de financement seront rencontrées par les deux films suivants en tamazight, Machaho (1996) et La montagne de Baya (1997).Ces deux films sont parmi les premiers à avoir eu recours à un système de production indépendante. En l’occurrence Imago Films, société créée par Belkacem Hadjadj et Azzedine Meddour.

Mille problèmes financiers font presque capoter les projets et bloquent à plusieurs reprises la réalisation. S’y ajoutent les menaces qui pèsent sur les réalisateurs, comme sur beaucoup d’intellectuels durant cette période. Alors qu’il prépare le film, Meddour doit par exemple changer de toits tout les soirs[22][3].Les tournages sont donc des entreprises à haut risque, d’autant que la Kabylie est alors une des régions les plus dangereuse d’Algérie et que la terreur y bat son plein…

Belkacem Hadjadj met pourtant Machaho en chantier en février1994, soit trois mois après le premier tour de manivelle de La colline oubliée. En juillet,l’équipe tombe dans une embuscade. Le film n’est mené à terme que grâce à la population locale, qui assure un service de protection permanent. « La production de Machaho, premier long métrage en langue berbère, a une histoire. C’est celle des techniciens algériens qui ont démontré leur formidable générosité et leur courage, et celle de leurs homologues français qui, comme eux, ont cru à cette aventure », écrit le réalisateur dans une note de production. Il poursuit : « Qui aurait eu la folie de tourner en 1994 en Kabylie, en décors naturels, alors que chaque jour apportait son lot de nouvelles tragédies ? Qui, sinon des fous mus par l’amour insensé de ce pays et de ce peuple que l’Histoire tourmente ? »

Pour réaliser La montagne de Baya, dont le tournage, plusieurs fois interrompu, dure un an et demi, Azzedine Meddour affronte lui aussi les pires dangers. L’horreur sera au rendez-vous. Dans un local qui abrite des explosifs devant servir à une scène du film, une déflagration éclate et emporte une partie de l’équipe. Une dizaine de techniciens, dont la script trouvent ainsi la mort. Accident ? Dans l’entretien publié dans le dossier de presse,Meddour déclarait : « S’agissait-il d’un attentat ? Il faudrait des preuves et je ne les ais pas ; je ne peux donc pas m’avancer là-dessus. La version retenue affirme qu’il s’agit d’un accident, mais personnellement je n’y crois pas du tout, comme la plupart des gens qui se trouvaient dans le local ».

Quelques mois après ce tragique épisode, qui l’avait durement affecté, Meddour déclarait : « Ce qui est absolument extraordinaire avec ce scénario et l’histoire du tournage, c’est qu’à un certain point c’est devenu le même destin : on se mettait à vivre ce que vivait Baya. Elle luttait pour la survie de certaines valeurs. Nous aussi. Nous étions en train de faire survire l’expression cinématographique, de survivre nous-mêmes en tant qu’être humains, citoyens, créateurs. Nos voulions dire : nous sommes encore là. Pour combien de temps ? Personne ne le savait alors ». Azzedine Meddour décédera en Mai 2000, trois ans après la sortie de son film, d’un cancer.