-

Par hechache2 le 12 Septembre 2013 à 17:25

MEHDI CHAREF

Le cinéma au rendez-vous de l’Histoire

Par Chahinez SAHRAOUI

Du haut de ses 53 ans, le cinéaste et réalisateur d’origine algérienne Mehdi Charef est un personnage attachant, parfois maladroit. Il se dit réalisateur singulier et ne semble pas aimer la langue de bois. Autodidacte, fils d’émigré qui découvre enfant l’univers de l’exil, vivant dans une sorte de ghetto, d’ailleurs bien décrit dans son premier roman paru en 1983 à Mercure de France, « Le thé au harem d’Archi Ahmed » qui séduit vite l’un des plus grands cinéastes français, Costa Gavras qui l’aide à mettre en images ce texte de fiction qui va remporter le César du premier film et le Prix Jean Vigo. C’est une véritable consécration pour cet ancien ouvrier (il est tout de même titulaire d’un C.A.P) qui touche à tout, cinéma, roman et théâtre. Ainsi, il réalise plusieurs longs métrages pour le cinéma et la télévision (entre autres films, Miss Mona, 1986 ; Camomille, 1988 ; Pigeon vole, 1996 ; Marie-Line, 2000 ;Le fils de Keltoum, 2002), continue à fricoter avec le roman (Le harki de Meriem, La maison d’Alesina) et se lance dans l’expérience théâtrale avec 1962, le dernier voyage, paru dans L’avant-scène et mis en scène par Kader Boukhanef et Azize Kabouche. Son dernier film, « Cartouches gauloises », vient de sortir convoquant le regard d’un enfant sur la guerre d’Algérie. Ainsi, l’Algérie est au cœur de l’œuvre de cet homme qui sait parfois prévoir les séismes, donnant à voir dans son premier roman les lieux cataclysmiques de l’émigration et des banlieues, juste au moment de la marche des « beurs » de 1983. Visionnaire et auteur complet, Mehdi Charef nous invite dans cet entretien à un voyage initiatique dans son univers intérieur, lui qui est venu au cinéma, grâce à son père à ces grands cinéastes Fellini, Buñuel, Gavras et Chahine qui ont nourri fondamentalement sa formation.

Rencontré dans la ville de Béziers (France) il nous livre ses impressions à chaud juste après le débat qui a suivi la projection de son dernier long métrage « Cartouches Gauloises ».

Vous voilà aujourd’hui en train de défendre votre film « Cartouches gauloises » qui a mis beaucoup de temps à venir au monde… quel était l’élément déclencheur qui vous a fait décider enfin?

Chaque film que je faisais me tenait à une distance confortable de « Cartouches Gauloises », ce film revenait, attendait que je m’en occupe comme un enfant qui attend son père et qui veut se faire raconter son histoire et son enfance.

Je ne sais pas réellement ce qui a été l’élément déclencheur, je me suis senti un jour prêt à concrétiser mes mémoires et sentimentalement parlant, c’est encore dur jusqu'à aujourd’hui. C’est un film sur l’enfance, sur le désir d’être et une identité quelque peu meurtrie. L’enfant m’a toujours séduit, permis de plonger dans le monde de l’onirisme et de la fiction artistique. C’est une plongée dans la mémoire. Mon film est le récit d’un petit garçon de dix ans qui a vu son monde autour de lui changer et perdre ses amis l’un après l’autre sans pouvoir faire grande choses, voila tout

En parlant de sentiments, pendant le tournage, Comment avez-vous fait pour gérer ce concentré d’histoire et d’émotion caractérisant votre film ?

Même si le film n’est pas à100% autobiographique,Il y a beaucoup de scènes où sur le moment, je croyais faire du cinéma et le soir, le lendemain, j’étais très mal. Parce que j’étais allé dans quelque chose que j’avais vécu très fortement, très douloureusement. Lors des débats, je veux dire beaucoup de choses mais je suis souvent submergé par l’émotion. Mais pour ce qui est l’histoire, ce n’était pas dur car je ne voulais pas faire un film sur la guerre et donc je ne suis pas allé chercher des historiens ou des documentalistes, et cela pour garder l’âme d’enfant de ce film et bannir toute idée de documentaire. La dimension autobiographique n’est nullement absente, l’enfance te submerge d’images où la tendresse et l’émotion t’affectent. Je raconte, certes, à travers le regard de cet enfant l’indicible qui exprime une sorte de mémoire intérieure.

Le film est-il une sorte d’auto thérapie ?

Vous savez, ce film est finalement une thérapie pour beaucoup de monde et cela se confirme avec les témoignages des pieds noirs ou les militaires français. Certes, j’ai mis longtemps à le faire et j’ai beaucoup souffert de cette déchirure mais aujourd’hui je me considère comme indemne car je me suis réconcilié avec mon passé. Cette réconciliation avec le passé, l’enfance, les espaces identitaires fonctionne comme une véritable libération, une extraordinaire charge cathartique. A travers mes films, je cherche à retrouver une certaine tendresse, des lieux marqués par une certaine affectivité. L’émotion investit l’image et lui apporte un surcroit de crédit et de beauté.

Dans « Cartouches Gauloises »vous avez évité de parler des choses qui fâchent …

Je suis conscient de cela mais je le dis à chaque fois, c’est un film avec un regard d’enfant de dix ans qui ne savait absolument pas ce que voulaient dire l’OAS ou le FLN ou je ne sais quoi. Il est bercé par son innocence, ses instincts d’enfant qui court derrière les choses qui le séduisent.

Passons, si vous le voulez bien à un autre sujet,le cinéma algérien que vous semblez affectionner. Ce cinéma qui a connu, lors des années de terrorisme, des moments dramatiques a permis la production de films s’inspirant de cette période, comme ceux de femmes réalisatrices, Chouikh et Sahraoui. Qu’en dites-vous ?

Je pense que ces femmes ont fait un travail remarquable même si je crois qu’il n y pas assez de femmes cinéastes qui parlent de l’Algérie, ces femmes là ont eu un courage extraordinaire car elles ont su avec brio rendre un hommage à la femme algérienne.

Pour ce qui est du terrorisme, je serais intéressé par réaliser un film sur les événements qui touchent le pays mais il n’y a rien de concret pour l’instant.

Est-ce que tous les réalisateurs algériens sont obligés de partir à l’étranger pour faire de bons films ?

Franchement oui, car même si l’Etat m’a aidé avec du matériel pour réaliser « Cartouches Gauloises », il reste toujours la problématique du financement et cela ne se trouve pas en Algérie, on ne dépense pas l’argent pour produire des longs métrages. Donc les réalisateurs n’ont pas réellement le choix, entre rester ou partir, ils choisissent naturellement la deuxième option qui sera dans la majorité des cas bénéfique pour eux.

Ces dernières années, on parle de plus en plus de repentance de la France par rapport aux crimes commis en Algérie. Est –ce que vous êtes d’accord avec les gens qui disent qu’il n’y aurait pas d’amitié sans pardon ?

Non, je ne suis pas d’accord puisque en demandant pardon, à la France l’Algérie s’auto humilie, mais ce n’est guère admissible de supplier la France pour qu’elle fasse des excuses.

Je ne cesse de répéter depuis toujours que l’histoire franco-algérienne est un pur gâchis et à cause de cela Algérien et français ont passé à coté de beaucoup de choses. Harkis, pieds noirs, immigrés, on doit s’aimer et puis c’est tout.

Arrêtons de chercher des faux coupables à nos malheurs ! Il vaut mieux commencer par le seuil de notre porte.

Poursuivi depuis un an et demi pour injure raciale, après avoir traité des harkis de "sous-hommes", le président de la région Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, a finalement été relaxé jeudi par la cour d'appel de Montpellier. Vous dites quoi de cette affaire?

Je pourrais vous répondre sincèrement mais j’ai peur que cela déplaise à plus d’un.(Sourire) Si j’étais un fils de harki, sincèrement j’aurais massacré cet homme car pour qui il se prend pour les juger ainsi, je pense que les harkis ont beaucoup souffert et ils ont payé pour ce qu’ils ont fait, donc, qu’on arrête de les malmener.

Il y a eu, ces derniers temps, la réalisation du film « Cartouches Gauloises », et sa sélection hors -compétition au festival de Cannes ainsi que la réalisation d’un court métrage avec des réalisateurs mondialement connus. Coup de chance ou finalement ce n’est que du mérite ?

On peut dire les deux… Cartouches Gauloises, est un film qui m’est très cher même s’il n’est pas à 100% autobiographique car il fallait que je rajoute de la fiction pour en faire un film.

J’ai participé également à la réalisation d’un projet associant plusieurs réalisateurs.

« Les enfants invisibles » est un film qui parle du destin d'enfants issus des quatre coins du monde vu par Spike Lee, Ridley Scott, John Woo, Jordan Scott, Emir Kusturica, Katia Lund, Stefano Veneruso et moi-même. Mon travail consistait à mettre de la lumière sur des enfants qui sont en guerre en Afrique. Franchement, je ne sais même pas quand le film sortira !

Des projets en cours ?

Une pièce de théâtre qui se jouera en France, elle évoquera des phénomènes de la société contemporaine.

Vous seriez prêts à vous déplacer afin de promouvoir et défendre votre film quand il sortira en Algérie ?

Oui, sans aucun doute, j’irai en Algérie pour le présenter, je pense qu’il sortira dans 7 ou 8 salles algériennes très prochainement.

Selon vous, si on devait changer, éliminer ou rajouter quelque chose à l’Algérie pour qu’elle aille mieux, cela serait quoi ?

Rouvrir toutes les salles de cinéma et relancer le théâtre.

Entretien réalisé par Chahinez Sahraoui

votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 12 Septembre 2013 à 17:24

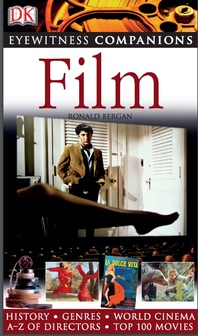

Le cinéma, c’est (bel et bien) fini ! Pas le film

Par Belkacem AHCENE-DJABALLAH

Belkacem Ahcene Djaballah est, avec Brahim Brahimi, l’un des plus grands spécialistes de la communication et de l’information au Maghreb. Il propose ici une riche et éclairante de l’état actuel du cinéma en Algérie.

L’industrie cinématographique a été un des grands ratages de notre économie nationale et, bien menée au départ puis aboutie aujourd’hui, elle aurait pu être une des sources de recettes, et d’emplois, «hors hydrocarbures» appréciable à l’image de ce qui se fait au Maroc et en Tunisie pour ne parler que des plus proches, géographiquement parlant, des pays frères.

Dans les années 60-70, des centaines de salles de cinéma (424 exactement en 1962 et 304 en 1979 dont 154 pour la seule agglomération algéroise) et des millions de spectateurs/an (45 000 000 d’entrées en 1973 date du décollage de la télévision et 22 500 000 en 1980), ce qui en faisait le marché le plus important d’Afrique et du Monde arabe, une école de formation, une cinémathèque enviée par le monde entier, une critique cinématographique de qualité au sein d’une presse pourtant limitée quantitativement et contrôlée politiquement… et des projets ambitieux dont le plus important était la réalisation d’un complexe cinématographique avec ses studios de tournage de films pouvant accueillir tant la demande nationale qu’étrangère… L’argent était disponible ainsi que la volonté politique, ce qui n’était, à l’époque, pas rien. La dynamique était là, bien présente, partout. Mais, hélas, on eut, en coulisses, une lutte sourde entre les partisans de studios au Nord du pays, et les partisans de studios au Sud du pays, entre les partisans de studios «fermés» et ceux qui offraient le «plein air» du Sud du pays… Comme d’habitude, des combats, pour la plupart intéressés, qui firent perdre du temps ainsi que de l’argent, et qui, échéances des Plans de développement de l’époque obligeant, mirent définitivement le projet aux archives. Entre-temps, le savoir-faire déjà acquis à différents niveaux de la chaîne de l’«industrie cinématographique» (production, distribution, exploitation), étouffé par la bureaucratie ou acculé à ne rien faire, s’était éteint ou exilé. Avec le «meurtre» sur ordonnance de la pompe à oxygène, en l’occurrence les salles… seules pourvoyeuses solides et sûres de finances, la cause était entendue.

Les Tunisiens et les Marocains, toujours à l’affût de la moindre faille du voisin, à défaut de productions nationales, en profitèrent largement en ouvrant leurs portes et leurs grands espaces aux productions étrangères, entre autres, et entamèrent ainsi une dynamique qui permit à leurs cinéastes et à leurs techniciens, de se «mettre à niveau», et de mettre en place une véritable industrie cinématographique, modeste certes, mais bel et bien présente et productrice d’emplois, de revenus, puis d’oeuvres et de rêves authentiquement nationaux. La télévision et la parabole « trouvèrent à qui parler» et les salles ne furent pas totalement désertées. Aujourd’hui, leurs festivals, leurs films (produits ou coproduits ou tournés chez eux), leurs acteurs, leur parc de salles et même le nombre de consommateurs de films tiennent le haut du pavé du cinéma, et la relève est là, bien présente.

Pis encore, il semble que la perception même du concept de cinéma (classique ou moderne) est de plus en plus mal comprise par l’ensemble des citoyens, pour la plupart déshabituées de la vision en salle, à l’exception d’une mince couche de jeunes qui ont une conception idyllique de la chose filmée.Le dernier film sur Ben Boulaïd, de Ahmed Rachedi, au-delà de la polémique liée à la manière de traiter un tel sujet ce qui est déjà un grand problème tant il est vrai que beaucoup de spectateurs (dont les décideurs) ne savent pas encore ce que c’est qu’un film de fiction, est (re-)venu (re-)poser la lancinante problématique du cinéma algérien, un cinéma pourtant déjà bel et bien mort et que l’on tente, par appareils administratifs interposés (communes, entreprises…) et autres années culturelles (Année de l’Algérie en France, Alger, Capitale de la culture arabe, et demain Tlemcen, Capitale de la culture islamique), dispensateurs de grosses subventions et d’aides multiples et multiformes, de ressusciter.

Dans une ambiance quelque peu mortifère, les projets et les projections des uns et des autres, cinéastes sur le retour, critiques en panne de papiers, spécialistes lassés de se répéter, passent de plus en plus inaperçus au niveau du large public… seuls restant en course quelques jeunes courant après les rêves et les illusions perdues de leurs papas, et les amoureux qui souhaiteraient bien que le nombre de salles de qualité s’accroisse afin de pouvoir proposer à la dulcinée du jour un éventail large de lieux sûrs où se bécoter.Les hirondelles filmiques représentées par les courts métrages, les films en amazigh… et les films documentaires destinés beaucoup plus à la télévision qu’au public des salles obscures, ne feront jamais une industrie cinématographique telle que l’on s’imagine.

On a des films, nous avons eu et nous avons encore des réalisateurs, nous avons des cinéphiles, nous avons des critiques… mais point d’industrie cinématographique : celle-ci nécessite des salles fréquentables, des laboratoires modernes, des techniciens spécialisés, des studios de tournage aérés, des scénaristes de talent, peut-être même une grande école de bon niveau… mais, aussi et surtout, des oeuvres littéraires (romans, nouvelles, mémoires…) et théâtrales écrites, pouvant et devant quasi-nécessairement servir de plate-forme aux idées et aux scénarii.Les deux bouts de la liste. Les deux nœuds d’une seule problématique : les salles et la création littéraire et intellectuelle. Hors cela, point de salut et nos publics, mis à part les films de circonstance qui naissent tous les trente-six du mois, se suffiront des courts métrages, des films documentaires faits pour la télé… et des films coproduits avec des organismes étrangers par des réalisateurs pour la plupart binationaux dont on s’en va vite s’approprier… en cas de succès, la «paternité». Entre vacuité et bricolage, pour emprunter à un spécialiste désormais totalement dégoûté, Abdou Benziane. Pauv’ de nous !

Le cinéma algérien, c’est fini, selon un autre spécialiste plus tranchant (Ahmed Cheniki)… mais l’Algérie a besoin de films, longs, courts, documentaires, de fiction, nationaux, importés ou non… car l’Algérien a besoin de rêves, de mythes, d’ambitions, de projets, d’évasion, de rencontres… Vu en salle ou seul, peu importe. Sauf pour ceux qui persistent à vouloir faire peur ou faire jouir les gens collectivement. Le cinéma de grand-papa ! Le cinéma socialiste !

En attendant la réanimation du comateux, ce qui est fort peu probable, le coma étant plus que profond, il serait heureux que l’Etat fasse ce qu’il doit faire comme minimum. Non, par la « viagratisation », c’est-à-dire se lancer dans des subventions à l’aveuglette pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à telle ou telle organisation ou personnage, non dans la «restauration de luxe», à grands frais, des anciennes salles déjà toutes pourries ou «liquidées» ou, désormais, infréquentables car mal situées (ajoutez-y l’impossibilité généralisée de stationner) mais, dans une première étape, dans l’aide à l’ouverture, par les communes et surtout les privés, avec l’aide de l’Andi ou l’Ansej, de petites et moyennes salles polyvalentes (où on peut aussi bien visionner un film qu’assister à une représentation théâtrale ou à une conférence ou à un concert), au niveau, peut-être de chaque grande ville. Pour ré-apprendre aux moins jeunes et apprendre aux plus jeunes, seuls ou en couple ou en famille, l’amour du film et du spectacle. On a bien des salles de fêtes et des cybers-cafés partout ! Au départ, personne, les appareils de l’Etat y compris, n’y croyait.

Seule cette démarche ramènera, surtout les nouveaux publics algériens, à la fréquentation des salles pour rêver… et, peu à peu, l’organe créera la fonction. C’est rare, c’est difficile, mais c’est possible.Quant à la création littéraire… peut-être en commençant par ne soutenir ou n’aider que les films, de nationalité algérienne avec certitude (cela permettra, par la suite, de faciliter les participations aux festivals… de rapatrier un peu de devises et de les enregistrer à la Cinémathèque algérienne), et dont les scénarii sont inspirés, exclusivement, par des écrits du cru (romans, mémoires, nouvelles, pièces de théâtre… et Dieu s’il y en a, chaque page d’un livre étant une histoire à elle-seule), édités en Algérie. Il faut seulement lire, et savoir lire.

Post-scriptum : Le film sur Ben Boulaid, le héros de la guerre de Libération nationale n’a pas manqué — comme prévu — de susciter des observations critiques de «la famille révolutionnaire», chacun des anciens trouvant qu’il manquait quelque chose quelque part. Je pense que le noeud de la problématique est dans la perception du produit filmique par les uns et par les autres : ainsi, Rachedi devrait expliquer aux publics, avant chaque présentation de son film et pas après, ce que c’est qu’un film de fiction dans lequel les faits historiques ou autres (réels) peuvent être présentés d’une manière qui les fasse accepter, et ce que c’est qu’un film (historique ou autre) documentaire. Sans cette «leçon introductive», l’incompréhension de la démarche du réalisateur de film restera grande et, de ce fait, la production (à venir) sera freinée par le boulet du «réalisme révolutionnaire» ou inexistante. «Un seul héros, le peuple», c’est (presque) passé… mais des individus comme héros, ça risque de casser… chacun voyant, aujourd’hui, la Révolution, à sa porte, et chacun voulant que l’on (d-)écrive l’Histoire selon ses canons et son vécu… et, aussi, ses intérêts ! Dommage, car ce dont ont le plus besoin nos jeunes ce sont des mythes et des repères ou balises. Des mythes avec des héros… qui, si possible, ne doivent pas mourir (ou mourir tout de suite)… tout du moins à l’écran.B. A. D.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 12 Septembre 2013 à 17:23

Alger au cinéma, de Pépé le Moko à Bab-el-Oued City

Abdou B est un passage obligé pour comprendre le parcours, l’évolution et les différentes tendances du cinéma en Algérie. Un grand Monsieur de la critique cinématographique. Il propose ici une lecture singulière de l’image d’Alger dans le cinéma.

Par Abdou B.

Abdou Benziane (Abdou B.), journaliste, a été rédacteur en chef adjoint à la revue El-Djeich (1967-1977), fondateur et directeur de la revue Les Deux Ecrans (1977-1985), rédacteur en chef de l’hebdomadaire Révolution africaine (culture, médias et société, 1985-1989) ; ainsi que conseiller auprès du directeur général de la télévision algérienne (1989-1990) et auprès du ministre gouverneur d’Alger (1998-2000). Il a également été directeur général de la télévision algérienne (1990-1991 et 1993-1994) dont il a démissionné en 1994. Il prépare actuellement aux éditions Casbah un essai sur la culture et la communication.

Alger ne pouvait laisser indifférents les cinéastes, tant elle a du caractère et le talent nécessaire pour jouer de beaux rôles. Film après film, voici l’occasion de retrouver les regards singuliers qu’Alger a inspirés aux réalisateurs.

Une ville, jadis blanche, qui dégringole vers la mer, en saccades qui sont autant de vestiges de tous les envahisseurs qui se sont succédé. La ville a fini par rejoindre les eaux, à qui elle a longtemps tourné le dos, dans une des plus belles baies du monde. Image d’Epinal ou nostalgie impuissante ? Richesse d’un passé dilapidé par l’impérialisme du béton, ou simplement l’âge d’une dame qui était rayonnante et aujourd’hui avachie par l’aveuglement des gouvernants hermétiques au beau et aux vertus d’un urbanisme intelligent qui aurait pu concilier un riche passé et les exigences du troisième millénaire ? El-Djezaïr est au carrefour de tant de contradictions, qu’elle en offre une parfaite synthèse. Mais, heureusement, il y a l’entêtement de ceux qui entretiennent, vaille que vaille, un terroir où se côtoient les restes dégradés de la porte sublime, de l’architecture coloniale, les villas-bunkers de la nomenklatura qui ne sait plus où nicher ses ghettos, et les rez-de-chaussée-garages des nouveaux riches de l’import-export.

Alger la blanche ne pouvait laisser indifférents les cinéastes, tant elle a du caractère et le talent nécessaire pour jouer de beaux rôles dans des fictions "coloniales", et après l’indépendance dans des œuvres alternant le meilleur et le pire. La ville originelle classée patrimoine universel par l’unesco, la Casbah cité "indigène" ou "arabe" selon les labels coloniaux, a offert très tôt son décor original aux créateurs. Ruelles en escaliers, portes dérobées et terrasses-yeux sur la mer, s’imposent à des réalisateurs venus d’horizons divers.

En 1922, Louis Mercanton et René Hervil tournent à Alger Sarati le Terrible, d’après un roman de Jean Vignaud. Les recherches effectuées par le sociologue Abdelghani Megherbi montrent qu’il s’agit là de l’apologie du colonialisme et de l’affirmation que "les Arabes admirent la force et la craignent". Plus tard, en 1937, un réalisateur natif d’Alger, André Hugon, tournera un remake qui perd toute "saveur coloniale" puisque la majorité des séquences seront tournées dans des studios parisiens. On notera aussi, en 1925, Betty gagne les 100 000 francs, film sans aucune prétention artistique qui fut réalisé à Alger.

Ne serait-ce que pour ajouter une note d’exotisme, censée plaire aux spectateurs, l’Algérie et Alger attirent les cinéastes, même si ce n’est que pour quelques plans. En 1926, d’après la nouvelle de Bernard Frank, Jacques Robert tourne En plongée, une histoire d’espionnage censée avoir pour cadre la Bretagne.

L’attrait de la capitale et de ses environs sera "consacré" à partir de 1934 avec l’arrivée d’un réalisateur qui allait tout au long de sa carrière marquer le cinéma français. Julien Duvivier débarque avec une pléiade d’acteurs et de grands moyens pour tourner Golgotha. Un décor représentant une Jérusalem sortie de la Bible est construit pour permettre à Jean Gabin, Robert Le Vigan, Harry Baur et Edwige Feuillère d’évoluer dans une évocation d’une partie de la vie de Jésus, à la gloire du christianisme. Mais pourquoi aller en terre d’islam pour faire un film "chrétien" ? Qualifiée par son propre réalisateur d’"obscur crime politique", l’œuvre n’est sans doute, dans la large panoplie de l’époque, qu’un argument de plus pour marteler la "chrétienté" de l’Algérie. Le propos s’éclaire un peu plus lorsqu’on apprend que le scénario est écrit par le chanoine Joseph Raymond, qui créa le Comité catholique du cinéma. C’est durant son séjour à Alger pour Golgotha que, sans doute, Julien Duvivier a l’idée de Pépé le Moko, après avoir repéré les lieux et les bordels de la Casbah.

Célébré et inscrit dans l’histoire du cinéma, Pépé le Moko (1937) est assurément un film qui opère une rupture, toute relative, avec l’idéologie qui domine le cinéma colonial articulant sa démarche sur "l’œuvre bienfaitrice" de la colonisation, sur la nécessité de "civiliser les indigènes" et, accessoirement, d’implanter la religion catholique. Après La Bandera réalisé au Maroc (1935) avec le même Jean Gabin, Julien Duvivier tient à se démarquer du film d’inspiration religieuse qu’est Golgotha.

L’intérêt de Pépé le Moko réside dans ce "reflet du réel", celui qui met ce film dans la lignée du cinéma "réaliste", plus que dans une impossible dénonciation, ou une description du phénomène colonial. Premier film de la veine "policière" à être tourné à Alger, Pépé le Moko étudie sans prendre de gants la descente vers la mort d’un gangster français qui se réfugie à Alger ; à partir d’une histoire conventionnelle, celle d’un truand trahi par une "indigène" jalouse, prostituée de profession, et par un "mauvais" flic arabe. Avec ce film, Alger, essentiellement la Casbah, à travers ses quartiers mal famés, ceux des trafics et de la prostitution, fait irruption dans la fiction cinématographique par une architecture à nulle autre pareille et surtout par un "climat" que retrouveront beaucoup plus tard Pontecorvo et Merzak Allouache. Jean Gabin et la Casbah sont sûrement pour beaucoup dans une œuvre qui propulsa Duvivier dans le trio gagnant du cinéma français de l’époque, avec Renoir et Carné. Sans oublier la musique composée par Mohamed Iguerbouchen.

Alger revient, la durée de quelques plans, dans un film américain sans importance. John Cromwell y tourne Algiers avec Charles Boyer, Hedy Lamarr, et encore pour la partition musicale, Iguerbouchen. Une grande production remet de nouveau Alger à l’honneur, sans pour autant tirer le voile sur la colonisation à quelques encablures de la grande déflagration de 1954 qui ébranlera, dans ses fondements, l’architecture du colonialisme. En 1949, Jean Dreville arrive à Alger pour y réaliser Le Grand Rendez-vous.

Etant donné le thème même de l’œuvre, le débarquement américain à Alger, d’importants moyens et une impressionnante logistique sont mis à la disposition de la production. Le scénario est écrit par Jacques Remy, officier des services secrets du général de Gaulle. Quant aux répliques, elles sont signées par un natif d’Alger, André Tabet. Du côté des Algériens, seuls des plans en extérieur signalaient leur existence. La ville est filmée, privée de ses habitants. Une architecture sans locataires, au seul profit de la fiction et des acteurs européens venus libérer l’Afrique du Nord.

En 1950 Casabianca est tourné à Alger et en Méditerranée. Officier de l’armée française, le réalisateur Georges Pechet rend hommage à la marine de son pays à travers l’épopée d’un sous-marin, le Casabianca, parti d’Alger pour libérer la Corse. Des vues sur le port et sur Alger, qui auraient pu être prises ailleurs, montrent une capitale fort muette, et là aussi, sans habitants.

La Casbah est de retour, en force, dans une fiction tournée par un cinéaste né à Alger. Maria Pilar (au cœur de la Casbah), de Pierre Cardinal, aligne une distribution de qualité avec Viviane Romance, Peter Van Eyck sur une musique de M. Iguerbouchen. Tourné en 1951, Maria Pilar, dans lequel joue un acteur algérien (Himoud Brahimi, dit Momo) que nous retrouverons dans le très beau Tahia ya Didou de Mohamed Zinet, est un mélodrame, une adaptation de Phèdre de Racine dans la vieille Casbah. Hélas, selon l’analyse de A. Megherbi, la médina dans ce film n’est qu’un "monde étrange, maléfique".

Des images fugaces d’Alger sont montrées en 1953 dans un film italo-américain, Aventure à Alger, réalisé par Ray Euright avec Irène Papas, George Raft. Sans ambition et sans lendemain, le film laisse peu de traces.

Le dernier film de la période coloniale, juste avant l’indépendance de l’Algérie, est tourné en 1962 par un Américain, James Blue. Outre le fait d’être le dernier, le film intègre une dizaine d’acteurs algériens. Les Oliviers de la justice, c’est de lui qu’il s’agit, mérite que l’on s’y attarde, pour les lectures qui ont été faites, jusqu’à aujourd’hui, et aussi parce qu’il se situe à un moment de "passation" entre un cinéma fait par la colonisation et un autre qui allait être celui des cinéastes algériens. Il est utile à propos de ce film de revenir aux travaux de A. Megherbi pour en situer la genèse et la filiation. Tout d’abord le commanditaire du film, Georges Deroscles, qui avait déjà produit plus de deux cents courts-métrages au Maghreb destinés à la propagande et à l’intoxication des populations autochtones. De plus, la préparation de ce film débute en… décembre 1960.

15 Donc, selon A. Megherbi, l’œuvre s’inscrit dans la droite ligne de la recherche d’une "troisième voie" en Algérie, qui est une vue de l’esprit. Tiré du roman de Jean Pelegri, le film en question, qui repasse de manière cyclique à Alger, est surestimé par une certaine "élite", elle-même surestimant ses capacités d’analyse et d’influence sur la société.

16 Alger, enfin libérée des parachutistes et des ambiguïtés inévitables propres à des films réalisés par des Européens, va, dès 1962, s’offrir aux réalisateurs pour qu’enfin les œuvres et Alger ne soient plus perçues à travers le prisme de l’idéologie coloniale mais sous la seule responsabilité des créateurs algériens, dont certains n’ont échappé ni au folklore ni au misérabilisme et encore moins à des clichés néocoloniaux.

Dès 1964, dans Une si jeune paix, le réalisateur Jacques Charby filme Alger à travers les cicatrices encore visibles de la guerre, les panneaux routiers et l’architecture de la ville qui renseignent à merveille, comme dans un instantané sur l’état de la capitale. La symbiose est parfaite entre les séquelles physiques et les traumatismes que vivent des enfants de chouhadas qui jouent à la guerre en opposant les locataires de deux centres d’accueil créés pour eux à l’indépendance. Le film reçoit le prix du Jeune Cinéma au festival de Moscou en 1965.

Les villas coloniales, les grands immeubles urbains de ce qui fut "la ville européenne" sont longuement filmés dans La nuit a peur du soleil de Mustapha Badie en 1965. Cette grande fresque qui fut la première grosse production de l’Algérie indépendante retrace la genèse, le déroulement et la fin de la guerre de libération.

1966 permet enfin de voir la Casbah et tout Alger se déployer et jouer les rôles principaux dans une fiction de haute facture. La Bataille d’Alger, produit par Casbah Films d’après le livre de Yacef Saadi, est une "reconstitution" de la fameuse bataille qui a opposé la guérilla urbaine du fln aux parachutistes de Massu et Bigeard. Réalisé par l’Italien Gillo Pontecorvo, cette fiction, qui n’est que le reflet artistique d’une féroce réalité, met en exergue le rôle déterminant joué par la configuration esthétique même de la Casbah, en tant qu’"allié objectif" des combattants du fln. Les vastes maisons collectives de la vieille ville se transforment en autant de sanctuaires, de tribunaux, d’administrations. Dans ces demeures prédestinées, le fln rend la justice, célèbre les mariages et organise la division du travail en temps de guerre. Les puits d’eau, les minuscules alcôves sont transformés en caches indécelables et en passages vers d’autres maisons.

Les terrasses, domaine réservé des femmes et portes béantes sur le grand large, servent d’observatoires et de passerelles, les unes avec les autres. Protectrice de la population et des militants anticolonialistes, la Casbah dans La Bataille d’Alger fait figure d’acteur principal, servie en noir et blanc par une magnifique image signée Marcelle Gatti. En face, il y a l’ennemi, incarné par la "ville française" avec ses beaux immeubles blancs, ses commissariats et ses centres de torture. Encastrée dans le bas, la Casbah est dominée, vue d’en haut, à la jumelle, par les officiers français qui savent que la vieille ville ne livrera jamais tous ses secrets, ni le tracé de ses ruelles-veines qui irriguent tout Alger de ses réseaux clandestins. Le film fut couronné à Venise par le Lion d’or et le grand prix de la Critique internationale, en 1966.

Une autre grosse pointure italienne va planter sa caméra pour tourner le roman si dense et si controversé de l’écrivain Albert Camus. Sa mer, les origines de Camus, sa maison de Belcourt et toute la mythologie qui parfume la relation de Camus avec l’Algérie connotent L’Etranger réalisé par Luchino Visconti en 1968. Le film attire les regards sur Alger, décor évanescent pour une réflexion philosophique qui n’en finit pas de nourrir débats et polémiques. Freddy Buache, critique, historien et l’âme de la Cinémathèque suisse, écrivit qu’ "à l’heure de la guerre du Vietnam et de l’Europe asphyxiant la liberté par l’opulence, on était en droit d’attendre autre chose de la part de l’auteur de La Terra trema, de Rocco et ses frères et du Guépard". Quant au Français Michel Mardore, il assena : "Pour ma part, j’aime L’Etranger parce qu’on y voit Alger, sans plus." Un film par excellence politique aura lui aussi Alger et certaines de ses infrastructures pour cadre, bien méditerranéen, celui d’un assassinat politique. Costa-Gavras, à partir d’un scénario de Jorge Semprun tiré du livre de Vassilis Vassilikos, retrace Z, le meurtre d’un leader grec de gauche, le député Lambrakis. Le film obtiendra le prix spécial du Jury à Cannes (1969), un oscar à Los Angeles, et un oscar à Londres, en 1970.

Dans un film composé de trois volets autonomes, intitulé Histoires de la révolution, un des courts métrages de fiction, La Bombe (1969), de Rabah Laradji, décrit un quartier "européen" et une jeune fille qui doit déposer une bombe dans un bar pour venger son frère, tué par l’oas. Ce film fait suivre au spectateur le trajet qui sépare deux villes et les obstacles qui se dressent entre elles. Arrive alors Tahia ya Didou (1971), le seul film miracle de M. Zinet, un compagnon de Kateb Yacine et de M’hamed Issiakhem. La ville d’Alger ayant passé une commande pour la réalisation d’un documentaire vantant les charmes d’Alger, M. Zinet détourne le projet et en fait une fiction poétique (sans négliger les charmes de la ville) servie par une adaptation et un long poème de Himoud Brahimi (Momo) :

Si j’avais à choisir parmi les étoiles, pour comparerle soleil lui-même ne saurait éclipserla lumière du verbe que tu cachesaucun lieu sacré, ni aucune capitalene saurait réunir ce que chaque matinle lever du jour t’offre comme guirlande

Par ces vers récités sur une jetée par les flots arrosée, Momo annonce une des plus belles promenades dans Alger, à la suite d’un couple de touristes français. Il est utile de faire un synopsis du film pour mieux comprendre l’hommage rendu à Alger. Au hasard des promenades et des rencontres un couple de touristes français découvre Alger, évoquée par Momo, le chantre de la Casbah. Simon, accompagné de sa femme, reconnaît dans un bistrot un Algérien qu’il a autrefois torturé. L’homme le fixe. Pris de panique, Simon s’enfuit. Mohamed reste à sa table. Immobile, il est aveugle. C’est sans doute dans ce film où le verbe est réduit au minimum que la baie d’Alger, les entrailles de la cité et chaque rue de la Casbah reçoivent l’hommage, par l’image, du plus sensible des cinéastes.

En 1976, un autre coup de tonnerre perturbe le ciel du cinéma algérien. Avec Omar Gatlato, Merzak Allouache, enfant de la ville, fait évoluer ses personnages dans le centre-ville, au stade, à "Climat de France", sur les hauteurs. L’enfermement des femmes, l’habitude des hommes à vivre en groupe, les petites combines dans les rues d’Alger, tout en donnant au cinéma un film de qualité, font redécouvrir une ville où s’annoncent déjà les signes de la dégradation physique, qui précèdent les plus grands désordres.

Après des années d’éclipse, le cinéma algérien, pris entre "l’économie de marché", la raréfaction des finances publiques, le terrorisme et les exils, va donner épisodiquement quelques œuvres où Alger revient à l’écran. La vague fondamentaliste, les lois d’exception et le mode de production vont définitivement peser sur les œuvres comme ils ont modifié le paysage urbain. Un film tente de retracer, à travers la fiction, les événements sanglants d’octobre 1988.

Signé par Malik Lakhdar-Hamina, Automne, octobre à Alger décrit Alger prise dans un cycle de violences dont les traces sont encore visibles. Pour un premier film, le réalisateur fait preuve d’une bonne maîtrise en filmant les endroits et les chocs qui ont fait d’octobre une rupture qui continue d’agiter la société. En 1994, Bab-el-Oued City de M. Allouache met en exergue un "personnage", présent depuis toujours et qui introduit la menace dans la cité. La mosquée, havre de paix et de sérénité, fait irruption comme acteur politique. Bab-el-Oued, siège de la contestation fondamentaliste, est filmé par un enfant du cru. Minarets hostiles, boulangeries miteuses, rues mal éclairées, révèlent des zones d’Alger jusque-là connues par leurs seuls habitants. Le film est annonciateur de la profondeur d’une tragédie qui perdure.

Abdou Benziane « Alger au cinéma, de Pépé le Moko à Bab-el-Oued City », La pensée de midi 1/2001 (N° 4), p. 90-97.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 12 Septembre 2013 à 17:22

Entretien

avec

Mehdi Charef1/2Fluctuat: Je vous propose un entretien un peu inhabituel. Je vous donnerai des mots ou des titres de films, et vous me direz ce qu'ils évoquent en vous. Le premier mot est évidemment "Algérie".

Mehdi Charef: Pour moi, l'Algérie, c'est l'enfance. Quand j'y retourne, je ne vois pas l'Algérie, je la revois. Ce que je ressens le plus, c'est la Guerre d'Algérie. Je suis né en 1954, juste avant le début des combats. Et j'ai quitté ce pays pour la France en 1962. Je n'ai donc pas eu de chance, car je n'y ai vécu que la guerre. Pour moi, ce pays, c'est la peur. On avait peur tout le temps. Mon père n'était pas là. Il était dans l'immigration. Il revenait tous les deux ans. Avec ma mère et mon frère, nous avions peur en permanence. Des cousins ont été tués par l'armée française. Je suis un enfant qui a grandi dans la guerre. C'est pourquoi j'ai mis un temps fou pour y retourner de moi-même. J'avais alors 38 ans. J'avais l'impression qu'il y avait encore la guerre, que les mêmes craintes resurgiraient. C'était ancré en moi. J'y suis revenu à la fin des années 90, en plein intégrisme, et la peur est revenue très vite. Il y avait des barrages partout. On ne savait jamais s'ils étaient vrai ou faux. Je n'y suis pas retourné depuis. J'avais fait le déplacement parce que je voulais faire un film sur mon enfance, sur un gamin au milieu de la guerre. Je voulais donc voir si l'Algérie de mes souvenirs existait encore, si mon école, le terrain de foot étaient encore là. J'ai alors revu une tante avec qui j'avais grandi et qui venait de se faire répudier par son mari. Une très belle femme. Je me suis mis à regarder les autres femmes et j'ai alors changé de scénario. Cela a donné La Fille de Keltoum. Initialement je voulais faire un film plutôt drôle sur un enfant. Pendant la guerre, vers 1961, je vendais des journaux. J'allais chez les gens, je voyais plein de monde. Je les vendais dans les camps militaires, chez les flics, le coiffeur, aux bourgeois, aux pauvres. J'ai donc beaucoup d'anecdotes. Je ferai ce film. J'en ai toujours envie. Je désire montrer mes amis, des juifs, des arabes, des français. J'étais assez privilégié, car dans mon quartier cohabitaient les trois communautés, d'habitude isolées les unes des autres. On jouait ensemble. Après je les ai vus partir un par un. Je souhaite raconter ça, l'horreur du retour en France. Les jeunes rentraient, mais les vieux voulaient mourir là-bas, en Algérie. A l'époque, un homme s'est tué avec une grenade pour que ces gosses ne l'emmènent pas de force au port d'Ouahran. Il y avait aussi des histoires amusantes, comme le type qui a brûlé sa voiture pour ne pas la laisser aux arabes. J'aimerais que ce film soit un mélange de tragique et d'humour. L'Algérie, c'est tout ça. Mais ce pays ne donne pas l'impression d'exister. Elle n'est pas encore sortie du ventre de sa mère. On sent que c'est un pays jeune qui ne demande qu'à s'épanouir. Les possibilités sont immenses. Il faut attendre que les anciens militaires s'en aillent. Ils ont 65-70 ans. Il faudrait que leurs enfants comprennent que l'Algérie n'est pas à vendre. Parce qu'ils ont combattus, ils pensent qu'elle leur appartient. Il s'est passé des choses horribles durant la guerre. J'ai connu un algérien qui exécutait ceux qu'il fallait supprimer. Il était dans les rouages. Il a vraiment fait la guerre pour l'Algérie. Il travaillait en usine en France et, tous les ans, il revenait au pays. Il était gradé mais après la guerre, il n'a rien voulu. Il a balancé son grade et est retourné en usine. A son départ, il a refusé les bonne places et l'argent qu'on lui proposait. C'est un des rares qui n'a pas fait cette révolution pour l'argent.

Nombre de jeunes nés en France, qui ont aujourd'hui 25-26 ans, pensent trouver là-bas une femme et un travail et y "terminer" leur vie partir de 35-40 ans.

Je l'ai entendu dire. On sent qu'il y a une possibilité là-bas. On sent qu'on peut amener quelque chose. A force de voir cette misère dans le Maghreb, on se dit qu'on peut faire quelque chose. Moi, je me sens plus banlieusard. Je me sens plus investi dans l'immigration. J'en veux encore à l'Algérie de m'avoir laissé tomber. Je n'ai jamais été heureux en France quand j'étais môme. C'était dur. Pendant des mois, je repensais à ce que j'y avais laissé. C'est seulement depuis 10 ans que je considère que mon père a bien fait. Il voulait qu'on aille à l'école, qu'on ait un métier. Dans ma famille, on a eu de la chance. On était une des rares familles algériennes où il n'y a pas eu de gars drogué, mort du sida ou passé par la prison. De nombreux enfants ont été perdu dans l'immigration. Je ne ferai d'ailleurs jamais de film sur ce sujet. C'est trop dur.

Un deuxième mot: "Autodidacte".

Je ne l'aime pas, car il fait un peu "intello". Comme j'ai été très peu à l'école, je n'ose pas l'utiliser pour moi. Je ne me suis pas fait tout seul, je me suis aussi fait à l'école. J'adorais lire. J'ai été sauvé par l'orthographe, le français, les lettres. Je rêvais, même sans m'en rendre compte. Gamin, je rêvais d'écrire. En Algérie, j'allais à l'école, mais les français sont partis trop tôt. L'école était obligatoire. J'y suis allé à partir de 6-7 ans. Et c'est à cette époque que ça a commencé à canarder. Les enseignants avaient peur et partaient. On avait de moins en moins de cours, car il n'y avait plus de professeurs. La dernière année, en 61-62, il n'y avait plus d'école. J'ai vraiment commencé l'école à 10 ans. J'avais beaucoup de retard. C'est le français qui m'a permis de tenir le coup. Un jour, une de mes rédactions a été lue devant la classe. Une autre fois, un prof m'a dit que je devrais écrire. Inconsciemment j'ai été encouragé à le faire.

"Cinéphilie".

J'avais 8-9 ans et on passait devant le cinéma, un endroit dans une jolie rue du quartier français. On voyait les gens faire la queue. On regardait les grandes affiches avec les cowboys. C'était extraordinaire. Mon frère avait une dizaine d'années et travaillait au marché. Avec ses économies, il m'a payé une place au cinéma et j'ai vu un western. C'était incroyable. On était assis dans des fauteuils, nous qui étions toujours assis par terre. Et à l'école, un jeudi par mois ou tous les jeudis, je ne sais plus, un film était projeté. On payait trente centimes. Je tannais ma mère pour les avoir. Quand la lumière s'éteignait, j'en avais le souffle coupé.

C'était une manière de s'évader ?

Oui. Et j'étais plus trouillard que les autres. On avait peur. Ma mère nous racontait des histoires le soir, pour que nous ayons moins peur et que nous nous endormions. Cela aussi m'a donné envie d'écrire, ces histoires pour s'endormir. On entendait les bottes des gens qui couraient. Des coups de pieds, des rafales de mitraillettes. Le cinéma, et plus tard l'écriture, me permettaient de me libérer. Quand on a débarqué du train à Austerlitz, on a pris un taxi et on a traversé Paris. Nous sommes passés devant un cinéma et mon père nous a dit: "tous les dimanches, vous irez au cinéma". Et il l'a fait. Pas tout le temps, car c'était un franc cinquante chacun. Il nous payait le cinéma et c'est resté. Le cinéma m'a suivi toute ma vie. Comme pour mon frère, d'ailleurs. On voyait des westerns, des péplums. Les films psychologiques, ça m'est venu plus tard, même si cétait un peu plus tôt que pour les autres.

"Influences".

Los Olvidados de Luis Bunuel. Ce film m'a rappelé l'enfance que j'avais eu en Algérie. Gare centrale de Youssef Chahine, aussi. Après il y eut Il Bidone et La Strada de Fellini. Ces deux-là m'ont encouragé à écrire ce que je voulais.

Ces quatre films ont pour point commun une inspiration néo-réaliste.

Tous les quatre se passent dehors, dans la rue. Enfants, on vivait dans la rue. A la maison, on n'avait rien. Seulement du pain pour manger, le midi et le soir. Pas de télévision, pas de jouets. Aussi on était toujours sorti. On vivait comme des sauvages. Je me retrouve donc dans ces films. Si j'avais fait ces quatre films, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Ils contiennent toute mon enfance.

Le Thé au harem d'Archimed.

J'ai commencé à l'écrire vers 17 ans, dix années avant sa sortie en 1984. J'écrivais cinq, dix, vingt pages. L'histoire grossissait et parfois j'arrêtais d'écrire, je n'y croyais plus. Et je la reprenais. Sa rédaction a débuté en 1975. Les professeurs dont j'ai parlé m'avaient laissé entendre indirectement que mes écrits étaient amusants et attachants. Quand je rédigeais le scénario du Thé au harem, j'étais sûr que ça pouvait intéresser. J'écrivais anecdotes sur anecdotes, ce qui arrivait à nous et aux gens de la cité. Pendant la rédaction, un changement s'est produit. Au début, j'écrivais pour me distraire, pour faire un scénario. Après il y eut de la colère. Vers 1978, je me suis aperçu qu'on s'adressait à moi d'une façon choquante. J'ai décidé de reprendre ce scénario, car je trouvais déshonorante, surtout pour nos parents, la manière dont les journaux et les gens parlaient de nous. Il m'a semblé bien de dire ce qu'était l'immigration en France à cette époque, de transcrire l'image des cités que j'avais en tête. Je voulais montrer qu'il y avait de la tendresse. Eux, ils voyaient la façade. Je voulais leur signifier que nous étions autre chose que ce qu'ils disaient.

"Intégration".

L'intégration s'est faite en 1983 ou 84, le jour où ils ont tué pour la première fois un immigré parce qu'il était immigré. C'était un môme de 14 ans. Il habitait Nanterre. Il passait et un voisin lui a tiré dessus. L'intégration a débuté avec cette mort. Le français a tiré parce qu'il savait que l'enfant était intégré et qu'il mourrait ici. Tant qu'on était de passage, on ne nous tiraient pas dessus. Les gens disaient: "ils viennent, ils bossent et repartent en Algérie". Puis ils ont compris, et nous avec, que nous allions rester. Alors ils se sont mis à tirer. Les partis politiques d'extrême droite sont apparus. Pour moi, l'intégration existe depuis ce jour. Elle est repoussée par certains. Les immigrés ont peur de dire qu'ils sont intégrés. Par culpabilité vis-à-vis de l'Algérie. Ils la refusent parce qu'ils ont peur d'y perdre quelque chose, leur identité dans le mélange. Mais ils savent qu'elle existe.

Vous aviez vingt ans dans les années 70. Comment les avez-vous vécus, en autre par rapport à vos racines?

Vous aviez vingt ans dans les années 70. Comment les avez-vous vécus, en autre par rapport à vos racines?

Avec difficulté. Nous étions très culpabilisés par nos parents. Ils nous rappelaient sans cesse que nous étions venus ici pour faire des études. J'avais un CAP. Et il fallait trouver un travail. Il y avait toujours l'issue de secours, l'Algérie. Je n'aimais pas cette idée, car je n'ai jamais cru dans le retour. Nos parents n'ont pas raté leur intégration. Ils avaient trois buts: que l'on ait des diplômes, que l'on soit avec une algérienne, et qu'on aille vivre dans la maison qu'ils avaient achetée là-bas, pour y travailler. Ils ont perdu sur les trois tableaux. C'est pourquoi le père immigré marche le dos courbé. Je prends l'exemple de mon père. Il s'est endetté pour venir en France. Il n'était pas heureux de quitter le pays, mais il pensait y gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que les gars qui revenaient de France portaient des costumes. Mais en fait, ceux-là habitaient dans les bidonvilles. De plus, on ne s'est pas marié avec des algériennes et nous ne sommes pas retournés en Algérie. Et ses enfants ne le suivaient pas à la mosquée, comme le prescrit pourtant le Coran. Tout cela, je le raconte dans Le Thé au harem d'Archimed. Avec ce film, j'ai voulu montrer qu'on avait les mêmes problèmes que les autres, les français.

Miss Mona.

Miss Mona, c'était la liberté de faire autre chose. J'habitais alors Montmartre, qui n'était pas encore envahi par les touristes. Je connaissais des travestis. Je sortais de l'usine et eux, ils allaient bosser au Bois. Je me suis aperçus que ceux de 45-50 ans, on ne les voyait plus. Ils ne plaisaient plus. Seuls les jeunes continuaient à travailler au Bois et à Pigalle. Les vieux disparaissaient. J'ai donc imaginé ce que pouvait devenir un travesti quand il ne faisait plus recette sur le trottoir, comme Jean Carmet dans le film. A l'époque, j'avais un pote allemand, un clandestin, qui me faisait très peur et qui travaillait sur des chantiers. Et j'ai inventé la rencontre de ce travesti avec un type aussi fort que cet allemand, en faisant de ce dernier un maghrébin.

Comment s'est déroulée la rencontre avec Jean Carmet?

Il ne voulait pas faire le film. J'avais pensé à lui, à Michel Bouquet et à Philippe Noiret. Pour porter ce rôle, il fallait un monstre. J'en ai parlé à Bouquet et à Jean. Il en avait peur. Il ne voulait pas le faire. Il se demandait ce que les gens allaient penser de lui. Après le film, il s'est sauvé en Suisse. Il m'a laissé seul pour la promotion. Je lui en ai voulu, car le film aurait certainement mieux marché s'il avait été là. Il craignait peut-être que son côté féminin resurgisse. Il était déboussolé. On s'est engueulé gentiment deux ou trois fois sur le tournage. On s'aimait beaucoup. Ce film m'a énormément aidé. A la projection au Festival de Berlin, je voyais les personnes sortir dix minutes avant la fin. Et les gens m'ont dit qu'ils avaient trouvé le film dur. Moi, en toute sincérité, je ne m'en rendais pas compte. Il y a une anecdote terrible autour de ce film. On tournait avec les travestis la nuit. On leur donnait 500 ou 1000 francs pour une nuit. L'un d'entre eux est venu nous voir. Il m'a dit: "je ne suis pas venu pour l'argent, mais parce que j'aime le cinéma et que je vous apprécie". Alors je lui ai demandé s'il avait vu Le Thé au harem. Il m'a répondu: "oui, mais je suis venu parce que je vous aimais bien quand on était petits. On a joué ensemble dans les bidonvilles". Et là, il m'a donné son nom.

Il y a un mot qu'on trouve dans la plupart des articles qui ont été consacrés à vous ou à vos film: "Marginal".

A ce mot je préfère celui de "singulier". Un marginal refuse la société. Mes personnages, eux, sont plutôt singuliers. Ils ont été virés de la société. Ils veulent y revenir et il y a toujours quelque chose qui les repousse. Ils sont à la rue. J'aime cette expression.

Camomille.

J'avais envie de travailler sur un personnage affreux, comme cet adolescent qui vit avec sa mère, et sur ce qui ressort de leur relation. Elle n'a plus que son fils et elle veut le garder pour elle. Elle a peur de se retrouver seule dans cette maison au fond du jardin. Cet adolescent accepte car il aime sa mère. Il veut voir jusqu'où il peut aimer. C'est mon premier film sur Paris. J'avais découvert la solitude de certains au milieu de la capitale. Des millions de personnes les entouraient et ils étaient plus seuls que s'ils avaient vécu dans un coin perdu des Cévennes. J'avais envie de faire un film sur cela. Comment ils se raccrochent à la vie? Quelles sont leurs habitudes? On y retrouve aussi la même idée que dans Miss Mona, l'absence du père. Dans Camomille, celui-ci est dans un asile ou un hôpital. Dans Miss Mona, le père de Jean Carmet est hébété, il met des miettes partout sur son lit et se prend toujours pour un jeune travesti. Dans Le Thé au harem d'Archimed, on va le chercher au bistrot. Dans les bidonvilles, beaucoup d'hommes n'avaient pas leurs épouses. Aussi, quand ils avaient le mal du pays, ils se rendaient au café où ils buvaient.

Au pays des Juliets.

Ce sont les femmes. J'écris pour les femmes. Mon dernier film parle des femmes et le prochain sera encore sur les femmes. Elles nous ont élevés. Ma mère, ma grand-mère, ma tante... Je n'arrive pas à avoir de héros masculins. Quand le premier rôle est tenu par un homme, c'est un anti-héros. C'est certainement dû à l'absence de mon père. Dans mes derniers films, on voit les choses à travers les femmes. J'aimerais faire un film où le personnage principal serait un homme, comme dans Le Thé au harem.

Marie-Line.

Je voulais faire se rencontrer des femmes venant de différents horizons, et parler de cette nouvelle immigration issue de l'est. Par des silences, des regards, des approches, je voulais voir comment des femmes du Maghreb et de l'est peuvent vivre ensemble. Marie-line, c'est une rencontre. L'important est que ces femmes ont réussi à se connaître. On ne sait pas quel souvenir elles conserveront l'une de l'autre. Mais elles garderont en mémoire leur rencontre. Elles se souviendront qu'elles ont vécu quelque chose ensemble. Quand je repense à ce film, je m'aperçois que c'est ça que je voulais faire. Elles sont cinq ou six, toutes ensemble dans ce bistrot, au bord de la mer. Je voulais en arriver à cela, finalement. Après, il y a ces histoires d'immigration, de passages clandestins qui se paient très cher.

Plusieurs années séparent Au pays des Juliets de Marie-Line.

Je me suis arrêté pour écrire deux livres, Le Harki de Meriem et La Maison d'Alexina. Et parce que je ne pouvais alors plus continuer. Ce que j'avais vécu avec ces films avaient été trop rapide, trop intense. Je souhaitais prendre du recul.

La Fille de Keltoum.

C'est le retour au source. C'est la question: qu'est-ce qu'il me reste là-bas? Ai-je encore besoin de savoir des choses de là-bas pour pouvoir continuer ici? Ou dois-je retourner là-bas? Afin de me rééquilibrer, je voulais savoir ce qui, en Algérie, restait et m'était cher. Quand on est en France et qu'on veut aller de l'avant, si l'on repense à l'Algérie, c'est qu'il y a encore des choses à aller chercher et qui manquent. On retourne aux sources pour peut-être reprendre des forces. Aussi l'expression "il ne faut jamais oublier d'où l'on vient" doit être bonne. Moi, je l'ai toujours reniée. En fait, ça doit être vrai. Il n'est pas nécessaire que ce soit physique. Pour un enfant né en France, c'est ne jamais oublier d'où viennent ses parents et ce qu'ils ont été. Quand j'y suis retourné, je me suis senti mieux. Il y eut une petite lueur. Quand la Rallia du film revient en France, elle n'a rien connu, elle a juste compris que sa mère l'avait vendue. Mais elle sait maintenant d'où elle vient. Elle a vu des gens. Elle connaît le visage de ses ancêtres, elle sait qu'ils marchaient pieds nus et a vu cette montagne. Ce sont des petites choses sans importance qui deviennent considérables. On ne revient pas avec un discours. "Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient", cela signifie aussi qu'il ne faut jamais oublier son enfance.

Votre enfance a surtout été urbaine. La Fille de Keltoum, au contraire, se déroule dans un paysage de montagnes désertiques.

J'ai des cousins qui vivent encore comme dans le film. Ils n'ont pas d'eau, pas de toilettes. Ils vont à la rivière. C'est extraordinaire. Cela n'a pas changé depuis mon enfance. Quand j'y suis retourné, mon oncle se promenait encore avec son âne et un poignard.

"Le désert".

C'est la méditation. Je suis fasciné par ces gens qui continuent à vivre dans le désert. C'est rude, invivable. La vie fait des cadeaux, pas le désert. Mais il y a une beauté extraordinaire. Le désert se flatte de cela. Il est d'une prétention incroyable. On s'extasie devant lui. Il l'entend, à chaque pas. De plus, l'expiation est une idée très musulmane. Plus c'est dur, plus on a envie d'y vivre. On voit ainsi que les arabes ne sont pas fatalistes.

"Littérature".

Dans La Fille de Keltoum, certaines scènes sont littéraires, parce qu'il y a beaucoup de silences, de regards et de portraits. Ces femmes, ces hommes, je les trouve beaux. Et le désert m'a hanté. Sans trop bouger la caméra, il s'agissait de surprendre quelque chose.

Comment associez-vous votre travail d'écrivain à celui de cinéaste?

Il y a des sujets que je sens plus dans un livre, que le public doit recevoir assis dans un fauteuil, seul, dans le silence. Pour d'autres, au contraire, il faut qu'ils soient ensemble dans une grande salle. On m'a demandé d'adapter le Harki, mais j'ai refusé. Je préfère qu'il reste comme il est.

"Montage".

Quand j'écris, je vois les scènes montées. J'imprime un rythme au scénario, en arrêtant la scène sur un mot précis, car je vois la scène qui vient de se faire. J'écris aussi en faisant du montage. Quand je rédige le scénario, je monte déjà. A partir du moment où une scène est écrite, on se balade avec des gestes, avec la façon dont le comédien devra dire son texte.

"Le cinéma beur".

Il n'y en a pas assez. Le cinéma algérien, marocain... Comme celui des femmes. Les femmes maghrébines ne font pas assez de cinéma et ça me manque. Un ami tunisien, un cinéaste, m'a dit que cette année, il y a avait eu de nombreux films en Tunisie. J'étais content. En Algérie, on attend encore. Quand un pays est en crise, la culture est rejetée. On repousse le cinéma à plus tard.

"Projet".

Un scénario sur un affrontement entre mère et fille, plutôt copié sur les rapports de ma mère avec mes soeurs. Ce lien est assez étrange. On a l'impression qu'à côté, le garçon est roi.

Entretien réalisé par Samir Ardjoum en mars 2002

> - Texte extrait du site fluctuat votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 12 Septembre 2013 à 17:21

Notes de production du film Hors-la loi de Rachid Bouchareb

Ces entretiens avec le réalisateur, Rachid Bouchareb, les principaux protagonistes de ce film, Jamel Debbouze, Rochdy Zem et Samy Bouajila et la présentation du contexte historique nous éclairent davantagent sur la polémique accompagnant le parcours de ce long métrage.

Entretien avec Rachid Bouchareb

A quand remonte Hors-la-loi ?

Le projet s’est imposé de lui-même. D’ailleurs, dans l’une des versions du scénario d’Indigènes, le film devait se terminer par le massacre de Sétif. Et puis, je me suis dit qu’il fallait que la dernière scène se déroule en France. Mais dès l’époque d’ Indigènes, lorsque, avec mon coscénariste Olivier Lorelle, on a rencontré d’anciens combattants d’Afrique du Nord ou d’Afrique noire, on s’est rendus compte qu’il y avait chez eux une profonde déception et amertume vis-à-vis de la France. Du coup, la fin de la guerre et la Libération ont relancé le mouvement de la décolonisation. C’est à ce moment-là qu’est né Hors-la-loi.

Comment vous êtes-vous documenté ?

Avec Olivier Lorelle, nous avons mené des recherches notamment à la Bibliothèque de Paris. Nous avons visionné des documentaires et de nombreux films et surtout rencontré et interviewé les témoins de l’époque car la mémoire vivante est riche pour la fiction : je suis cinéaste, pas historien. Par exemple, nous avons rencontré un faussaire français qui, pendant l’Occupation, fabriquait de faux papiers pour les résistants français, et qui a poursuivi son activité dans les années 1954-55 – au bénéfice, cette fois, de la résistance algérienne. Il trouvait qu’il servait, à chaque fois, une cause juste. De même, tous les Français qui ont aidé ou caché ces militants pro-algériens – comme les fameux «porteurs de valises» – considéraient que leur combat était juste. Ce sont ces gens-là qui nous ont inspirés.

On pense d’ailleurs à L’aréme Des Ombres de Jean-Pierre Melville.

Absolument. Quand j’ai rencontré à Alger un ancien membre de la Fédération de France du FLN qui devait exécuter les traîtres à la cause – et qui en souffre encore aujourd’hui –, L’armée Des Ombres m’est revenu en tête : c’est bien entendu la scène où le jeune résistant, identifié comme traître, est étranglé à laquelle j’ai pensé et qui m’a beaucoup marqué. Une dizaine d’années après l’Occupation, on se retrouvait à Paris dans la même ambiance que dans le film de Melville.

Les scènes de boxe évoquent plusieurs grands films situés dans le milieu de la boxe et le genre du film de gangster…

Oui, j’ai été très marqué par Rocco Et Ses FrÈres : il y a là une dimension méditerranéenne dans laquelle je me reconnais, sans parler du poids de la famille. J’aime aussi beaucoup Le Baiser Du Tueur de Kubrick et Plus Dure Sera La Chute de Mark Robson.

Le film a le souffle et l’ampleur d’un grand drame épique.

J’ai construit le film comme une fresque parcourant quarante ans d’histoire, avec de grands décors, des séquences d’action, et des costumes minutieusement travaillés. Et j’ai imaginé des personnages qui gèrent la révolution comme Al Pacino gère la famille et les affaires dans Le Parrain de Coppola. J’ai d’ailleurs repensé à des films que j’adore comme Il était Une Fois En AmÉrique de Sergio Leone, Viva Zapata d’Elia Kazan ou Le Vent Se Lève de Ken Loach. Je voulais que le spectateur soit embarqué et qu’il ressente des émotions fortes : c’était important pour nous que le film soit avant tout un vrai plaisir cinématographique accessible au grand public.

Ce qui est formidable, c’est que vous ne condamnez aucun des trois protagonistes qui, chacun, a ses raisons…

Ce qui m’intéressait, c’était la petite histoire dans la grande… Je voulais montrer les réflexes de chacun des trois personnages face à l’injustice : chacun réagit à sa façon devant l’injustice qu’il a subie. Deux d’entre eux décident d’entrer en résistance et de privilégier l’action, tandis que le troisième estime que l’ascension sociale et la réussite matérielle lui permettront de gagner son indépendance : c’est sa réponse personnelle à l’injustice. Je pense que ce que vivent ces trois frères dans le contexte franco-algérien est universel : cela pourrait se dérouler en Irlande, au Chili ou dans le sud des États-Unis à l’époque de la guerre de Sécession.

Malgré son intransigeance et sa dureté, Abdelkader a du mal à tuer…

C’est ce qui marque ses limites en tant que révolutionnaire : il trouve en son frère, qui revient tout juste de la guerre d’Indochine, un relais. Mais même ce dernier est miné de l’intérieur par l’univers morbide dans lequel il a évolué pendant tant d’années. C’est comme cela que les rôles sont répartis, en quelque sorte, entre les trois frères. Cependant, ils ont en partage un drame familial qui les hante : c’est ce qui les lie à jamais.

Comment s’est passée la préparation ?

Comme Indigènes, Hors-la-loi a demandé un an de préparation, ce qui est essentiel pour bien mettre au point les principaux paramètres de la fabrication du film et pour que chacun comprenne dans quelle direction artistique je voulais aller. Car tout au long de cette année de travail, on s’interroge, on discute, on s’engage dans un sens, puis on revient en arrière… C’est un travail impossible à faire en dix semaines : en un an, j’ai réussi à faire en sorte que l’on soit tous sur la même longueur d’ondes. Par exemple, on a pris le temps d’aller à Sétif pour y retrouver des éléments de décors, comme le Café de Paris, la rue principale et les faubourgs. De même, on s’est beaucoup documenté sur le Pigalle des années 50. D’autre part, j’ai fait appel à un storyboarder qui nous a accompagnés sur tous les repérages pour découper les scènes d’action : c’est un travail défini et précis sur lequel on s’est largement appuyé au moment du tournage et qui nous a fait gagner un temps précieux.

Où avez-vous tourné le film ?

C’est pendant la préparation que l’on a pris conscience que Hors-la-loi ne pouvait être qu’un film de studio, impliquant des choix esthétiques précis qui ont été opérés avec le chef-opérateur. Du coup, on a tourné 90% du film dans les studios tunisiens de Tarak Ben Ammar, où l’on a reconstruit les rues de Sétif, le bidonville, Pigalle ou les intérieurs – la salle de boxe ou les appartements. En tout, le tournage a duré cinq mois et demi.

On pourrait difficilement imaginer d’autres comédiens que Jamel Debbouze, Roschdy Zem et Sami Bouajila…

à l’époque d’Indigènes, il était déjà évident que j’allais tourner un deuxième volet avec ces mêmes acteurs. Je trouvais que c’était une gymnastique intellectuelle intéressante d’écrire un nouveau chapitre en gardant ces comédiens en tête : au même titre que la période 1945-62, cette troupe faisait partie de nos données de départ. Pour autant, je ne savais pas d’emblée quel comédien camperait tel ou tel rôle. C’est au cours de mes recherches, et de mes discussions avec Roschdy, Jamel et Sami, que cela s’est décidé. On s’entend tellement bien et on a partagé tant de choses sur le plan humain que nos rapports dépassent largement le cinéma.

Quels ont été vos choix musicaux ?

J’avais déjà travaillé avec Armand Amar sur Indigènes et London River. à partir du premier montage, il m’a proposé des thèmes et des types d’instruments qui étaient en parfaite adéquation avec le film. C’est la première fois que j’utilise autant de musique : je ne voulais pas qu’elle soit «discrète», mais qu’elle joue pleinement son rôle, comme si elle était un personnage à part entière. Il fallait qu’elle accompagne l’émotion.

Les événements que vous relatez n’avaient jamais été abordés dans un long métrage de fiction. Cela ne vous a jamais effrayé de vous colleter à une telle réalité ?

Quand on fait Indigènes ou Hors-la-loi, de quoi faut-il avoir peur ? Les Français, les Algériens, les Maghrébins et les Africains, surtout les nouvelles générations, ont besoin de connaitre le passé colonial. C’est aussi le rôle du cinéma. Mais encore une fois, le spectateur veut aller au cinéma, pas lire un livre d’histoire. Il faut lui raconter une histoire. En sortant de la salle, à lui, s’il en a le désir, d’aller consulter les ouvrages d’histoire. Le film peut permettre un débat d’idées avec tous les points de vue. Ceux qui ont été au centre des événements ont leur mot à dire. Ils sont la mémoire vivante. Confronter les mémoires dans le respect de chacun. Mais les événements historiques vont encore s’écrire, il y a encore des témoins vivants qui demandent à raconter leur histoire dans la grande Histoire. Et si on parle de Sétif en 1945, alors que les historiens de France et d’Algérie travaillent ensemble pour écrire la mémoire commune de la France et de l’Algérie en toute liberté, en dehors des polémiques sur la guerre d’Algérie.2-Entretien avec Jamel Debbouze

Comment avez-vous réagi en sachant que vous alliez reformer l’équipe d’Indigènes ?

J’ai été fou de joie ! Quand Rachid Bouchareb m’appelle, j’ai l’impression que c’est Raymond Domenech qui téléphone à ses joueurs pour reformer l’équipe de France : j’ai le sentiment de faire partie d’une sélection privilégiée pour défendre des projets que Rachid a dans la tête. Ce qui me plaît bien également, c’est qu’on a le sentiment de défendre les couleurs de la France puisqu’on raconte un pan de l’histoire de France à chaque fois.

Vous êtes-vous documenté sur l’époque ?

Absolument ! Comme j’ai habité à Barbès, le film a été un magnifique prétexte pour retourner dans les arrière- boutiques des bars et des épiceries : je voulais que les gens qui ont participé à cette histoire me la racontent de vive voix. J’ai ainsi rencontré d’anciens membres du FLN ou des personnes qui ont subi son intransigeance – j’ai même discuté avec quelqu’un à qui les hommes du FLN avaient coupé le nez parce qu’il n’était pas d’accord avec leurs méthodes ! Du coup, j’ai pris conscience à quel point des gens ont souffert dans leur chair et sont morts pour défendre des convictions.

Votre personnage dans Hors-la-loi est-il un cousin éloigné de celui d’Indigènes ?

Oui, dans la mesure où, dans Indigènes déjà, mon personnage était un être fragile qui ne semblait pas très intéressé par ce qui se passait autour de lui et qui voyait presque la guerre comme un jeu. De même, Saïd, dans Hors-la-loi, se sent moins concerné que ses frères par la guerre. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est d’assouvir sa passion pour reconquérir le cœur de sa mère qui le considère comme un voyou et un moins que rien : il souffre énormément d’avoir été rejeté par elle. Du coup, il se consacre totalement à la boxe qui lui permettra, pense-t-il, d’atteindre son objectif. Il ne pense pas que la révolution puisse faire de lui un homme libre car il se sent déjà libre dans sa tête.

Pensez-vous qu’il ait une revanche à prendre sur la vie ?

Il aspire en tout cas à gagner le respect qu’on accorde à ceux qui sont les mieux lotis. Saïd est un homme fier qui voudrait être logé à la même enseigne que les Français qu’il côtoie. Du coup, pour lui, la fin justifie les moyens. Mais son moteur principal, comme pour tous ceux qui sont venus en France pour avoir une vie meilleure, c’est la considération.

Il est malgré tout protecteur envers ses frères…

En tant que petit dernier, qui a sans doute été plus choyé que ses frères, il a un rapport plus fort à la famille que les autres. Il est moins froid que Messaoud (Roschdy Zem) et beaucoup moins obnubilé par l’idéologie qu’Abdelkader (Sami Bouajila). Et dès qu’il sent que ses frères sont en danger, son instinct ultime le pousse à aller vers eux, même s’il n’adhère pas à leur cause et qu’il est hostile à la guerre.

Comment avez-vous travaillé le personnage ?

Je me suis d’abord inspiré d’anciens voyous que j’ai rencontrés et qui ont bien connu l’époque où les Corses tenaient Pigalle. D’autre part, j’ai été influencé par les acteurs qui m’ont fait le plus fantasmer, comme Robert De Niro ou Joe Pesci, que j’ai adorés chez Martin Scorsese où les notions de clan et de protection sont très importantes : pour eux, comme pour Saïd, le plus important, c’est de ne pas subir les événements passivement et de respecter un certain code de l’honneur.

Est-ce que vous comprenez les raisons qui poussent Abdelkader à agir comme il le fait ?

Pas vraiment. Je n’arrive pas à comprendre que l’on puisse défendre corps et âme une idéologie : aucune idéologie ne mérite d’être défendue jusqu’à la mort. Je suis convaincu que l’on peut toujours parvenir à ses fins sans verser une goutte de sang.

Comment Rachid Bouchareb vous a-t-il dirigé ?

Sa direction d’acteur a évolué parce qu’il nous connaît et qu’il sait donc à qui il a affaire. Il sait parfaitement jusqu’où, en tant que comédiens, on peut aller et il a même révélé chez nous des possibilités de jeu qu’on ne soupçonnait pas. à force de travailler avec les mêmes acteurs, il peut se permettre d’être de plus en plus exigeant. C’est très gratifiant pour un comédien. bourgeois parisien et de ne pas avoir vécu tout ce qu’Abdelkader a enduré : la mort est constamment à ses trousses et il finit par se laisser embrigader quand il est en prison. Et on sent bien qu’il n’a pas d’autre alternative.3-Entretien avec Rochdy Zem

Vous faites partie intégrante de la «troupe» de Rachid Bouchareb…

Ma première collaboration avec Rachid remonte à une quinzaine d’années, et on n’a jamais cessé de travailler ensemble depuis. Et comme c’est quelqu’un de très fidèle, la question de participer à ce projet ne s’est même pas posée ! Ce que je remarque seulement, c’est qu’au fil des années, il est de plus en plus exigeant avec les comédiens. Et même s’il nous laisse pas mal de liberté dans le jeu, il fixe précisément la direction dans laquelle il veut nous emmener.

Vous êtes-vous documenté sur l’époque ?

Je me documente toujours, surtout par curiosité, même si je ne suis jamais certain que cela serve l’interprétation – ou alors de manière inconsciente. Toujours est-il que cela nourrit le personnage et cela me permet de l’étoffer.

Comment vous êtes-vous préparé au rôle ?

Quand Rachid m’en a parlé au début, il m’a demandé de regarder Quand La Ville Dort de John Huston et de penser au personnage interprété par Sterling Hayden. En voyant le film, j’ai compris vers quelle direction il voulait que je me dirige : pour résumer, c’est un mélange de force et de retenue. Bien que je sois l’aîné, je ne voulais pas incarner l’autorité naturelle du «grand frère».

Aviez-vous d’emblée une vision claire du personnage ?

Je n’avais pas envie d’être l’homme fort de la situation sur lequel on se repose. Je voulais être celui qui subit, plutôt que celui qui provoque. Messaoud est un type profondément blessé et marqué par ce qu’il a enduré en Indochine. D’où l’idée d’en faire un borgne pour marquer ce traumatisme.

Comment Messaoud se situe-t-il dans la fratrie ?

C’est un homme qui a du mal à trouver sa place : quand il retrouve ses frères après la guerre d’Indochine, il a perdu l’autorité naturelle qu’il aurait dû avoir en tant qu’aîné, et il accepte cette situation. Il joue plutôt un rôle de père – autrement dit, celui qui ne prend pas vraiment position et qui joue les médiateurs.

Pensez-vous qu’il soit politisé ou qu’il s’engage dans le FLN par amour pour son frère ?

C’est une cause qui lui paraît plus noble. Après avoir participé à la guerre d’Indochine, son engagement lui semble forcément naturel : il a vu des hommes se battre pour conserver leurs terres et quand il parle des Viet Minh, ce n’est pas sans une certaine admiration. Il tue, mais il a de vrais cas de conscience… Il tue pour empêcher ses frères de le faire à sa place, et surtout pour ne pas laisser Abdelkader endosser la culpabilité du criminel. Il est dans une forme de sacrifice pour protéger ses plus jeunes frères. D’ailleurs, quand il assassine sa victime, il souffre atrocement : il faut le voir vomir après avoir étranglé le type dans le bar. Pour moi, c’était d’une importance capitale car je ne voulais pas qu’on ait de lui l’image d’un tueur froid.

Quel travail avez-vous effectué sur la langue ?

Il nous paraissait évident d’avoir la présence d’un coach et de parler la même langue : l’algérien. Ensuite, la question s’est posée de savoir si on devait parler français avec un léger accent. Abdelkader est un homme cultivé qui est allé à l’école et Messaoud côtoie des Français depuis longtemps puisqu’il s’est engagé dans l’armée à l’adolescence. à partir de là, on a essayé de ne pas tomber dans les clichés du maghrébin immigré qui parle un français approximatif. Il ne fallait surtout pas décrédibiliser nos personnages par la langue.

Quels ont été vos rapports avec les deux autres comédiens ?

J’étais pris en sandwich entre un surdoué et un perfectionniste. Nos rapports passent par de longues discussions, sur nos interprétations respectives, nos motivations, et nous n’hésitons pas à nous critiquer les uns les autres. Cela correspond à la suite d’un travail entamé sur Indigènes.4-Entretien avec Samy Bouajila

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans le projet de Hors-la-loi ?

Avant même de lire le scénario, l’idée de poursuivre l’aventure avec Rachid Bouchareb me plaisait. D’ailleurs, à l’époque d’Indigènes, il nous laissait déjà entendre que nous pourrions peut-être nous retrouver pour un deuxième film. Ensuite, à la lecture, j’ai eu le sentiment que Rachid avait encore progressé par rapport à Indigènes et qu’il avait réussi une formidable fresque, avec des éléments de polar et de cinéma d’aventures. Dès le scénario, il y avait du souffle et une magnifique ampleur romanesque.

Vous êtes-vous documenté sur l’époque et sur la naissance du FLN ?

Je m’étais déjà renseigné sur cette période pour d’autres films et, plus particulièrement, sur les «porteurs de valise» et les indépendantistes algériens qui subissaient un délit de faciès en France. Du coup, j’ai préféré me concentrer sur la dimension humaine de mon personnage. Je me suis posé la question de savoir comment un être peut, par conviction et par orgueil, se laisser piéger par son propre charisme et entraîner dans son élan d’autres que lui : lorsque tout lui échappe, il se retrouve face à lui-même et prend conscience qu’il n’est qu’un homme.

Votre personnage est un intransigeant qui va jusqu’au bout de son combat et en oublie son humanité…

Je savais dès le départ qu’il s’agissait d’un militant, mais je crois que j’ai redécouvert le personnage en l’interprétant. J’ai alors compris qu’aucun grand leader politique – que ce soit Gandhi, Nelson Mandela ou le Che – ne pouvait être dans la demi-mesure. C’étaient forcément des radicaux excessifs et maximalistes. Du coup, ce n’est pas étonnant qu’Abdelkader en perde parfois son humanité. Tout comme les membres du Viet-Minh, les hommes du FLN étaient des machines de guerre formées par la Stasi : il arrive un moment où la machine prend le dessus sur la part d’humanité d’Abdelkader. Il explique d’ailleurs que la révolution n’est pas une question individuelle, mais une question de masse et qu’on ne peut plus l’arrêter une fois qu’elle est lancée.

Malgré tout, il a du mal à tuer.

C’est une idée de Rachid. Alors que je m’apprêtais à prendre la corde et à étrangler ma victime, il m’a stoppé net en me disant que j’étais cette «machine» qui galvanisait les autres, mais qui ne passait pas directement à l’acte. Mon personnage est d’abord un intellectuel qui manie les concepts, plus que les armes.

La complicité entre vos partenaires et vous est palpable.

La complicité entre nous existait déjà. Du coup, lorsque Rachid nous a proposé ce projet plus ambitieux encore qu’Indigènes, on s’est immédiatement mis au travail et on a vite repéré les écueils : comment ne pas tomber dans un film ouvertement militant et perdre la dimension du cinéma d’aventures qui nous plaisait ?

Le tournage a-t-il été difficile ?