-

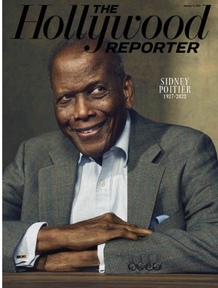

Rencontre avec Moussa Touré pour La Pirogue

Rencontre avec Moussa Touré pour La Pirogue

mardi 16 octobre 2012, par

-

- © Eric Neve / Les Chaves Souris - Astou Films

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma ?

Un film ? Un réalisateur ?

Je suis “entré” dans le cinéma parce que mon père est mort

quand j’avais 14 ans. Ce n’était pas une question d’envie :

j’étais l’aîné, il fallait que je nourrisse ma famille. La chance

que j’ai eue, c’est de travailler dans la lumière. J’étais électro.

J’ai pu rencontrer des grands directeurs de la photo, comme

Pierre-William Glenn. C’est en regardant ces gens-là que

l’envie est venue. J’ai travaillé dans l’équipe de Tavernier, dont

le directeur de la photo, Alain Chocart, est devenu un ami.

À un moment, je faisais un stage en France, chez Éclair, et

Alain en a profité pour me faire découvrir le cinéma : j’ai vu

tous les films du monde ! J’y ai passé des nuits blanches.

L’envie de réaliser est arrivée comme ça. J’ai réalisé mon

premier court métrage en 1987, et mon premier long, Toubab

Bi, en 1992. Ensuite, j’ai rencontré Bernard Giraudeau, qui,

pour Les Caprices d’un fleuve en 1996, m’a pris comme

assistant producteur exécutif et comme acteur. On a vraiment

façonné le film ensemble. Et puis, après avoir fait mon film

TGV en 1997, je me suis arrêté. Quand le numérique est

arrivé, j’ai acheté une de ces nouvelles caméras et je suis

resté trois ans à la regarder. J’ai fait tous les essais possibles.

J’ai su que cette caméra pouvait me compléter pour

regarder mon Afrique. Avant, regarder son Afrique c’était

très lourd cinématographiquement : il fallait trouver de

l’argent, du matériel, c’était compliqué. Cette caméra, c’est

comme si c’était un Africain qui l’avait inventée ! Je suis allé

au Congo pour mon premier documentaire, Poussière de

villes. J’ai utilisé ma connaissance de la cinématographie

sur des choses simples : un long plan-séquence sur des

enfants des rues, ou bien des visages, dans mon film sur

le viol. Dans 5x5 : un homme qui a 5 femmes et 25 gosses,

dans une cour, on ne sort pas, pendant 52 minutes.

On pense : “c’est pas possible”. Mais si, c’est possible !

Et c’est ça pour moi le cinéma africain. Les sujets, en Afrique,

ils sont tellement réels : ils te disent “je suis là, qu’est-ce

que tu attends ?”. Au Congo, les enfants qui habitent au

marché, tu les vois aller manger dans des poubelles, tu vois

que des pédophiles sont là pour les appâter : il n’y a pas besoin

d’aller faire des scénarios, il suffit juste de les voir. Mais

vraiment cinématographiquement, ce qui veut dire pouvoir

raconter au monde ce que tu vois. L’Africain, il aime la vérité,

d’ailleurs quand il voit des films, il pense tellement que

c’est vrai qu’il parle avec l’acteur ! Je suis resté longtemps

sans tourner. Et La Pirogue est arrivée. J’étais un autre

homme, dans mon regard, dans mon filmage, je me rendais

compte que j’allais dans l’essentiel.La Pirogue traite d’un sujet d’actualité, pourquoi avoir choisi

la fiction plutôt que le documentaire pour l’aborder ?

En ce moment précis, je me demande ce que c’est que

la fiction ou le documentaire. Je suis en train de monter

un documentaire que j’ai fait sur les malades mentaux, et je

me rends compte que c’est de la fiction ! Tu rigoles, tu es

triste... Avant de tourner La Pirogue, j’ai montré Un jeu

si simple [de Gilles Groulx, ndlr] à mon producteur et à mon

directeur de la photo. C’est un documentaire canadien sur

le hockey. Je leur ai dit “ne regardez pas le hockey, mais

ceux qui regardent le hockey”. Je voulais filmer les gens de

la pirogue comme les gens qui regardent le match.Plutôt que de faire passer un propos par des dialogues

explicatifs, vous vous intéressez aux corps de vos

personnages. Êtes-vous intervenu sur le scénario pour

aller à l’essentiel ?

Le scénario était terriblement dialectique. C’était du cinéma

français. Il y avait beaucoup de blabla. Ils ne savaient pas que

j’étais silencieux. Il y a eu des tensions, mais indirectes, car

personne n’osait rien me dire ! Les regards, les silences, c’est

le documentaire qui m’a amené à ça. Nous, les Sénégalais,

comme on n’a pas beaucoup d’argent pour produire, on est

obligés de travailler en France, et en France, on explique

beaucoup. Heureusement que j’ai tenu. C’est moi qui ai

amené l’homme qu’on attache, Yaya. Il est silencieux. C’est

lui qui me touche le plus. Dans le scénario original, Yaya

mourait trois jours après le départ, alors que c’était le plus

intéressant !Comment avez-vous trouvé vos acteurs et actrices ?

Il n’y a pas d’acteurs professionnels dans le film. Mon

producteur voulait faire un casting. On l’a fait, mais moi j’ai

fait mon casting de documentariste en parallèle. Je suis allé

sur les plages, j’ai rencontré des gens qui n’ont jamais vu

une caméra. J’ai trouvé des personnes qui avaient déjà fait

le voyage. Je leur ai fait raconter leur histoire. J’ai intégré

certains éléments de leur vécu à leurs personnages. Quand

le producteur a vu tous les acteurs, il a été d’accord. Mais

l y avait des doutes. Et petit à petit on se dit “tiens, ils sont

bons !”. Aimer les acteurs, c’est regarder, observer les gens.

Un acteur au vrai sens du mot, on peut le trouver dans le métro,

juste en regardant.-

- © Eric Neve / Les Chaves Souris - Astou Films

Comment les avez-vous dirigés ?

Avant même qu’ils ne lisent le scénario, je leur ai montré

Master and Commander [de Peter Weir, ndlr]. Ils l’ont vu

1000 fois. Je leur disais : “tu as vu, le mec là, il te ressemble,

regarde bien comment il fait”. Le premier jour où je leur ai

fait lire le scénario, j’ai vu qu’ils avaient une certaine

subtilité. Puis je les ai fait entrer dans la pirogue, pour voir

comment on se déplace dedans. Petit à petit, je les ai

emmenés en pleine mer.Pouvez-vous nous parler du FPCA (Fonds Panafricain

pour le Cinéma et l’Audiovisuel), dont vous êtes le parrain

cette année ?

En règle générale, presque toute l’Afrique vient demander

de l’argent ici. Le financement des films vient la plupart du

temps de la France, alors que, malgré les inégalités

financières, il y a de l’argent en Afrique. On a donc décidé de

créer ce fonds, géré par l’Organisation Internationale de

la Francophonie, auquel chaque État africain participe selon

ses capacités, afin que les Africains puissent directement

y puiser. Parce qu’il y a tellement d’exigences : quand

la France vous donne de l’argent, il faut 10% de français, 1% de

ta langue... Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que dans

un pays où on ne mange pas, le cinéma ne peut pas être

une priorité. C’est pour cela que je suis pour faire des films qui

ne coûtent pas cher. La Pirogue a coûté dans les 1,3 millions.

La scène de la tempête, avec les effets spéciaux, a coûté plus

cher que le tournage, qui a coûté dans les 500 000 euros.

Je suis un cinéaste sénégalais qui sait faire des films qui

ne coûtent pas cher, et je le dis haut et fort car je suis

d’un peuple qui ne mange pas à sa faim. C’est irréel de faire

du cinéma cher dans un pays pauvre. C’est pour ça que

je dis aux cinéastes africains : attention, vous n’êtes pas

une priorité, la priorité c’est que le peuple vive.Une des vocations du FPCA est de “faire connaître

l’histoire et la contribution de l’Afrique au progrès de

l’humanité”. En quoi est-ce un enjeu majeur selon vous ?

Pour moi, ce qui compte, c’est la vérité. Le monde, et avant

tout l’Afrique, devrait connaître exactement ce qui se passe.

Il y a tellement de choses qui se passent en Afrique et que

les Africains ne savent pas. Au Congo, on peut massacrer

le peuple, et au Sénégal les gens ne sont même pas

au courant. Il y a des guerres un peu partout, mais les gens

ne savent même pas que l’autre est en train de mourir.

Il faut faire connaître la vérité.Pouvez-vous nous parler du festival “Moussa invite” ?

C’est un festival très simple. C’est un écran de 7 mètres sur 4,

et on passe des documentaires. Et il y a du monde ! 8 000

personnes par jour. Il y a 10 jeunes à qui on donne un thème

chaque année. Ils sont formés un an avant, et pendant

les dix jours du festival ils montrent leurs films. Mais

les jeunes, on ne peut pas se permettre de ne leur montrer

que des films ! Ils aiment aussi le rap, alors on leur amène

du rap et des documentaires.Propos recueillis par Gaël Reyre

La Pirogue sort dans les salles le mercredi 17 octobre 2012

Un modeste pêcheur sénégalais accepte à contrecœur

d’être le capitaine d’une pirogue de migrants

à destination de l’Espagne. Avec un sens aigu de

la mise en scène, Moussa Touré évite les écueils du film

à thèse et livre un récit humain, épique et intimiste.

-

-

Commentaires

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

3packs/2packs/1pack Kit D'éclairage De Photographie Dimmable 5600K USB Led Lumières De Diffusion En Direct De Studio Vidéo Lumière De Remplissage Vidéo Avec Trépied Réglable Et Filtres De Couleur RGB Pour La Prise De Vue De Table/vidéo Photo 32,62€ -55% 72,49€

-

Module

-

Module

-

Module

1 Trépied D'appareil Photo, Trépied De 139,7 Cm Pour Appareil Photo, Support De Trépied Pour Enregistrement Vidéo, Photo, Vlogging, Sac De Voyage Pour Appareil Photo Reflex Numérique, Projecteurs De Téléphone, Lasers 32,98€ -32% 48,99€

-

Module

Appareil Photo Numérique Compact Avec Zoom 8X, Vidéo 4K, Écran LCD 2,7 Et Carte SD De 16 Go - Parfait Pour Les Étudiants Et Les Personnes Âgées ! 62,48€ -52% 131,99€

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

The Inspection (2023) https://vk.com/video-10865353_456241482

Genre: Drama

Stars: Jeremy Pope, Gabrielle Union, Bokeem Woodbine

A young, gay Black man, rejected by his mother and with few -

Module

-

ModuleLove Again (2023) https://vk.com/video-216573605_456239286

A young woman tries to ease the pain of her fiancé's death by sending romantic texts to his old cell phone number, and forms a connection with the man the number has been reassigned to. -

Module

-

Module

-

Module

-

Cours d'Anglais

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

La Macro Photography

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Garden State (2004)

Rating: 7.6/10 - 185,013 votes

R | 1h 42min | Comedy, Drama, Romance | 20 August 2004 (USA)

A quietly troubled young man returns home for his mother's funeral after being estranged from his family for a decade.

Director: Zach Braff

Writer: Zach Braff

Stars: Zach Braff, Peter Sarsgaard, Natalie Portman | -

Module

-

Film

-

Module

-

Module

-

Magazine

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Part of the Big Ideas series, The Movie Book is your perfect companion and reference with infographics to explain swift-moving plots and complicated relationships. It shows The Godfather’s complicated web of family and associates, for example, and gives minute-by-minute plot lines to iconic movies such as Taxi Driver or Blade Runner.

-

Module

In this classic bestselling screenwriting guide—now revised and updated—author and film consultant Viki King helps screenwriters go from blank page to completed manuscript through a series of clever and simple questions, ingenious writing exercises, and easy, effective new skills.

Viki King's Inner Movie Method is a specific step-by-step process designed to get the story in your heart onto the page. This method doesn’t just show how to craft a classic three-act story but also delves into how to clarify the idea you don't quite have yet, how to tell if your idea is really a movie, and how to stop getting ready and start. Once you know what to write, the Inner Movie Method will show you how to write it. This ultimate scriptwriting survival guide also addresses common issues such as: how to pay the rent while paying your dues, what to say to your partner when you can't come to bed, and how to keep going when you think you can't.

How to Write a Movie in 21 Days, first published in 1987, has been translated in many languages around the world and has become an industry-standard guide for filmmakers both in Hollywood and internationally.

For accomplished screenwriters honing their craft, as well as those who have never before brought their ideas to paper, How to Write a Movie in 21 Days is an indispensable guide. And Viki King's upbeat, friendly style is like having a first-rate writing partner every step of the way.

-

Module

-

Module

-

Module

-

le premier film à être mis en scène par une femme de couleur

c'est le premier film à être mis en scène par une femme de couleur et par quelqu’un ayant remporté un Oscar de réalisation (Chloé Zhao) mais aussi le premier opus à incorporer un super-héros originaire d’Asie du Sud (Kingo joué par Kumail Nanjiani) et une super-héroïne Latina (Ajak campée par Salma Hayek).

-

Module

-

Module

Comment devenir acteur ? Comment se lancer dans le métier pour devenir actrice ou acteur ?J'ai remarqué qu'il y a certains points communs entre les acteurs qui travaillent le plus.

Quelles sont les études à faire pour devenir actrice ou devenir acteur ?

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Notre selection

-

Module

-

Module

-

Module

The Winds of the Aures /Rih al awras/فيلم ريح الاوراس1966 a story about the suffering of a mother (Kalthoum) from the Auras region whose husband died after aerial bombardment of the house by the French army during colonial days also the capture of her son. The mother did not give up for the search of her son despite the difficulties and obstacles, and she went from one prison to another just to see her son one more time.

-

Films présentés à Cannes

Films présentés à Cannes Affiche du film CHRONIQUE DES ANNÉES DE BRAISE 2003 HOMMAGE Interprète , Réalisa(teur/trice) , Scénario / Dialogues LA DERNIÈRE IMAGE 1986 EN COMPÉTITION - LONGS MÉTRAGES Réalisa(teur/trice) , Scénario / Dialogues VENT DE SABLE 1982 EN COMPÉTITION - LONGS MÉTRAGES Réalisa(teur/trice) , Scénario / Dialogues CHRONIQUE DES ANNÉES DE BRAISE 1975 EN COMPÉTITION - LONGS MÉTRAGES Interprète , Réalisa(teur/trice) , Scénario / Dialogues LE VENT DES AURES 1967 EN COMPÉTITION - LONGS MÉTRAGES Images , Réalisa(teur/trice) , Scénario / Dialogues Affiche du film SOUS LE SIGNE DE NEPTUNE 1963 EN COMPÉTITION - COURTS MÉTRAGES Scénario / Dialogues Palmarès CHRONIQUE DES ANNÉES DE BRAISE CHRONIQUE DES ANNÉES DE BRAISE 1975 PALME D'OR Interprète , Réalisa(teur/trice) , Scénario / Dialogues LE VENT DES AURES LE VENT DES AURES 1967 PRIX DE LA PREMIÈRE OEUVRE Images , Réalisa(teur/trice) , Scénario / Dialogues

-

Module

Les Mandarines - FILM COMPLET en Français (Meilleur Film Etranger aux Oscars)

Nommé aux Oscars et Golden Globe comme meilleur film étranger

-

Vertigo par Alfred Hitchcock

1. Vertigo

Réalisé par Alfred Hitchcock, Vertigo figure souvent en tête de liste des films que tous les cinéastes inspirés doivent voir.

Sorti en 1958, Vertigo est un thriller psychologique sur un ancien inspecteur de police souffrant d'acrophobie et de vertige.

Vertigo a été le premier film à utiliser le zoom dolly. Hitchcock a utilisé cette technique de caméra pour recréer la désorientation vécue par le personnage principal. Le film est un cours magistral sur la façon de créer une tension.

-

Module

-

Un court-métrage

Un court-métrage qui nous apprend qu'il ne faut pas juger les gens trop vite.

-

Module

-

Module

WINNER OF BEST FILM AT THE 2020 UNDER FIVE MINUTE FILM FESTIVAL.

A coffee shop manager closes up for the night and heads to her car in a nearby parking garage. Will she make it? Or will her worst fears become reality?

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

La Dernière Image est un film franco-algérien réalisé par Mohammed Lakhdar-Hamina sorti en 1986. Le film a été sélectionné au Festival de Cannes 1986 Synopsis Peu avant la Seconde Guerre mondiale, dans un village algérien, une institutrice fraîchement arrivée de la métropole, mademoiselle Claire Boyer, faire naître les passions. Prenant le parti des Algériens, elle révulse les colons. Un de ses jeunes élèves, Mouloud, tombe amoureux d'elle

-

Module

Le Bal (en italien : Ballando, ballando) est un film franco-algéro-italien réalisé par Ettore Scola et sorti en 1983.Cinquante ans de danse de salon en France, depuis les années 1930 : le Front populaire, la Guerre, l'arrivée du jazz et du rock, Mai 68, le disco… Les couples silencieux se font et se défont au gré de l'histoire et de la musique.

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Une méthode inédite pour apprendre à réaliser des storyboards

Une méthode inédite pour apprendre à réaliser des storyboards étape par étape Destinée aux apprentis storyboardeurs et aux élèves en écoles d'arts graphiques, cinéma, vidéo, animation ainsi qu'aux lycéens qui suivent un bac option cinéma-audiovisuel, cette méthode en 13 étapes, élaborée par un formateur chevronné, explique comment construire un storyboard efficace sans tomber dans les écueils classiques : le "beau dessin inutile", l'erreur de découpage technique, le plan irréalisable, etc. Guidé par cette méthode progressive et imagée, le lecteur apprend à réaliser un storyboard de A à Z à partir d'un scénario ou d'un découpage technique. Ce livre rappelle également les règles de base du cinéma (les différents types de plans, les mouvements de caméra) et montre en images comment les utiliser en construisant son storyboard. Il donne enfin de nombreux conseils concrets pour la pratique de ce métier méconnu : rôle et importance du storyboard dans une production, statut, productivité, relations avec l'équipe de tournage... Préfacé par David Russell, éminent storyboardeur américain - qui a travaillé notamment sur la série Star Wars - et cautionné par des professionnels en activité qui ont prêté leurs planches pour illustrer le propos des auteurs, ce livre indispensable est le seul à proposer une véritable méthode d'apprentissage du storyboard.

-

Module

Quand Jeannette" Youcef Akika (1969) Court-métrage issu du film collectif "L'Enfer à Dix Ans". Dans une école à l'heure de la récréation, des petites filles jouent à la corde à sauter, le regard d'une petite fille se fixe sur la corde, c'est le souvenir de ses parents torturés, attachés par des cordes...

-

Module

Guide la comédie au drame, en passant par le fantastique, le policier ou le film catastrophe, voici tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'écriture d'un scénario pour le cinéma. Un bon scénario, comment ça marche ? Par où commencer lorsqu'on a une idée d'histoire ? Comment construire son film pour qu'il remporte l'adhésion du spectateur mais aussi du lecteur professionnel auquel il sera soumis ? Puisant abondamment dans le répertoire cinématographique mondial, Franck Haro vous propose un voyage à travers les différents genres du cinéma. Cette odyssée est l'occasion de décortiquer l'art de construire une histoire, de créer des personnages intrigants et de structurer un film. L'écriture scénaristique obéit à des règles strictes qui, si elles doivent être parfaitement connues et maîtrisées, sont faites pour être détournées. Avec pédagogie et humour, l'auteur met au jour conseils et méthodes pour vous aider dans l'écriture et vous explique comment donner toutes les chances à votre scénario d'être un jour porté à l'écran.

-

Module

Durant les premières années euphoriques qui suivent l'indépendance, deux amis, Djaffar et Hamid, sont promis à un bel avenir dans une Algérie libre jusqu'au jour où la trahison les sépare.

-

Module

-

Module

Rossini : L'Italienne à Alger

Mustafa, bey d'Alger, est las de sa femme Elvira. Il exige de son serviteur Haly qu'il lui apporte une Italienne pour la remplacer. Il veut marier Elvira à son esclave italien Lindoro, qui lui est amoureux de l'Italienne Isabella. Entretemps, Isabella et Taddeo, un de ses prétendants, se sont embarqués sur un navire pour partir à la recherche de Lindoro, lorsque l'embarcation s'échoue sur la côte algérienne. Haly profite de l'occasion pour exaucer le souhait de son maître en ravissant Isabella ; Taddeo parvient à rester à ses côtés en se faisant passer pour son oncle. Pour se débarrasser d'Elvira, le bey promet à Lindoro de le laisser regagner l'Italie une fois qu'il l'aura prise pour épouse. Isabella rencontre le bey dans la cour, qui s'éprend immédiatement d'elle. Lindoro et Elvira s'apprêtent à partir, c'est alors qu'Isabella exige de Mustafa qu'ils demeurent à Alger. L'acte se termine dans la confusion la plus totale.

-

Module

Ce Que Le Jour Doit à la Nuit

Ce Que Le Jour Doit à la Nuit Inspiré de faits réels. L'histoire parcourt l'Algérie des années 1930 aux années 1960, racontant le destin de Younes, jeune Algérien élevé comme un pied-noir par son oncle. Il traverse les tragédies vécues par son pays, dont l'attaque de Mers el-Kébir et la guerre d'Algérie, sur un fond d'histoire d'amour impossible.

-

Module

La vie et le combat d’Ahmed Zabana, jeune révolutionnaire de la guerre de libération nationale qui fut le premier martyr exécuté par la sinistre guillotine de la prison de Serkadji. Le film évoque la jeunesse de ce personnage emblématique, son engagement

-

Module

Les BIENHEUREUX

Quelque temps après la guerre civile algérienne, en 2008, un couple, Amal (Nadia Kaci) et Samir (Sami Bouajila). Le mari est médecin et, grâce aux avortements clandestins, gagne bien sa vie. Amal est enseignante à l'université. Ils ont un fils, Fahim, un étudiant "peu enthousiaste". Afin de fêter leur vingt ans de mariage le couple décide d'aller au restaurant. Pendant le trajet qui les amène au restaurant, le couple, dont l'amour "bat de l'aile", discute de leur Algérie, de leurs souvenirs et de ce qu'est devenu le pays. Au même instant quelque part dans la ville, Fahim et ses amis, Feriel et Reda, traînent. Mystique, Reda veut se faire tatouer une sourate du Coran sur le dos version « taqwacore » et reçoit les foudres de ses amis islamistes3...

-

Module

Boualem, jeune mitron, dort le jour pour récuperer de son travail de la nuit dans une boulangerie de Bab el-Oued. L'appel à la prière de l'imam, un jour que le haut-parleur est poussé au maximum, le met hors de lui : il arrache l'engin et le jette à la mer. Dans l'ambiance extrêmiste qui règne alors, on cherche activement le coupable pour faire un exemple.

-

Module

-

Module

Harkis

Harkis est un téléfilm réalisé en 2006, par Alain Tasma pour la chaîne de télévision France 2 sur un scénario de Dalila Kerchouche, auteur du livre Mon père, ce harki, et Arnaud Malherbe. Ce film qui raconte le destin de quelques-uns de ces anciens combattants s'articule autour du personnage de Leïla (Leïla Bekhti), jeune fille frondeuse et désirant vivre en liberté.

-

Module

L'ennemi intime

Le film aborde de nombreux aspects de la guerre d'Algérie, notamment l'emploi de la torture1 et l'utilisation du napalm par l'armée française contre les combattants algériens2, les exactions commises envers les civils pris entre les deux camps (que celles-ci proviennent de l'armée française ou du Front de libération nationale, le FLN) au nom de l'exemple ou par mesure de répression, le rôle et le sort dramatique des harkis, parfois vétérans algériens de la Seconde Guerre mondiale, décriés par leurs compatriotes indépendantistes, les exécutions sommaires de fellaghas maquillées en tentatives d'évasion et la désertion.

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Depuis deux cents ans, la France accueille plus d'immigrés que tout autre pays en Europe et les littératures qui proviennent des immigrations sont en constante transformation de par l'expérience réelle en France et le quotidien de l'immigré. Cette étude porte sur les représentations faites des parents immigrés nord-africains des Trente Glorieuses par leurs enfants dans le cinéma et la littérature arabo-français, en analysant les points de convergence et de divergence dans le développement et la perpétuation du discours stéréotypé. Souvent classées comme de l'ethnographie, en remplissant le vide autour des immigrés de l'époque, ces oeuvres ont pour résultat une réprésentation de l'histoire qui est filtrée et qui reproduit les mêmes stéréotypes que le métarécit de la culture dominante française.

-

Module

-

Module

INDIGENES

Le film, qui a été en partie tourné à Ouarzazate, a été aidé de manière importante par le Maroc, qui a mis à disposition du réalisateur ses moyens militaires3. Il a également été tourné dans les départements des Vosges (à la Manufacture royale de Bains-les-Bains, et dans l'ancienne clouterie « le Moulin-aux-Bois » à Fontenoy-le-Château), de la Haute-Saône (Faucogney-et-la-Mer4), du Bas-Rhin (en particulier à Strasbourg), du Haut-Rhin, des Bouches-du-Rhône et du Gard, ainsi qu'en Algérie et en Italie.

-

Module

En Algérie, Zouina (Fejria Deliba) fait un adieu en larmes à sa mère alors qu'elle entreprend un voyage en France pour retrouver son mari. Dans une ville de province, elle tente d'élever ses trois enfants sous le regard flétri de sa belle-mère, Aicha (Rabia Mokeddem), qui insiste sur une éducation musulmane stricte. Zouina fait de son mieux pour s'assimiler, mais reste coincée entre ses proches traditionalistes et ses voisins xénophobes. Elle vit le dimanche, quand elle a quelques heures de liberté.

-

Module

L’aventure du film El Gusto a commencé en 2003 à l’occasion d’une balade dans la Casbah d’Alger. Le regard de la réalisatrice, Safinez Bousbia, fut attiré par un miroir à l'extérieur d'une boutique. Elle décida d'entrer et fit alors la connaissance de Mohamed Ferkioui, le miroitier. Plus intéressé par lui conter son histoire que de lui vendre le miroir, il saisit un album photos en noir et blanc et à chaque page, il lui racontait une nouvelle anecdote. En discutant avec lui, elle découvrait l'histoire d'une musique populaire algérienne : le Chaâbi. Sa grande fierté était d'avoir intégré la première classe de musique Chaâbi, au conservatoire municipal d'Alger, dont le professeur était Hadj El Anka, père fondateur du Chaâbi. Il se remémorait ses amis de l’époque qu’il n’avait pas vu depuis 50 ans. Émue par l'histoire de cet homme, Safinez s’est mise en quête de retrouver les musiciens qui partageaient avec lui cette passion, avant les événements douloureux qu'a connus l'Algérie et dont le terme fut son indépendance en 1962.

-

Module

Le Voyage de Sélim (Cinéma 16) Parti de son Algérie natale, Sélim, 27 ans, est accueilli à Châteauroux par un cousin. Il espère un emploi de bureau mais ne trouve qu'une place de manœuvre dans une fabrique de meubles à La Châtre. À la bibliothèque, il rencontre la fille d'un conseiller municipal... Mais cette idylle se heurte aux préjugés racistes des habitants.

-

Module

Vu du ciel

Vu du ciel - quand les hommes s'engagent pour la nature, l'Algérie vue du ciel

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Canon For Beginners

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

-

-

Newsletter

-

-

-

-

-

Module

-

Derniers articles

- Le cinéma en 2050 : quelles tendances pour l’avenir du septième art ?

- De l'idée au film final : Un guide étape par étape pour réaliser votre premier court-métrage

- Décortiquer l'Art de la Mise en Scène dans le Cinéma

- Film sur l’Émir Abdelkader L’arlésienne

- Guide du Débutant pour le Montage Vidéo : Créez des Films Captivants

-

Module

-

Module

-

-

-

Liens

-

-

Liens

-

Liens

-

Liens

-

Newsletter

-

Derniers articles

- Le cinéma en 2050 : quelles tendances pour l’avenir du septième art ?

- De l'idée au film final : Un guide étape par étape pour réaliser votre premier court-métrage

- Décortiquer l'Art de la Mise en Scène dans le Cinéma

- Film sur l’Émir Abdelkader L’arlésienne

- Guide du Débutant pour le Montage Vidéo : Créez des Films Captivants

- Les Effets Spéciaux à Petit Budget : Astuces pour Ajouter du Flair à vos Films sans Casser la Tirelire

- Les Secrets d'une Bonne Écriture de Scénario : Créer une Histoire qui Captive le Public

- Réseau des ciné-clubs algériens Installation d’un secrétariat national

- Les Meilleures Applications et Logiciels Gratuits pour les Cinéastes Amateurs : Simplifier le Processus de Création

- secret pour reussir un film amateur et etre classé premier au festival de cinema amateur

- "Les erreurs courantes à éviter : Conseils pour les cinéastes débutants"

- Avec la fin de grève des acteurs à Hollywood: Plusieurs tournages vont enfin reprendre

- Figure du «Masque et la plume» Le critique de cinéma Michel Ciment est mort

- FAIRPLAY DE CHLOE DOMONT Double scalpel

-

Liens partenaires

- Apprendre le cinéma

- Apprentissage

- CARTHAGE

- CASTING

- centre d'images

- Centre du cinéma francais

- Cinéma Tunisie

- Cinéma Tunisien

- cinematunisie

- Classic Cinema Online

- Comment depanner son PC soi-meme

- comparer avant d'acheter !!

- Conseils en stratégie audiovisuelle

- Critiques de films

- Découvrez les coulisses du cinéma

- Euromed Audiovisuel

- Expert en image !

- Films en Streaming

- films francais

- films gratuit

- financer des films ensemble.

- Guide photo pour débutants

- IGUIL ALI Mon Village

- Je Vois Mieux Sans Lunettes !

- la promotion de la diversité des expres

- Lakhdar Hamina

- Le Club Des Photographes

- Le photograph Richard Avedon

- Le photograph Mark Wallace

- le photographe AJATON

- Le photographe Joel Grimes

- Le photographe Jonathan Mannion

- le photographe Nadir Jama

- Le photographe Peter Hurley

- Le photographe Sarah cheng

- Le photographe Steve harrington

- Le photographe Zakarias

- le site référence du cinéma et des série

- les courts-metrages

- Les photographes celebres

- les series

- MARILYN MONROE

- Miliana histoire!

- milliers de projets à réaliser

- Ministere de la Culture

- Mon village

- Pour Enseignants

- projet !!

- Qu'attendez-Vous pour devenir un Génie

- regarder film streaming

- SCENARISTE !!!

- solutions et astuces

- sortir gratuit sur paris

- talents de demain

- Transfert des connaissances

- tunisieciné

- Vos Affiches gratuites

- vos livres

- Festival de film des Diablerets

- Festival FILMAR

- Festival du cinéma Africain

- Festival du film sur les droits humanitaires

- Cinéma pour l’Afrique

- Cinéma Voltaire - Ferney

- Ciné-Versoix

- Allociné

- Collectif Urgence Palestine Genève

- Culture et cinéma Vence

- Culture et cinéma Versailles

- Association "Université pour tous du Pays de Gex "

-

Liens

-

Derniers commentaires

- Eugene : I am now not certain where you are getting your...

- Trudy : This is a really good tip especially to those new to the...

- Elise : Have you ever thought about publishing an e-book or guest...

- Ramon : Your way of telling everything in this article is truly...

- Armando : My developer is trying to convince me to move to .net from...

-

Statistiques

Visiteurs depuis le 28/07/2013 : 358531

Connectés : 1

Record de connectés : 99 -

- Accueil

- Accueil

- Acteurs Algeriens

- Acteurs Algeriens - ABC des ACTEURS

- Acteurs Algeriens - GRAND NOMS

- Affiches de films

- Articles

- Articles

- Artiste du jour

- Cinema Algerien

- Cinema Algerien - Affiches coloniales

- Cinema Algerien - Affiches de films

- Cinema Algerien - Archives

- Cinema Algerien - Articles

- Cinema Algerien - Cinematheque

- Cinema Algerien - Filmographie et realisations

- Cinema Algerien - films par Theme

- Cinema Algerien - Histoire

- Cinema Algerien - Photos

- Cinema Algerien - Realisateurs

- Cinema Algerien - Salles de cinema

- Cinema Algerien - Utile

- Cinema Algerien - videos

- Cinema International

- Cinema International - acteurs

- Cinema International - Afrique

- Cinema International - Amerique

- Cinema International - Arabe

- Cinema International - Asie et oceanie

- Cinema International - CINEMA PAR ANNEE

- Cinema International - Egypt

- Cinema International - Europe

- Cinema International - France

- Cinema International - HISTOIRE le tresor

- Cinema International - Iran

- Cinema International - Maroc

- Cinema International - Realisateurs

- Cinema International - Tunisie

- Citations de réalisateurs

- Critique photos

- Critique/Commentaires

- DIAPO

- Extraits et Films complet

- Extraits et Films complet - Documentaires

- Extraits et Films complet - Le Film Berbere

- Faire du Cinema

- Faire du Cinema - Ateliers

- Faire du Cinema - cours de cinema en video

- Faire du Cinema - Cours gratuit

- Faire du Cinema - Dessins animes

- Faire du Cinema - enfants et enseignants

- Faire du Cinema - Etre Acteur

- Faire du Cinema - Histoire

- Faire du Cinema - interviews

- Faire du Cinema - La Photo

- Faire du Cinema - les fiches

- Faire du Cinema - liens

- Faire du Cinema - MATERIEL ET TEST

- Faire du Cinema - projets réalsés

- Faire du Cinema - Realisation

- Faire du Cinema - scenario

- Faire du Cinema - Source Photos

- Festivals

- Festivals - Afrique du Nord

- Festivals - Agenda

- Festivals - ARTICLES

- Festivals - CANNES

- Festivals - envoyer vos Films

- Festivals - Evenements

- Festivals - festival algerie

- Festivals - Festival photo

- Festivals - Festival photo et videos

- Festivals - Golden Globes

- Festivals - liens

- Festivals - nomination 2013

- Festivals - Oscars

- Festivals - scesar

- Films a voir !!!

- gratuit

- HISTOIRE

- Ils nous ont quité

- L'homme du jour

- Le Ciné Club

- Le cinema c'est la...

- le Cinema et son histoire

- LES CASTINGS

- Les Interviews

- Les Interviews - Archives

- Les Interviews - Entretiens

- Les Interviews - VIDEOS

- les meilleures blogs photos

- les meilleures sites de cinéma

- Les meilleures sites de videos

- Les photographes Algeriens

- Les photographes Allemand

- Les photographes Americain

- Les photographes Anglais

- Les photographes Belges

- Les photographes Canadiens

- Les photographes Francais

- Les photographes Italiens

- Les photographes Japonais

- Les photographes Marocains

- Les photographes Tcheques

- Les photographes Tunisiens

- Les photographes Turc

- Liens

- Liens - Cours de cinéma en ligne

- Liens - Ecoles de cinéma

- Liens - FILM EN STREAMING GRATUIT

- Liens - La Presse cinematographique

- Liens - LIVRES

- Liens - Musique

- Liens - photo

- Liens - Regardez "Maghreb+ tv", en direct, live

- Liens - Top Films

- Liens - tout LES LIENS sur le Cinéma

- Livres

- Mes Blogs

- Pensée

- Photo Algerie - Alger

- Photo Algerie - Blida

- Photo Algerie - Bordjbouarreridj

- Photo Algerie - Bougie

- Photo Algerie - Bouira

- Photo Algerie - Constantine

- Photo Algerie - Divers

- Photo Algerie - Enseignes

- Photo Algerie - Ghardaia

- Photo Algerie - Kabylie

- Photo Algerie - Oran

- Photo Algerie - Personages

- Photo Algerie - Setif

- Photo Algerie - Skikda

- Photo Algerie - Sud

- Photo Algerie - Tizi Ouzou

- Photo du Jour !

- Portrait

- sorties

- Technique du Cinema

- Telechargement

- Telechargement - Affiches

- Telechargement - cours

- Telechargement - documents

- Telechargement - films

- Telechargement - Livres gratuits

- Telechargement - logiciels

- Telechargement - magazines

- THEMES

- Top films 2013

- Top films 2014

- TOP Photos a voir absolument !!!

- undefined

- video du jour

- videos

- videos

- Magazines

- Photos

- Contact

-

Module

GUIDE DES DIX RESTAURANTS ROMANTIQUES À PARIS

la ville de l’ amour, regorge de joyaux gastronomiques qui sauront éveiller vos sens et ravir votre bienaimé(e). Que vous soyez en quête d’ une vue panoramique, d’ une expérience insolite ou simplement d’ un dîner intime, voici notre sélection des dix restaurants romantiques à Paris. Préparez-vous à un voyage culinaire inoubliable au cœur de la Ville Lumiere

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Forrest Gump (1994) vk.com/video-216573605_456239396

The history of the United States from the 1950s to the '70s unfolds from the perspective of an Alabama man with an IQ of 75, who yearns to be reunited with his childhood sweetheart.

-

Module

HARRY POTTER

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Astuces pour voyager

-

Module

-

Module

-

Magazine en Anglais

-

Module

-

Module

-

Cours de Photographie

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Pub

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

The Silent CHILD OSCAR WINNING SHORT FILM

Please turn on captions, as they are essential for the sign-language used throughout this film. A deaf 6-year-old girl named Libby lives in a world of silence until a caring social worker gives her the gift of communication. Ddeaflinks Staffordshire have been providing a vital service for the deaf and hard of hearing community in Staffordshire since 1868. Thank you for donating: https://www.justgiving.com/campaign/a... "Gorgeously shot and perfectly performed, the movie delivers an emotional wallop that many features six times its length never achieve” – The New York Times "Effortlessly heart-tugging" - Los Angeles Times "A rich script from first-time screenwriter Rachel Shenton” – IndieWire "It’s beautiful and it’s a real little movie. I loved it” – The Hollywood Reporter

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Film réalisé dans le cadre du projet « Ève n’a pas dit son dernier mot ». Projet réalisé avec le soutien financier de la Banque Populaire Côte d’Azur, de la DRAC PACA, du Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Geneviève Levy, député du Var.

-

Module

DEMAIN, ALGER ? Courts métrages 2013, Les courts métrages | Amin Sidi-Boumediène (Algérie) 2011, VOSTF, 20 mn. Alger, octobre 1988. Trois jeunes sont à la croisée des chemins : faut-il “aller à Alger”? ou faire comme un des leurs : préparer ses valises pour partir étudier en Europe ? Au travers de dialogues entre trois jeunes le film pose les doutes, les questionnements de la jeunesse algérienne de 1988 avant les manifestations. Des manifestations qui réclamaient des changements radicaux pour l’Algérie. Le spectateur assiste au “point de bascule” avant leur engagement. Un film sombre, qu’on peut difficilement ne pas mettre en lien avec révolutions arabes d’aujourd’hui.

-

Module

De Nadir Mohammedi & Rami Aloui Pays : Algérie Durée : 17 min Type : Courts métrages, Sélection 2021 Année de sortie : 2019 Synopsis : 2019 a vu le début des soulèvements contre Bouteflika en Algérie. Et c’est avec l’énergie d’un premier cri que ce film musical et les chansons qui le traversent a été réalisé. “Le premier cri d’une génération qu’on a trop souvent présentée comme “La génération sacrifiée”. Un premier cri spontané, inspiré d’une jeunesse qui veut se réapproprier sa citoyenneté, qui veut retrouver le goût de Vivre et l’envie d’Agir”, disent les réalisateurs. Un film à l’esprit très positif, insolent et intelligent. Le spectateur est heureux d’être complice.

-

Module

Le Secret des Scénaristes

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

New Boy — Oscar® Nominated Short Film

A young African boy with a haunting back story starts school in Ireland, and finds out quickly exactly what it means to be the new kid. Winner of Best Narrative Short at the 2008 Tribeca Film Festival and nominated for an Oscar.

-

Module

The English Teacher (2020) - AWARD WINNING Short Film | Drama

-

Module

-

Module

-

Smart Photography

-

Les Cinemas d'Alger

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Série de court-métrages filmés par Alexandre Promio pour le compte des frères Lumière

-

Série de films tournés en Algerie

Série de films tournés en Algerie

-

Module

-

Module

Casbah est un film américain réalisé par John Berry, sorti en 1948. Il s'agit d'un remake du film Pépé le Moko, de Julien Duvivier.

-

Module

Stan, du haut de ses 25 ans, décide de mettre fin à ses activités illégales afin de se rapprocher de ses proches. Malgré son envie de bien faire, de devenir un homme nouveau tout ne se passe pas comme prévu.

Sceptre est un court-métrage tourné à Paris et en banlieue parisienne. Le film a été primé aux États-Unis (1 à Los Angeles et 3 en Floride), Italie (Rome et Florence), Inde (Calcutta) et a reçu 7 sélections officielle à Toulouse, en Inde, New-York, Londres, Rome et en Afrique.

-

La Méthode du Comedien

-

Module

-

Module

-

NIKON ,Le Guide...

-

Empire

-

Film

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Nouveau concept aujourd'hui où on aborde diverses techniques liées au cinéma ! Aujourd'hui les Supports de Captation : la pellicule et le numérique !

-

Module

Raconter une histoire ne s'improvise pas. La narration est un artisanat qui, avant de pouvoir prétendre à l'art, exige le respect de règles que John Truby a rassemblées dans cette Anatomie du scénario.

Sa méthode unique nous fait entrer dans les secrets de fabrication de ce qui constitue la condition première de la réussite d'un film : une bonne histoire, et nous guide pas à pas dans la construction des personnages, de l'intrigue, de l'univers du récit, des dialogues, en détaillant les vingt-deux étapes incontournables dans l'écriture d'un bon scénario.

Dans cette nouvelle édition, augmentée de questions/réponses tirées de ses master class avec ses étudiants français, et toujours plus tournée vers la pratique, vous apprendrez comment résoudre les problèmes spécifiques du scénariste, qu'il écrive pour le cinéma ou la télé, à partir d'exemples analysés en profondeur, allant des plus classiques (Casablanca, La Vie est belle, Le Parrain) aux plus récents (Un prophète, L'Arnacœur, Breaking Bad ou Star Wars). -

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

free download

-

Module

-

Module

The Gunfighter (meilleur court-métrage de tous les temps)

Dans la tradition des westerns classiques, un narrateur raconte l'histoire d'un bandit solitaire qui entre dans un saloon. Cependant, les personnes présentes dans ce saloon peuvent entendre le narrateur et ce dernier est peut-être un peu assoiffé de sang.

-

Module

A girl who lives a very ordinary life one day finds a mysterious note with an invitation to go on an adventure. She goes on a treasure hunt where she finds clues that lead her to different places, unraveling a mystery that turns out different than expected.

-

Module

-

Module

-

Module

Fujifilm X-T30 II | FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Kit Argent

- Capteur X-Trans CMOS 4 26,1 mégapixels

- Processeur X 4

- Viseur électronique de 2,36 millions de pixels

- Écran tactile pliable de 7,6 cm (3") avec 1,62 million de pixels

- AF avec reconnaissance faciale et yeux

- Mode rafale jusqu'à 30 images par seconde

- 18 modes de simulation de films

- Enregistrement vidéo professionnel en 4K/30p (avec logo F)

- Connectivité Wi-Fi et commande à distance via smartphone

- Technologie Bluetooth économe en énergie

-

Module

-

Module

-

Module

Les professionnels du cinéma et des séries discutent de leur rapport au scénario et aux scénaristes.

https://podmust.com/podcast/et-le-scenario/

https://podmust.com/podcast/et-le-scenario/ -

Module

Parmi les nombreux essais et manuels d'écriture, L'Anatomie du scénario est une référence incontournable pour les scénaristes débutants et confirmés. John Truby entend mettre fin au dogme de la structure en trois actes qu'il juge artificielle. Il préconise les intrigues à multiples facettes, les réseaux de personnages et le mélange des genres. Il invite à tordre les règles qui régissent l'écriture de scénarios afin d'écrire des histoires originales qui doivent être abordées comme des organismes vivants, aussi changeants et complexes que ceux qui les imaginent. Les préceptes développés dans ce livre complètent plus qu'ils ne concurrencent les ouvrages d'autres théoriciens de la dramaturgie. Ils exposent les bases d'une formation continue aussi populaire en France qu'aux Etats-Unis où elle a été mise en place il y a trente ans. Cette Anatomie du scénario est issue d'un long travail d'analyse de centaines de films, de pièces de théâtre, de nouvelles et de romans, allant d'Ulysse de Joyce à La Guerre des étoiles en passant par Tootsie. Concret, pratique sans être simpliste, cet ouvrage s'impose comme la bible du scénariste. John Truby a travaillé comme consultant en scénario pour les plus importants studios et producteurs américains : Disney, Fox, HBO, Sony Pictures... En Europe, il est sollicité par la BBC et la RAI.

-

Liens

-

Module

L'angle de prise de vue est défini par l'emplacement et l'orientation de la caméra par rapport au sujet qu'elle filme.

-

Module

-

Module

L'ART des TRANSITIONS au CINEMA

Découvre dans cette vidéo L'ART des TRANSITIONS au CINEMA

-

Module

LES INTRODUCTIONS AU CINÉMA

Dans cette vidéo sur la grammaire du cinéma, je te parle des INTRODUCTIONS AU CINÉMA.

-

Module

Spider-Man : No Way Home

Spider-Man : No Way Home, dernier épisode en date des aventures de l'homme-araignée, a repris la tête du box-office nord-américain en engrangeant encore 14,1 millions de dollars sur le week-end, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par Exhibitor Relations, cabinet spécialisé dans l'industrie cinématographique.

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Guide idéal pour les jeunes qui désirent entreprendre la carrière d'assistant réalisateur, ce manuel ne se limite pas seulement à clarifier les aspects techniques du métier, il en exemplifie aussi amplement les notions de base, et rapporte les témoignages et les opinions de quelques-uns des assistants réalisateurs les plus connus, et des réalisateurs les plus célèbres au monde. C'est aussi un ouvrage didactique à l'usage des jeunes qui souhaitent effectuer le grand saut : passer à la réalisation. Toute la deuxième partie du livre est en effet consacrée à ce sujet délicat. L'auteur s'attarde sur les points les plus sensibles (comme par exemple, la rencontre avec le producteur, le choix et la validité de l'idée de départ, la sélection des acteurs, etc.), et réserve une attention toute particulière aux aspects psychologiques et aux risques auxquels il faut faire face, en sautant un pas aussi stimulant qu'accaparant.

-

Module

Interrogé par une voix anonyme Monsieur Rachid, bibliothécaire révolté par sa récente mutation dans une petite bibliothèque, raconte (évoque) la journée et la nuit qui précédèrent la mort tragique d’un de ses collègues. A travers cette longue rétrospective se révèle l’univers intérieur d’un petit fonctionnaire désabusé. Un univers où dominent la rancœur et l’amertume. Réflexions d’un honnête homme, sur le travail, les gens, la famille, le passé… Portrait détaillé d’un personnage banal… Monsieur Rachid, l’homme qui regardait les fenêtres, ne trouve d’issue que dans la folie et la violence.

-

Module

Adam

accepter une femme qu’on pense de mauvaise vie. Une veuve, Abla (jouée par Lubna Azabal) se montre méfiante et peu enclin à lui fournir un toit et un travail

-

Module

Je suis à Vous Tout de Suite

Hanna est une jeune femme de 30 ans séduisante et gentille, trop gentille. Elle ne sait dire non à personne tout comme son père Omar « épicier social » ou sa mère Simone « psy à domicile ». Son frère, quant à lui, est focalisé sur sa religion et ses racines algériennes. Ils ne s'entendent plus du tout jusqu'au moment où un événement va les pousser à se retrouver.

-

Module

The Winds of the Aures /Rih al awras/فيلم ريح الاوراس1966 a story about the suffering of a mother (Kalthoum) from the Auras region whose husband died after aerial bombardment of the house by the French army during colonial days also the capture of her son. The mother did not give up for the search of her son despite the difficulties and obstacles, and she went from one prison to another just to see her son one more time. • ريح الأوراس فيلم جزائري للمخرج:محمد الأخضر حمينة، أول عرض له كان سنة 1966. • يعد الفيلم من الكلاسيكيات السينما الجزائرية، ويتناول معناة الشعب الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي حرب التحرير الجزائرية.

-

Module

-

Module

-

Module

L'enfant du Sahara Alors qu'il est en classe au lycée, un adolescent français d'origine marocaine perd ses parents dans un accident de voiture. Quelques jours plus tard, les services sociaux lui apprennent qu'il a été adopté et que ses parents naturels sont sa tante et son oncle qui vivent dans un village aux portes du Sahara, dans le sud du Maroc. Il décide d'aller les rejoindre...

-

Module

Les Kaïra

Mousten, Abdelkrim et Momo sont trois potes d'enfance qui ont toujours vécu dans leur cité de Melun. Désespérément célibataires, ils passent leurs journées à laisser s'écouler leurs vies jusqu'au jour où ils découvrent une annonce pour devenir une star du X. La quête de ce qui leur semble être le meilleur métier du monde va se transformer en un parcours initiatique.

-

Module

Le match France - Algérie vient chambouler le train-train de Brahim et Mouloud. Cet évènement va diviser les deux amis : Brahim revendique son identité algérienne, Mouloud fustige son refus de la France, pays qui les a vu grandir. Mais 4 à 1 c'est trop ! Brahim envahit le stade. Au sortir de ses tribulations avec la justice, l'heure est grave. Comment payer les 100 000 Fr. d'amende ?

-

Module

LA VALISE OU LE CERCUEIL

La Valise ou le Cercueil est un documentaire français de Charly Cassan et Marie Havenel, sorti en 2011, qui évoque de manière approfondie, à l'aide d'images d'archives et de témoignages, le départ rapide et massif de 600.000 Pieds-Noirs d'Algérie1 peu de temps après la signature des accords d'Évian en mars 19622,3, du point de vue des rapatriés4. Le titre est une référence directe au slogan « la valise ou le cercueil » qui se trouve déjà dans des tracts du Parti du peuple algérien diffusés dans des boîtes aux lettres à Constantine au printemps 19465,6. Ce slogan est par la suite repris par certains nationalistes algériens à l'encontre de la population des Pieds-noirs durant la guerre d'Algérie. Le film offre une autre lecture de l'histoire de la Guerre d'Algérie. De nombreuses interviews réalisées en Algérie, en France et à l'étranger donnent la parole aux victimes et témoins de cette période7. Des associations de rapatriés ont dénoncé la « censure » frappant ce documentaire dont la diffusion sur Arte ne fut pas retenue

-

Module

Extrait de la série Ness Mlah City Chapitre Un mari pour ma fille, écrit et joué par Karim Belhadj. Karim, humoriste, comédien, spectacle one-man-show.

-

Module

Supplice Réalisé par : Zrougui Noureddine

supplice Réalisé par : Zrougui Noureddine Avec : Abdelmalek Qadawi, Hamza Faghouli l'histoire : Une histoire inspirée de la réalité. Ce film tragique social, réalisé et écrit par les frères Zerrougui Abdel Halim et Noureddine, et produit dans le cadre de la manifestation « Algérie Capitale de la Culture Arabe 2007 », traitait d'une véritable histoire de « souffrance » inspirée de la réalité pour une famille de Tiaret causé par le « terrorisme aveugle ». Les faits de cette tragédie, qui a remporté le premier prix du festival "Panorama du cinéma algérien" dans la capitale pendant deux heures, tournent autour d'un jeune joueur de oud et assidu dans ses études, dont la vie s'est soudainement transformée en "cauchemar dévastateur" après un groupe terroriste l'a tué.

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Le mariage de Moussa, film de Mefti Tayeb 1980 Moussa, jeune émigré algérien, revint au pays avec l'espoir que ce sera un retours définitif.Mais considéré comme un étranger dans son propre pays, la réinsertion s'avère difficile. Il est sur le point de repartir en France lorsqu'il est retenu pour faire son service militaire. Il en est au fond ravi d'autant plus que secrètement, il aime sa cousine Nacira.

-

Module

La Dernière Image

Peu avant la Seconde Guerre mondiale, dans un village algérien, une institutrice fraîchement arrivée de la métropole, mademoiselle Claire Boyer, faire naître les passions. Prenant le parti des Algériens, elle révulse les colons. Un de ses jeunes élèves, Mouloud, tombe amoureux d'elle

-

Module

-

Module

-

Module

-

Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988

-

Module

-

Module

Voyage à Alger est un film réalisé par Abdelkrim Bahloul avec Samia Meziane. Synopsis : L'histoire vraie d'une veuve de martyr qui a été expropriée de sa maison par un des chefs de sa ville ...

-

Module

-

Module

-

Movie Maker magazine!

-

Module

-

Acting Secrets eBook

-

Module

-

-

Un festival de cinéma au Minnesota (Usa) célèbre le cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie... | Via @emouaten http://t.co/Aphfsv2Cxp

— eMouaten (@emouaten) 21 Février 2013 -

-

Unstable Photos from Görkem Tekdal on Vimeo.

-

Last Photo - New York from Ivan Cash on Vimeo.

-

Liens

-

Meet PhotoPills from PhotoPills on Vimeo.

-

traducteur

Photo Look Transfer from PWC on Vimeo.

-

compteur

-

Moteur de recherche

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

Learn English with out Grammar -

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Liens

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Module

-

Partager

-

Liens

-

Module

-

Liens

-

-

-

-

Anglais gratuit

http://justpractice.online/

-

-

-

Module

-

-

...

-

Module

![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot