-

Archives

Rencontre avec Abdelkrim Bahloul, cinéaste franco-algérien

“L’Etat doit aider à construire des salles, les donner aux partenaires privés et leur imposer de passer les films africains…”

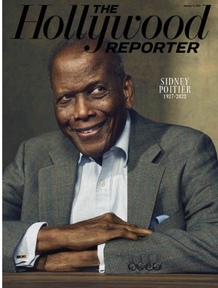

Pendant la dixième édition du Festival du film francophone de Kalamazoo, Michigan, en mars 2011, Abdelkrim Bahloul nous a accordé une interview exclusive. Dans cet entretien qui a eu lieu le dimanche 20 mars 2011, il parle de son film Voyage à Alger, de la situation politique en Algérie, des problèmes du cinéma africain, de l’importance de la production intellectuelle, de la vingt-deuxième édition du Fespaco et également de l’avenir du documentaire en Afrique. Cet entretien vient d’être publié dans le numéro de printemps 2012 de la revue Celaan, spécialisée dans la critique des littératures et cinémas du Maghreb.

Anoumou Amekudji : Vous êtes au Michigan pour la promotion du film Voyage à Alger. Pourquoi faire un film sur la guerre d’indépendance en Algérie, cinquante ans après sa fin officielle?

Abdelkrim Bahloul : Très bonne question. C’est-à-dire pourquoi sommes-nous tenus de parler du passé alors qu’on pouvait faire des films sur le présent qui lui-même est riche d’actions et de sujets de films. Déjà c’est un moyen commode de parler du présent en se référant au passé. Si on fait un film sur l’époque actuelle directement, on risque de se heurter à des problèmes de censure, même si on dit qu’il n’y a pas de censure. En Algérie par exemple, il y a une loi qui interdit de parler des problèmes liés à la guerre civile entre les partisans du pouvoir et ceux du pouvoir islamiste. En Algérie, il y a eu une guerre civile de 1990 à 2000. Le président Bouteflika a initié une loi qui s’appelle la loi de la concorde civile et cette loi stipule dans ses arrêtés qu’il est interdit de parler de l’époque de la guerre entre les Algériens, dans les films et les romans. Il faudrait rappeler qu’en Algérie entre 1990 et 2000, les Islamistes ont failli prendre le pouvoir et l’armée s’est opposée à eux. Après, il y a eu une guerre civile qui a fait au moins 250 à 300.000 morts. Tous les créateurs ont envie d’élucider la part de mystère de cette période, de passer par-délà l’horreur et d’essayer de comprendre pour que les morceaux éclatés puissent se recoller, et que l’Algérie puisse repartir ensemble. Sinon il y aura toujours une division cachée, hypocrite à l’intérieur des têtes des gens. Pour moi, on ne peut pas imposer le pardon par la force. Mon film Voyage à Alger parle de la transition entre le colonialisme et l’après-indépendance. Le film montre que dès le début, il y a certains Algériens qui essayaient de spolier les autres de leurs biens. On constate qu’il y avait la corruption, l’oppression du peuple par les gens qui gouvernent. Cette oppression est ressentie cinquante ans plus tard. C’est-à-dire qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Donc on peut parler du passé pour éclairer le présent. En ce qui concerne Voyage à Alger, c’est une histoire personnelle. J’avais envie de rendre hommage à ma mère. Les désirs d’inspiration d’un cinéaste ou d’un créateur sont multiples. Il n’y a pas une seule réponse à la question, elles sont multiples. Je me suis dit dès le départ que ce film va parler de ma mère, va parler des combattants après la guerre d’indépendance algérienne, de mon père, de la place de la femme qui a été renvoyée dans ses foyers alors qu’elle a combattu le colonialisme français au moment où il y avait la guerre. Après on a essayé de la renvoyer à la maison, de lui faire remettre le voile. On a créé un code de la famille qui la garde à la maison, qui ne lui donne pas une grande place dans la société. Je me suis dit qu’il y a ce problème de la concorde civile où il est interdit de parler de la guerre entre les islamistes et les non-islamistes. On ne peut pas en parler. Mais cette volonté du président Bouteflika qui veut que cela s’arrête, existe aussi dans mon film. Cela est vrai parce qu’à la fin, il y a quelqu’un qui doit être tué parce qu’il est censé avoir fait du mal à des orphelins de guerre, l’enfant et l’oncle demandent qu’il soit pardonné, donc c’est une façon personnelle de parler de la concorde civile, en disant comment elle aurait pu avoir lieu, c’est-à-dire à travers un débat. Ce n’est pas autoritairement, le président de la république qui doit imposer la façon de procéder, en disant que celui qui en parle ira en prison. Si on comprend bien les autorités, un assassin peut être en liberté, par contre un écrivain qui écrit un livre sur cette période, on va le mettre en prison. En montrant que l’oppression n’a pas changé, qu’elle existe toujours, le film peut participer au désir de ras-le-bol qui veut que cela change maintenant. On a pu être libre, mais l’oppression est revenue. Aujourd’hui, il y a des mouvements de libération en Tunisie, en Egypte, en Libye et autres, mais dès que ce sera calme, le capital va essayer de reprendre le pouvoir, les gens qui ont besoin de gagner beaucoup d’argent, les affaires vont reprendre le dessus. Ils vont redemander aux gens de revenir à leur pauvreté ancienne et de ne pas participer à la vie politique. Ils vont essayer d’empêcher l’instauration effective de la démocratie. La démocratie est un régime de liberté où tout citoyen est responsable. Pour qu’on puisse accéder à la liberté politique, il faut être éclairé, il faut avoir un certain niveau de compréhension de la société et savoir que les qualités de citoyen imposent une espèce de combat contre le pouvoir. Tous les quatre ou cinq ans, on change de gouvernement pour que les citoyens ne soient pas subjugués par un gouvernement qui est resté tout le temps en place.

Abdelkrim BAHLOUL et Anoumou AMEKUDJI

Vous évoquiez le fait que le film est né d’une histoire personnelle. Après avoir fait finalement ce film, est-ce que cela vous a apporté une sorte de satisfaction, de guérison par rapport à un passé sur le plan personnel?

En faisant le film, je pensais que c’était juste un sujet de film, que j’allais faire un film comme les autres. Nous avons tourné sur les lieux mêmes de l’action, c’est-à-dire l’endroit où se sont passés les événements entre 1959 et 1962. Quand les membres de la famille ont compris que j’étais en train de faire un film sur ma mère, sur mon père, ils étaient très fiers. La ville de Saïda en Algérie, (ville dans laquelle le film a été tourné), est complètement abandonnée par le pouvoir politique. Elle est loin d’Alger, elle est réellement comme dans le film. Quand l’économie se régénère et se lance, les populations de Saïda n’y ont pas accès. Elles ne sont pas bien représentées au niveau du pouvoir. Même si elles ont un député à l’assemblée nationale, ou un sénateur, là-bas, sans vexer personne, les députés et les sénateurs n’ont que l’apparence d’un député ou d’un sénateur. Le pouvoir leur dit de toute façon ce qu’il faut voter. Donc du coup, ils ne peuvent pas défendre leurs communes et régions d’origine. La ville de Saïda est dévastée par la misère, par la poussière. En plus, quand il y a eu la guerre civile, les membres du Groupe islamique armé (GIA) se réfugiaient dans la campagne et allaient manger chez l’habitant, et quand les militaires arrivaient pour les rechercher, ils torturaient les paysans sous pretexte qu’ils sont avec le GIA. Pour les militaires, le fait que les paysans soient encore vivants, montre qu’ils sont avec les membres du GIA, qu’ils les ont au moins nourris ou logés. Sinon, ils les auraient tués. Quand on loge le GIA et on l’aide, l’armée vient vous embêter, et quand on refuse de loger le GIA, ses membres aussi vous égorgent. Dans cette situation, les gens ont alors fui les campagnes pour les villes. Ce genre de choses s’est passé dans beaucoup d’autres pays d’Afrique. Ce qui fait que la ville qui avait 80.000 habitants, devient une ville de 250.000 habitants. Cela crée une misère effroyable. Il n’y a pas d’eau. Et donc le fait qu’il y ait eu un film fait sur la ville de Saïda, fait que forcément on en parle dans les journaux. Quand le film est passé au dernier Fespaco (mars 2011), j’ai reçu des douzaines de messages, d’appels téléphoniques des gens de Saïda, pour me dire qu’ils sont fiers, très contents, que mon film, que “notre” film soit allé au Fespaco. Il y a donc cette espèce de fierté, que quelqu’un du pays a fait un film, qui a été reconnu sur le plan international. Et en même temps, quand je vois les réactions du public (ici à Kalamazoo) qui parle de la mère dans le film, en disant qu’elle est extraordinaire et formidable, avant de comprendre finalement que c’est l’histoire de ma mère, je suis content parce que je me suis dit que j’ai redonné une espèce de vie à ma mère après sa mort. Cette actrice formidable qu’est Samia Meziane, l’a bien incarnée. Le fait que la figure de ma mère existe dans un film, est effectivement une satisfaction extraordinaire parce que cela permet de faire le deuil. A 29 ans, notre mère était veuve avec six enfants. Comme elle nous avait élevés toute seule, c’était notre héroïne, et la perdre fait que nous n’arrivons pas à survivre moralement, psychologiquement à sa mort. C’est comme si je me suis donné à moi-même une justification. C’est comme si je lui devais quelque chose. Par conséquent, le fait de faire un film sur elle est ma façon de la garder en vie.

Est-ce que la femme algérienne est vraiment la femme battante que vous avez essayé de décrire, à travers le personnage principal dans le film?

Concernant la femme, la réponse est générique. Quand les hommes se soulèvent pour réclamer leurs droits, cela entraîne une manifestation, une guerre, mais quand les femmes prennent part à la lutte, c’est qu’il y a péril dans la demeure. C’est à ce moment-là que les choses deviennent sérieuses. Quand on prend l’exemple de la révolution égyptienne de ces derniers mois, je ne voyais que des hommes. C’est pareil en Tunisie et en Libye. Ce sont des révolutions qui vont peut-être marcher, mais elles ne sont pas essentielles parce que les femmes n’y ont pas activement pris part. S’il y a des femmes dans une manifestation, cela veut dire que c’est fini. C’est terminé, c’est irréversible, parce que la femme est la matrice de la vie. C’est elle qui va continuer à donner la vie. Si elle se met en péril, c’est sûr que la révolution va marcher et que le peuple ne va jamais arrêter de se battre. Par exemple, quand les Berbères ont essayé de réclamer leur langue et leur liberté sociale et politique, la sortie des femmes a été décisive. Le mouvement est devenu une réalité grâce aux femmes. Les autorités ont été obligées de leur attribuer une fréquence de radio en langue berbère, des émissions en berbère et d’accepter que leur langue soit enseignée à l’école.

Concernant le film Voyage à Alger, comment a-t-il été reçu par les public français et algérien?

Il y a eu une seule projection du film en Algérie, au festival d’Oran. Un problème technique s’est produit lors de la projection. Le film était fait en 100 dolby stéréo SRD. C’est une bonne technique de nos jours. En Algérie, ils avaient transformé le cinéma en salle de fêtes, ce qui fait qu’ils avaient enlevé le SRD pour mettre des baffles un peu partout, afin que les gens puissent danser. Ce qui fait que quand nous sommes venus pour faire l’ouverture du festival, le son ne marchait pas. Personne n’a réussi à régler le problème. Dans toute l’Algérie, il n’y a pas un seul technicien dolby SRD. Le film était présenté pendant le festival international de films arabes, mais les organisateurs n’avaient pas fait venir de techniciens pour organiser la projection. Le son était épouvantable et on n’entendait rien du tout. Mais il y a des moments où les gens pouvaient quand même comprendre. Par exemple, à la fin du film, quand le jeune héros Boubekeur dit à l’enfant, “tu ne peux pas être triste d’avoir perdu ton père”, et que sa mère n’est pas une mère comme les autres, et qu’elle vaut des milliers d’hommes, il y a eu un silence dans la salle. Puisque je suis algérien, j’ai compris que les hommes s’étaient sentis offensés. Dire au petit garçon à la fin du film, que sa mère vaut des milliers d’hommes, était considéré par les hommes comme une insulte à leur masculinité. J’ai senti que les hommes n’étaient pas contents. Par contre, quand la projection a eu lieu à Paris, le public était diversifié. Les Algériens étaient en minorité. Sur 300 personnes, il y avait peut-être une trentaine d’Algériens. Quand le public français s’est mis à applaudir, les Algériens voulaient montrer qu’ils étaient aussi là. Ils se sont mis à scander “vive l’Algérie”. Et les femmes se sont mises à faire des youyous pour exprimer leur contentement. Le petit hiatus négatif qui s’est produit à Oran, quand les gens se sont sentis offensés, n’a pas existé à Paris, parce que les Algériens de France ont coupé d’une certaine façon avec le machisme, ce côté “l’homme domine la femme et la femme doit être au foyer”. C’est une attitude qui nous retarde le plus, nous peuples arabes et qui nous retardera encore pendant des dizaines et dizaines d’années si on n’y remédie pas.

Dans le film Le Soleil assassiné, à travers le personnage de Jean Sénac, vous abordez aussi la période postindépendance en Algérie et les abus de la police politique. Pourquoi ce thème revient-il souvent dans votre travail de cinéaste?

Nos pays du Maghreb sont gérés par des gens inconnus. En Algérie, ce sont des généraux, mais qui se sont bien installés dans la vie économique et possèdent de grandes sociétés. Le pays leur appartient. Le rôle qu’ils assignent à la police politique est de faire de l’espionnage ou du contre-espionnage, dans le but de surveiller le territoire national et les intérêts de la nation algérienne, et d’empêcher que d’autres pays ne puissent pas magouiller pour récupérer le pétrole algérien. J’ai l’impression que la police politique se met un peu au service de ces généraux et mafieux qui dirigent le pays. Elle les défend plutôt que de défendre le territoire national. C’est une espèce de perversion qui fait qu’on n’est jamais libre, on est constamment surveillé. On a beau être citoyen algérien, on est surveillé comme si on était un traître à l’Algérie, alors qu’on n’est pas un traître à notre pays, mais plutôt à ceux qui nous gouvernent et nous gouvernent mal. Et quand on a envie de dire qu’il n’y a pas de démocratie, on nous répond qu’on est des pro-Français, pro-Américains, pro-Israéliens. Et on se fait attraper, torturer, frapper, peut-être même pire. Tant qu’il y a cette espèce de police parallèle, sournoise et politique, on ne peut pas être un peuple libre. Bien sûr, cela existe dans tous les pays. Mais ailleurs, la justice en tant que pouvoir peut s’opposer à ces gens. Si on est en France et quelqu’un me fait du mal, je vais en justice, je le démolis. A moins que ce soit un grand secret d’Etat, jamais on ne laissera quelqu’un d’un service secret français m’opprimer en tant que citoyen français. En Algérie, dans les pays arabes et pays du Sud, l’injustice existe toujours. Tant qu’elle va perdurer, on ne pourra pas accéder à la justice. Dans une démocratie, le pouvoir de la justice doit être indépendant, la justice doit pouvoir appliquer la loi. N’importe quel citoyen doit pouvoir réclamer ses droits. Tant qu’il n’y a pas cet environnement juridique dans nos pays, on ne peut pas parler de pays. C’est comme une table, au lieu d’avoir quatre pieds, elle en a que trois. Ca tombe et ça se casse la gueule.

Si on se fonde exclusivement sur Le Soleil assassiné et le Voyage à Alger, peut-on dire que vous faites du cinéma d’engagement?

J’ai fait des films que je me sentais dans l’obligation de faire. Je ne suis pas un cinéaste engagé mais je me sens obligé de faire des films utiles à certains moments, parce que je me dis que si je ne les fais pas, personne ne va en parler. Donc il faut que je les fasse. Je sais que cela ne va pas marcher, je sais que je ne vais pas avoir de grands acteurs français dans mes films, je sais que ce seront des films difficiles à faire. Mais je prends la décision de les faire, même s’ils sont ratés, ou ne sont pas bien. Même s’ils sortent dans une salle et qu’ils font le tour de de petits festivals, en tant que cinéaste, j’aurai au moins le mérite d’avoir abordé le problème et de parler au nom du peuple qui n’a pas accès à la parole. Oui mon cinéma est engagé. Absolument.

Vous revenez de la vingt-deuxième édition du Fespaco à Ouagadougou, où il y a eu des discussions sur la qualité et la distribution des films africains. Etes-vous satisfait des films qui y ont été présentés?

Moi je trouve que tous les cinéastes africains qui réussissent à faire un long-métrage d’une heure et demi, sont des héros. Donc quand je vois un film africain, je suis fier pour celui qui l’a fait, et pour les artistes et techniciens qui ont travaillé là-dessus. Je sais combien il est difficile de faire un film. Je sais que vu les moyens dont nous disposons en Afrique, si on réussit à faire un film, c’est un exploit. Par conséquent, je suis content qu’il y ait des films. Je trouve plutôt qu’il n’y en a pas assez. Il faut une volonté politique, pour qu’il y en ait beaucoup. Au niveau de l’Afrique, il faudrait une porosité plus grande entre nos pays, pour que nos films puissent circuler. Il faudrait mettre en place quelque chose qui soit extérieur à la circulation de films façon Hollywood. En fait, il faut inventer une autre façon de faire circuler nos films. En se faisant peut-être aider par tous les Etats en même temps. L’organisation de l’Union africaine peut s’en charger éventuellement. De toute façon, nos films doivent circuler. Par exemple, il faudrait qu’il y ait un film du Burkina qui fasse le tour de l’Algérie et vice versa. Néanmoins, il faut que ce soit organisé si possible sous forme de concours. Un film africain choisi peut faire le tour de tous les pays du continent. Il serait aussi bien que les films sélectionnés pour le Fespaco, passent après régulièrement dans tous les pays. Je ne crois pas que ce soit difficile de réaliser de telles choses.

Et quel va être le rôle de l’Etat pour que le cinéma africain soit mieux regardé sur le continent?

Le rôle de l’Etat est d’aider à construire des salles, de les donner aux partenaires privés, de leur imposer de passer les films africains et de leur donner la possibilité d’être propriétaires des salles après un certain nombre d’années d’exploitation. Je pense que cela pourra être possible, avec la mise en place de lois sur les films occidentaux qui sont diffusés sur le continent africain. C’est-à-dire que dans les salles de cinéma, on donnera le choix au public de voir des films américains, francais, africains et des films du pays africain en question. Prenons l’exemple du film Avatar de James Cameron. Les recettes générées par la projection de ce film pourraient servir en partie à rénover ou construire de nouvelles salles, et à aider la production du cinéma africain dans son ensemble. Ce qui se passe en France, peut servir d’exemple. Puisque les Français veulent défendre leur langue, ils ont instauré des lois. Ils ont fait sortir le cinéma du domaine commercial. Il est considéré comme de la culture. L’Etat français a le pouvoir d’aider son cinéma à ne pas disparaître. Par exemple, quand les films américains arrivent en France, ils sont taxés. Les autorités prennent 16% du prix du billet et les reversent au Centre national du cinéma, qui à son tour les reversent aux distributeurs, exploitants et réalisateurs, par l’intermédiaire de l’avance sur recettes. Et cela, personne ne peut nous empêcher de le faire aussi en Afrique. Le public ira voir un film de James Cameron, une comédie anglaise, ou chinoise, et aura sous les yeux des films africains, ou de son propre pays. Je crois qu’il faut créer le vedettariat. Si on considère le Sénégal, il y a dans ce pays des jeunes filles et garçons qui sont beaux, qui pourraient être des stars. Les gens iraient les voir. Au lieu d’avoir Avatar 3, ils iraient voir la dernière comédie sénégalaise. Ils vont par conséquent préférer le comique de leur pays à celui d’un autre pays. C’est sûr et certain. En Algérie, si on fait un film avec de grands comiques algériens, les salles de cinéma seront pleines et les gens n’iront pas voir des films américains. Par contre, il faut que le public ait le choix. Nous sommes obligés d’être dans la mondialisation, tout en préservant nos spécificités. Il faut que cela soit écrit noir sur blanc. C’est un combat mondial, la culture, l’art, la littérature, le cinéma, ne peuvent pas faire partie du commerce. Ce ne sont pas des objets comme les autres. Un film n’est pas une marchandise. Ma pensée n’est pas une marchandise. Mon amour et ma fraternité avec les gens, ne le sont pas non plus. Et même la marchandise, un jour ou l’autre, il faudra remettre en question son prix.

On a l’impression que le cinéma africain tend de plus en plus vers le documentaire. En tant que cinéaste, comment expliquez-vous ce phénomène?

Au dernier Fespaco, j’ai vu Paris mon paradis, un film extraordinaire fait par la cinéaste burkinabè, Eléonore Yaméogo. Le film était fait sur les gens qui pensaient qu’ils devaient absolument aller s’installer en France. Dans le documentaire, on voyait des gens qui pendant dix ans, ont dormi dans la rue. Pendant ces années, ils vivaient des galères abominables. Ce n’est pas le cas d’une minorité. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas. Que ce soit des Africains du sud du Sahara, du Maghreb, ou des Pakistanais. La cinéaste burkinabè a montré une jeune femme, qui au bout d’une dizaine d’années, avait envie de voir sa mère et sa famille. Donc pour revenir, elle avait tout acheté à crédit, afin de pouvoir leur ramener des cadeaux. A son arrivée au Burkina, les parents étaient contents de la voir, mais quand elle découvre leur état de pauvreté, elle s’est demandée pourquoi elle est revenue. Maintenant qu’elle est là, elle se dit qu’elle aurait dû envoyer à sa famille, le prix du voyage, le prix des cadeaux, pour qu’ils puissent manger. La salle était remplie de gens qui pleuraient, l’émotion était très grande, parce que la cinéaste fait voir sa mère, qu’elle retrouve dix ans plus tard. Pour que la fiction puisse rendre compte de tout cela, il faut mille fois plus d’argent et des vedettes, alors que Yaméogo a reussi à saisir l’humanité, l’affection et l’émotion extraordinaires. Ce faisant, elle est également parvenue à dénoncer ce mirage de l’immigration sauvage, de façon exemplaire, et avec très peu d’argent. Disons que si la fiction est pour les riches, le documentaire peut nous permettre de contrecarrer cela. Le documentaire est plus présent dans les pays africains et du sud, parce que c’est un espace qui reste inoccupé par la cinématographie américaine, occidentale. Les gens en ont marre de regarder certaines fictions qui racontent toujours la même chose, avec les mêmes acteurs, les mêmes variantes. Parfois, la fiction est un peu mensongère. J’ai vu beaucoup de films de Hollywood qui parlent des Arabes, ou de ce qui s’est passé pendant la guerre d’Irak. C’est épouvantablement mensonger au sens politique réel. La fiction n’est pas crédible. Le documentaire garde cette crédibilité. On ne peut pas trahir les gens qu’on interviewe.

L’avenir du cinéma africain passe par le documentaire?

En tout cas, une partie du cinéma africain. C’est une bonne école pour arriver à la fiction. Il y a un grand documentariste polonais qui a décidé de passer à la fiction. Les gens lui ont demandé pourquoi il est passé à la fiction, alors qu’il est plus connu comme documentariste. Il leur a dit qu’il filme les gens, mais pour montrer l’amour entre deux êtres, il ne peut pas entrer dans leur chambre à coucher. Le documentaire a donc encore de beaux jours devant lui. De toute façon, pour faire un bon documentaire, c’est encore plus difficile que de faire un film de fiction.

En quoi c’est difficile?

C’est difficile parce que pour un documentaire, on doit filmer les gens, sans qu’ils s’en aperçoivent que la caméra est là. Il faut qu’ils arrivent à vous oublier. Il faut gagner leur confiance. Une fois qu’on a fait soixante-dix heures de rush, il faut essayer de recomposer l’histoire de ces personnes, pour en faire une fiction. Le documentaire est en fait une fiction sauf que ce ne sont pas des acteurs, mais des gens réels qui sont impliqués. C’est une oeuvre super difficile à faire. Il faut beaucoup de temps pour y arriver.

–

Entretien réalisé par Anoumou AMEKUDJI

« Abdennour Houchiche, Président de l'Association "Project Heurt's"Qatari Photographer Moudhi Hamad Al Hajri »

-

Commentaires

Cinema Algerien

![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot