-

Entretien avec Rachid Bouchareb

Notes de production du film Hors-la loi de Rachid Bouchareb

Ces entretiens avec le réalisateur, Rachid Bouchareb, les principaux protagonistes de ce film, Jamel Debbouze, Rochdy Zem et Samy Bouajila et la présentation du contexte historique nous éclairent davantagent sur la polémique accompagnant le parcours de ce long métrage.

Entretien avec Rachid Bouchareb

A quand remonte Hors-la-loi ?

Le projet s’est imposé de lui-même. D’ailleurs, dans l’une des versions du scénario d’Indigènes, le film devait se terminer par le massacre de Sétif. Et puis, je me suis dit qu’il fallait que la dernière scène se déroule en France. Mais dès l’époque d’ Indigènes, lorsque, avec mon coscénariste Olivier Lorelle, on a rencontré d’anciens combattants d’Afrique du Nord ou d’Afrique noire, on s’est rendus compte qu’il y avait chez eux une profonde déception et amertume vis-à-vis de la France. Du coup, la fin de la guerre et la Libération ont relancé le mouvement de la décolonisation. C’est à ce moment-là qu’est né Hors-la-loi.

Comment vous êtes-vous documenté ?

Avec Olivier Lorelle, nous avons mené des recherches notamment à la Bibliothèque de Paris. Nous avons visionné des documentaires et de nombreux films et surtout rencontré et interviewé les témoins de l’époque car la mémoire vivante est riche pour la fiction : je suis cinéaste, pas historien. Par exemple, nous avons rencontré un faussaire français qui, pendant l’Occupation, fabriquait de faux papiers pour les résistants français, et qui a poursuivi son activité dans les années 1954-55 – au bénéfice, cette fois, de la résistance algérienne. Il trouvait qu’il servait, à chaque fois, une cause juste. De même, tous les Français qui ont aidé ou caché ces militants pro-algériens – comme les fameux «porteurs de valises» – considéraient que leur combat était juste. Ce sont ces gens-là qui nous ont inspirés.

On pense d’ailleurs à L’aréme Des Ombres de Jean-Pierre Melville.

Absolument. Quand j’ai rencontré à Alger un ancien membre de la Fédération de France du FLN qui devait exécuter les traîtres à la cause – et qui en souffre encore aujourd’hui –, L’armée Des Ombres m’est revenu en tête : c’est bien entendu la scène où le jeune résistant, identifié comme traître, est étranglé à laquelle j’ai pensé et qui m’a beaucoup marqué. Une dizaine d’années après l’Occupation, on se retrouvait à Paris dans la même ambiance que dans le film de Melville.

Les scènes de boxe évoquent plusieurs grands films situés dans le milieu de la boxe et le genre du film de gangster…

Oui, j’ai été très marqué par Rocco Et Ses FrÈres : il y a là une dimension méditerranéenne dans laquelle je me reconnais, sans parler du poids de la famille. J’aime aussi beaucoup Le Baiser Du Tueur de Kubrick et Plus Dure Sera La Chute de Mark Robson.

Le film a le souffle et l’ampleur d’un grand drame épique.

J’ai construit le film comme une fresque parcourant quarante ans d’histoire, avec de grands décors, des séquences d’action, et des costumes minutieusement travaillés. Et j’ai imaginé des personnages qui gèrent la révolution comme Al Pacino gère la famille et les affaires dans Le Parrain de Coppola. J’ai d’ailleurs repensé à des films que j’adore comme Il était Une Fois En AmÉrique de Sergio Leone, Viva Zapata d’Elia Kazan ou Le Vent Se Lève de Ken Loach. Je voulais que le spectateur soit embarqué et qu’il ressente des émotions fortes : c’était important pour nous que le film soit avant tout un vrai plaisir cinématographique accessible au grand public.

Ce qui est formidable, c’est que vous ne condamnez aucun des trois protagonistes qui, chacun, a ses raisons…

Ce qui m’intéressait, c’était la petite histoire dans la grande… Je voulais montrer les réflexes de chacun des trois personnages face à l’injustice : chacun réagit à sa façon devant l’injustice qu’il a subie. Deux d’entre eux décident d’entrer en résistance et de privilégier l’action, tandis que le troisième estime que l’ascension sociale et la réussite matérielle lui permettront de gagner son indépendance : c’est sa réponse personnelle à l’injustice. Je pense que ce que vivent ces trois frères dans le contexte franco-algérien est universel : cela pourrait se dérouler en Irlande, au Chili ou dans le sud des États-Unis à l’époque de la guerre de Sécession.

Malgré son intransigeance et sa dureté, Abdelkader a du mal à tuer…

C’est ce qui marque ses limites en tant que révolutionnaire : il trouve en son frère, qui revient tout juste de la guerre d’Indochine, un relais. Mais même ce dernier est miné de l’intérieur par l’univers morbide dans lequel il a évolué pendant tant d’années. C’est comme cela que les rôles sont répartis, en quelque sorte, entre les trois frères. Cependant, ils ont en partage un drame familial qui les hante : c’est ce qui les lie à jamais.

Comment s’est passée la préparation ?

Comme Indigènes, Hors-la-loi a demandé un an de préparation, ce qui est essentiel pour bien mettre au point les principaux paramètres de la fabrication du film et pour que chacun comprenne dans quelle direction artistique je voulais aller. Car tout au long de cette année de travail, on s’interroge, on discute, on s’engage dans un sens, puis on revient en arrière… C’est un travail impossible à faire en dix semaines : en un an, j’ai réussi à faire en sorte que l’on soit tous sur la même longueur d’ondes. Par exemple, on a pris le temps d’aller à Sétif pour y retrouver des éléments de décors, comme le Café de Paris, la rue principale et les faubourgs. De même, on s’est beaucoup documenté sur le Pigalle des années 50. D’autre part, j’ai fait appel à un storyboarder qui nous a accompagnés sur tous les repérages pour découper les scènes d’action : c’est un travail défini et précis sur lequel on s’est largement appuyé au moment du tournage et qui nous a fait gagner un temps précieux.

Où avez-vous tourné le film ?

C’est pendant la préparation que l’on a pris conscience que Hors-la-loi ne pouvait être qu’un film de studio, impliquant des choix esthétiques précis qui ont été opérés avec le chef-opérateur. Du coup, on a tourné 90% du film dans les studios tunisiens de Tarak Ben Ammar, où l’on a reconstruit les rues de Sétif, le bidonville, Pigalle ou les intérieurs – la salle de boxe ou les appartements. En tout, le tournage a duré cinq mois et demi.

On pourrait difficilement imaginer d’autres comédiens que Jamel Debbouze, Roschdy Zem et Sami Bouajila…

à l’époque d’Indigènes, il était déjà évident que j’allais tourner un deuxième volet avec ces mêmes acteurs. Je trouvais que c’était une gymnastique intellectuelle intéressante d’écrire un nouveau chapitre en gardant ces comédiens en tête : au même titre que la période 1945-62, cette troupe faisait partie de nos données de départ. Pour autant, je ne savais pas d’emblée quel comédien camperait tel ou tel rôle. C’est au cours de mes recherches, et de mes discussions avec Roschdy, Jamel et Sami, que cela s’est décidé. On s’entend tellement bien et on a partagé tant de choses sur le plan humain que nos rapports dépassent largement le cinéma.

Quels ont été vos choix musicaux ?

J’avais déjà travaillé avec Armand Amar sur Indigènes et London River. à partir du premier montage, il m’a proposé des thèmes et des types d’instruments qui étaient en parfaite adéquation avec le film. C’est la première fois que j’utilise autant de musique : je ne voulais pas qu’elle soit «discrète», mais qu’elle joue pleinement son rôle, comme si elle était un personnage à part entière. Il fallait qu’elle accompagne l’émotion.

Les événements que vous relatez n’avaient jamais été abordés dans un long métrage de fiction. Cela ne vous a jamais effrayé de vous colleter à une telle réalité ?

Quand on fait Indigènes ou Hors-la-loi, de quoi faut-il avoir peur ? Les Français, les Algériens, les Maghrébins et les Africains, surtout les nouvelles générations, ont besoin de connaitre le passé colonial. C’est aussi le rôle du cinéma. Mais encore une fois, le spectateur veut aller au cinéma, pas lire un livre d’histoire. Il faut lui raconter une histoire. En sortant de la salle, à lui, s’il en a le désir, d’aller consulter les ouvrages d’histoire. Le film peut permettre un débat d’idées avec tous les points de vue. Ceux qui ont été au centre des événements ont leur mot à dire. Ils sont la mémoire vivante. Confronter les mémoires dans le respect de chacun. Mais les événements historiques vont encore s’écrire, il y a encore des témoins vivants qui demandent à raconter leur histoire dans la grande Histoire. Et si on parle de Sétif en 1945, alors que les historiens de France et d’Algérie travaillent ensemble pour écrire la mémoire commune de la France et de l’Algérie en toute liberté, en dehors des polémiques sur la guerre d’Algérie.2-Entretien avec Jamel Debbouze

Comment avez-vous réagi en sachant que vous alliez reformer l’équipe d’Indigènes ?

J’ai été fou de joie ! Quand Rachid Bouchareb m’appelle, j’ai l’impression que c’est Raymond Domenech qui téléphone à ses joueurs pour reformer l’équipe de France : j’ai le sentiment de faire partie d’une sélection privilégiée pour défendre des projets que Rachid a dans la tête. Ce qui me plaît bien également, c’est qu’on a le sentiment de défendre les couleurs de la France puisqu’on raconte un pan de l’histoire de France à chaque fois.

Vous êtes-vous documenté sur l’époque ?

Absolument ! Comme j’ai habité à Barbès, le film a été un magnifique prétexte pour retourner dans les arrière- boutiques des bars et des épiceries : je voulais que les gens qui ont participé à cette histoire me la racontent de vive voix. J’ai ainsi rencontré d’anciens membres du FLN ou des personnes qui ont subi son intransigeance – j’ai même discuté avec quelqu’un à qui les hommes du FLN avaient coupé le nez parce qu’il n’était pas d’accord avec leurs méthodes ! Du coup, j’ai pris conscience à quel point des gens ont souffert dans leur chair et sont morts pour défendre des convictions.

Votre personnage dans Hors-la-loi est-il un cousin éloigné de celui d’Indigènes ?

Oui, dans la mesure où, dans Indigènes déjà, mon personnage était un être fragile qui ne semblait pas très intéressé par ce qui se passait autour de lui et qui voyait presque la guerre comme un jeu. De même, Saïd, dans Hors-la-loi, se sent moins concerné que ses frères par la guerre. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est d’assouvir sa passion pour reconquérir le cœur de sa mère qui le considère comme un voyou et un moins que rien : il souffre énormément d’avoir été rejeté par elle. Du coup, il se consacre totalement à la boxe qui lui permettra, pense-t-il, d’atteindre son objectif. Il ne pense pas que la révolution puisse faire de lui un homme libre car il se sent déjà libre dans sa tête.

Pensez-vous qu’il ait une revanche à prendre sur la vie ?

Il aspire en tout cas à gagner le respect qu’on accorde à ceux qui sont les mieux lotis. Saïd est un homme fier qui voudrait être logé à la même enseigne que les Français qu’il côtoie. Du coup, pour lui, la fin justifie les moyens. Mais son moteur principal, comme pour tous ceux qui sont venus en France pour avoir une vie meilleure, c’est la considération.

Il est malgré tout protecteur envers ses frères…

En tant que petit dernier, qui a sans doute été plus choyé que ses frères, il a un rapport plus fort à la famille que les autres. Il est moins froid que Messaoud (Roschdy Zem) et beaucoup moins obnubilé par l’idéologie qu’Abdelkader (Sami Bouajila). Et dès qu’il sent que ses frères sont en danger, son instinct ultime le pousse à aller vers eux, même s’il n’adhère pas à leur cause et qu’il est hostile à la guerre.

Comment avez-vous travaillé le personnage ?

Je me suis d’abord inspiré d’anciens voyous que j’ai rencontrés et qui ont bien connu l’époque où les Corses tenaient Pigalle. D’autre part, j’ai été influencé par les acteurs qui m’ont fait le plus fantasmer, comme Robert De Niro ou Joe Pesci, que j’ai adorés chez Martin Scorsese où les notions de clan et de protection sont très importantes : pour eux, comme pour Saïd, le plus important, c’est de ne pas subir les événements passivement et de respecter un certain code de l’honneur.

Est-ce que vous comprenez les raisons qui poussent Abdelkader à agir comme il le fait ?

Pas vraiment. Je n’arrive pas à comprendre que l’on puisse défendre corps et âme une idéologie : aucune idéologie ne mérite d’être défendue jusqu’à la mort. Je suis convaincu que l’on peut toujours parvenir à ses fins sans verser une goutte de sang.

Comment Rachid Bouchareb vous a-t-il dirigé ?

Sa direction d’acteur a évolué parce qu’il nous connaît et qu’il sait donc à qui il a affaire. Il sait parfaitement jusqu’où, en tant que comédiens, on peut aller et il a même révélé chez nous des possibilités de jeu qu’on ne soupçonnait pas. à force de travailler avec les mêmes acteurs, il peut se permettre d’être de plus en plus exigeant. C’est très gratifiant pour un comédien. bourgeois parisien et de ne pas avoir vécu tout ce qu’Abdelkader a enduré : la mort est constamment à ses trousses et il finit par se laisser embrigader quand il est en prison. Et on sent bien qu’il n’a pas d’autre alternative.3-Entretien avec Rochdy Zem

Vous faites partie intégrante de la «troupe» de Rachid Bouchareb…

Ma première collaboration avec Rachid remonte à une quinzaine d’années, et on n’a jamais cessé de travailler ensemble depuis. Et comme c’est quelqu’un de très fidèle, la question de participer à ce projet ne s’est même pas posée ! Ce que je remarque seulement, c’est qu’au fil des années, il est de plus en plus exigeant avec les comédiens. Et même s’il nous laisse pas mal de liberté dans le jeu, il fixe précisément la direction dans laquelle il veut nous emmener.

Vous êtes-vous documenté sur l’époque ?

Je me documente toujours, surtout par curiosité, même si je ne suis jamais certain que cela serve l’interprétation – ou alors de manière inconsciente. Toujours est-il que cela nourrit le personnage et cela me permet de l’étoffer.

Comment vous êtes-vous préparé au rôle ?

Quand Rachid m’en a parlé au début, il m’a demandé de regarder Quand La Ville Dort de John Huston et de penser au personnage interprété par Sterling Hayden. En voyant le film, j’ai compris vers quelle direction il voulait que je me dirige : pour résumer, c’est un mélange de force et de retenue. Bien que je sois l’aîné, je ne voulais pas incarner l’autorité naturelle du «grand frère».

Aviez-vous d’emblée une vision claire du personnage ?

Je n’avais pas envie d’être l’homme fort de la situation sur lequel on se repose. Je voulais être celui qui subit, plutôt que celui qui provoque. Messaoud est un type profondément blessé et marqué par ce qu’il a enduré en Indochine. D’où l’idée d’en faire un borgne pour marquer ce traumatisme.

Comment Messaoud se situe-t-il dans la fratrie ?

C’est un homme qui a du mal à trouver sa place : quand il retrouve ses frères après la guerre d’Indochine, il a perdu l’autorité naturelle qu’il aurait dû avoir en tant qu’aîné, et il accepte cette situation. Il joue plutôt un rôle de père – autrement dit, celui qui ne prend pas vraiment position et qui joue les médiateurs.

Pensez-vous qu’il soit politisé ou qu’il s’engage dans le FLN par amour pour son frère ?

C’est une cause qui lui paraît plus noble. Après avoir participé à la guerre d’Indochine, son engagement lui semble forcément naturel : il a vu des hommes se battre pour conserver leurs terres et quand il parle des Viet Minh, ce n’est pas sans une certaine admiration. Il tue, mais il a de vrais cas de conscience… Il tue pour empêcher ses frères de le faire à sa place, et surtout pour ne pas laisser Abdelkader endosser la culpabilité du criminel. Il est dans une forme de sacrifice pour protéger ses plus jeunes frères. D’ailleurs, quand il assassine sa victime, il souffre atrocement : il faut le voir vomir après avoir étranglé le type dans le bar. Pour moi, c’était d’une importance capitale car je ne voulais pas qu’on ait de lui l’image d’un tueur froid.

Quel travail avez-vous effectué sur la langue ?

Il nous paraissait évident d’avoir la présence d’un coach et de parler la même langue : l’algérien. Ensuite, la question s’est posée de savoir si on devait parler français avec un léger accent. Abdelkader est un homme cultivé qui est allé à l’école et Messaoud côtoie des Français depuis longtemps puisqu’il s’est engagé dans l’armée à l’adolescence. à partir de là, on a essayé de ne pas tomber dans les clichés du maghrébin immigré qui parle un français approximatif. Il ne fallait surtout pas décrédibiliser nos personnages par la langue.

Quels ont été vos rapports avec les deux autres comédiens ?

J’étais pris en sandwich entre un surdoué et un perfectionniste. Nos rapports passent par de longues discussions, sur nos interprétations respectives, nos motivations, et nous n’hésitons pas à nous critiquer les uns les autres. Cela correspond à la suite d’un travail entamé sur Indigènes.4-Entretien avec Samy Bouajila

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans le projet de Hors-la-loi ?

Avant même de lire le scénario, l’idée de poursuivre l’aventure avec Rachid Bouchareb me plaisait. D’ailleurs, à l’époque d’Indigènes, il nous laissait déjà entendre que nous pourrions peut-être nous retrouver pour un deuxième film. Ensuite, à la lecture, j’ai eu le sentiment que Rachid avait encore progressé par rapport à Indigènes et qu’il avait réussi une formidable fresque, avec des éléments de polar et de cinéma d’aventures. Dès le scénario, il y avait du souffle et une magnifique ampleur romanesque.

Vous êtes-vous documenté sur l’époque et sur la naissance du FLN ?

Je m’étais déjà renseigné sur cette période pour d’autres films et, plus particulièrement, sur les «porteurs de valise» et les indépendantistes algériens qui subissaient un délit de faciès en France. Du coup, j’ai préféré me concentrer sur la dimension humaine de mon personnage. Je me suis posé la question de savoir comment un être peut, par conviction et par orgueil, se laisser piéger par son propre charisme et entraîner dans son élan d’autres que lui : lorsque tout lui échappe, il se retrouve face à lui-même et prend conscience qu’il n’est qu’un homme.

Votre personnage est un intransigeant qui va jusqu’au bout de son combat et en oublie son humanité…

Je savais dès le départ qu’il s’agissait d’un militant, mais je crois que j’ai redécouvert le personnage en l’interprétant. J’ai alors compris qu’aucun grand leader politique – que ce soit Gandhi, Nelson Mandela ou le Che – ne pouvait être dans la demi-mesure. C’étaient forcément des radicaux excessifs et maximalistes. Du coup, ce n’est pas étonnant qu’Abdelkader en perde parfois son humanité. Tout comme les membres du Viet-Minh, les hommes du FLN étaient des machines de guerre formées par la Stasi : il arrive un moment où la machine prend le dessus sur la part d’humanité d’Abdelkader. Il explique d’ailleurs que la révolution n’est pas une question individuelle, mais une question de masse et qu’on ne peut plus l’arrêter une fois qu’elle est lancée.

Malgré tout, il a du mal à tuer.

C’est une idée de Rachid. Alors que je m’apprêtais à prendre la corde et à étrangler ma victime, il m’a stoppé net en me disant que j’étais cette «machine» qui galvanisait les autres, mais qui ne passait pas directement à l’acte. Mon personnage est d’abord un intellectuel qui manie les concepts, plus que les armes.

La complicité entre vos partenaires et vous est palpable.

La complicité entre nous existait déjà. Du coup, lorsque Rachid nous a proposé ce projet plus ambitieux encore qu’Indigènes, on s’est immédiatement mis au travail et on a vite repéré les écueils : comment ne pas tomber dans un film ouvertement militant et perdre la dimension du cinéma d’aventures qui nous plaisait ?

Le tournage a-t-il été difficile ?

Certaines nuits ont été très longues : quand on se retrouve à 3h du matin à tourner la même scène depuis huit jours, au milieu des fusillades, on éprouve une certaine fatigue. Surtout que le tournage a duré cinq mois. Mais je ne peux pas dire que cela ait été une expérience difficile. Au contraire, c’est le genre d’aventure que je serais prêt à retenter dès demain !

Comment pourriez-vous définir les rapports entre Rachid Bouchareb et vous ?

Rachid a un vécu et un savoir que nous n’avons pas : du point de vue de l’âge, il se situe à mi-chemin entre nous et nos parents. Du coup, il pouvait être exigeant avec nous, même si cela nous demandait parfois des efforts. Il n’avait pas besoin de s’exprimer longuement : on le comprenait à demi-mot.Le contexte Historique

L’Algérie française : 132 ans de colonisation

Occupée par les troupes françaises à partir de 1830, l’Algérie devient en 1848 un département français. Malgré la résistance qu’ils mènent depuis des années, musulmans et juifs d’Algérie acquièrent alors de fait le statut de « sujets français ». Le régime de « l’Indigénat » en fait des citoyens de « seconde zone » qui n’ont pas les mêmes droits que les Européens d’Algérie ou de métropole. En 1870, le décret Crémieux accorde finalement aux juifs d’Algérie la pleine citoyenneté française. Au même moment, la perte de l’Alsace-Lorraine provoque l’afflux croissant de Français en Algérie : leur nombre passe de 245.000 en 1872, à 500.000 en 1914. Jusqu’à 40% des meilleures terres cultivables sont progressivement saisies pour être distribuées aux colons à des prix très avantageux, chassant de leur terre et laissant dans la misère des centaines de milliers de petits paysans. Malgré la crise agraire et des répressions cinglantes, la population « indigène » passe de 2.000.000 à 5.000.000 au cours de la même période.

Ces chiffres cachent cependant une réalité plus complexe. Les recensements de l’époque permettent d’affirmer qu’entre 1866 et 1883 la moitié de la population va disparaître en raison de maladies, de la famine liée à l’exode, et de la répression de l’armée. Les Français d’Algérie et les autochtones vivent ensemble, mais ne se mélangent pas. Chaque communauté est régie par une législation différente : la ségrégation légale s’installe dans la durée. Au début du XXe siècle, une élite d’intellectuels commence peu à peu à donner de la voix au mouvement indépendantiste à travers des manifestes, des publications et des formations politiques…

Plusieurs organisations voient le jour comme l’Étoile Nord-Africaine (ENA) en 1926, puis le Parti du Peuple Algérien (PPA) ou les Oulémas et, après-guerre, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD), puis le Mouvement National Algérien (MNA) présidé par Messali Hadj, mais aussi l’Union Populaire Algérienne (UPA) de Ferhat Abbas, devenu par la suite un leader du FLN. Tous revendiquent l’égalité des droits et la fin de « l’Indigénat ». Bien que 134.000 musulmans algériens aient participé à la Libération de la France aux côtés des 230.000 « Indigènes » et malgré l’abrogation officielle du statut d’« Indigénat » en 1945, rien ne change pour eux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Entre 1946 et 1953, le mouvement indépendantiste va donc se radicaliser avant d’entrer dans une phase d’action violente à partir de 1954 avec le FLN et son bras armé l’ALN. La guerre de Libération pour les uns, les « événements d’Algérie » puis la « guerre d’Algérie » pour les autres, vont commencer…

Les événements : Des massacres de Sétif à la « Toussaint Rouge »

Le 8 mai 1945, dans la plupart des villes d’Algérie, des autochtones manifestent pour « l’indépendance de l’Algérie » : ils veulent plus de liberté politique, commémorent la fin du conflit et réclament la libération du dirigeant nationaliste Messali Hadj, déporté à Brazzaville le 25 avril 1945 après les incidents de Reibell. Dans l’est algérien, à Sétif, ville du principal leader nationaliste Ferhat Abbas, et à Guelma, les manifestations sont réprimées par les armes et tournent à l’émeute.

À Sétif, 7.000 à 8.000 personnes défilent en présence de nombreux nationalistes algériens lorsqu’un policier tire sur un jeune manifestant arborant un drapeau algérien. La manifestation dégénère, des Européens sont agressés, et l’intervention de la police et de l’armée fait de nombreux morts et blessés. Les jours suivants, la colère des manifestants se retourne contre les colons et les fermes isolées. De nombreux européens sont tués et massacrés. Les forces de police, de gendarmerie, l’armée et, à Guelma, la milice composée de civils européens, répriment de façon très brutale l’insurrection nationaliste.

La répression dure pendant deux semaines environ. Elle est orchestrée depuis la France par le gouvernement du général de Gaulle et sur place, en Algérie, par le gouverneur général Chataigneau, le préfet de Constantine Lestrade Carbonnel, les sous-préfets (en particulier André Achiary à Guelma), le général Martin et le général Duval, commandant la Division Territoriale de Constantine. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ces événements. La propagande nationaliste était d’abord à son apogée en Algérie depuis 1943, date de la remise par Ferhat Abbas aux autorités françaises du Manifeste du peuple algérien, autour duquel se formèrent les Amis du Manifeste et de la Liberté (AML).

Le projet insurrectionnel du Parti du Peuple Algérien (PPA) de Messali Hadj attendait quant à lui la fin de la guerre pour se mettre en œuvre. Or, les colons refusaient toutes les réformes et la crispation était à son comble. D’autant que de nombreux Algériens avaient participé à la guerre qui avait fait émerger le discours sur le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », un principe repris par la Charte de l’Atlantique et la Conférence de San Francisco à l’origine de la création de l’ONU. La riposte est impitoyable et démesurée.

L’armée française, légionnaires, tabors marocains et tirailleurs sénégalais confondus, ainsi que les milices de colons se livrent à une répression féroce. L’aviation et la marine sont utilisées contre les douars, ces campements nomades disposés en cercle qui permettent de garder les troupeaux… La terreur s’étend rapidement dans tout le Constantinois. De nombreux corps ne pouvant être enterrés, ils sont jetés dans les puits, dans les gorges de Kherrata. Des miliciens utilisent les fours à chaux pour faire disparaître des cadavres. Bientôt, les automitrailleuses font leur apparition dans les villages et tirent sur les populations, les faisant fuir dans les montagnes.

Le 19 mai, à la demande du ministre de l’intérieur Tixier, de Gaulle désigne le général de gendarmerie Paul Tubert, grand résistant, membre du Comité central provisoire de la Ligue des droits de l’homme et membre de l’Assemblée consultative provisoire, pour mener une enquête sur le terrain et stopper la répression. Pendant six jours, l’équipe de Paul Tubert fait du sur-place à Alger et intervient peu.

On ne la laisse partir pour Sétif que le 25 mai, quand les émeutes ont pris fin et les milices ont été dissoutes. Le lendemain de son arrivée à Sétif, Paul Tubert est rappelé à Alger afin d’éviter que son enquête ne révèle les incidents survenus dans la ville depuis le 8 mai. Mais Tubert tient à remettre un rapport sur la base des quelques faits qui lui ont été rapportés : il est sans ambiguïté 1. Le rapport n’est cependant pas diffusé et il est vite oublié…

Quelques temps plus tard, Paul Tubert est nommé maire d’Alger. Officiellement, les émeutes de Sétif firent 102 morts européens, essentiellement dans la région de Sétif, et 1.165 morts algériens. Les Algériens avancent le chiffre de 45.000 morts. Les archives civiles françaises et britanniques font état d’un nombre de victimes allant de 6.000 à 15.000. Pour les historiens, on ne connaîtra jamais le chiffre exact, sauf pour quelques localités précises : 200 morts à Oued Marsa ou 600 à Kerrata. Selon l’historienne Annie Rey-Goldzeiguer, « la seule affirmation possible, c’est que le chiffre dépasse le centuple des pertes européennes et que reste, dans les mémoires de tous, le souvenir d’un massacre qui a marqué cette génération ».

Un chiffre que les autorités françaises ne reconnaîtront jamais officiellement. Collégien à l’époque, l’écrivain algérien originaire de la région de Sétif, Kateb Yacine, assista aux événements de Sétif. Il témoigne : « la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n’avaient pas prévu de réactions. Cela s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes.

À Guelma, ma mère a perdu la mémoire […]. On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle ; c’était un grand massacre. » C’est à la suite des événements du 8 mai que Krim Belkacem, l’un des six fondateurs historiques du FLN, décide de prendre le maquis.

La Main rouge Une formidable « machine à tuer »...

Au lendemain des événements de Sétif, le général Duval, maître d’œuvre de la répression, déclare : « Je vous ai donné la paix pour dix ans ; si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable ». L’histoire lui donne raison le 1er novembre 1954, lorsque éclate dans les Aurès et en Kabylie une série d’attentats et d’assassinats contre des colons et l’autorité française.

Ces événements, connus sous le nom de « Toussaint Rouge », marquent le début de la guerre d’Algérie. Ils sont initiés par le FLN qui prône la violence et l’insurrection comme seuls modes d’action contre l’occupant français, en rupture avec les autres mouvements nationalistes UDMA et MNA. Le FLN constitue progressivement une véritable armée secrète qui s’appuie sur sa filière égyptienne pour importer armes et munitions via le Maroc ou la Tunisie. Dès 1958, elle prendra la forme d’une guérilla et sera capable de tenir tête à l’armée française. En 1955 et début 1956, le gouvernement français fait face à une série d’attentats commis par l’ALN.

Il décide alors « l’élimination physique » des membres actifs et de toute personne algérienne, françaises ou étrangère aidant la cause indépendantiste. Une organisation clandestine est mise en place à cette fin par les services secrets français, le SDECE (Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage). Son nom : La Main Rouge. Sous la direction de Constantin Melnik et du général Paul Grossin, elle prendra vraisemblablement ses ordres du Président du Conseil socialiste Guy Mollet puis de ses successeurs, jusqu’à Michel Debré après le retour au pouvoir du Général De Gaulle en 1958.

À l’origine, La Main Rouge est le nom d’un obscur groupuscule pro-français créé à Tunis par un groupe de colons en vue de commettre quelques attentats. Voyant là une opportunité de se disculper de tout crime commis contre les algériens, le service action du SDECE assassine en toute impunité des dirigeants politiques algériens, marocains et tunisiens un peu partout en Europe et en Afrique du Nord, mais aussi des Belges, des Allemands et des Suisses, trafiquants d’armes ou sympathisants de la cause algérienne, en se débrouillant pour faire attribuer ces crimes à La Main Rouge.

C’est ainsi que se met en place une des plus grandes campagnes de désinformation de ces années de guerre. Les méthodes utilisées sont multiples et rappellent parfois les romans d’espionnage : voitures et colis piégés, meurtres par balles, enlèvements et disparitions, corps coulés dans le béton ou jetés en pleine mer, sabotages de nombreux cargos chargés d’armes, et même assassinats par fléchettes empoisonnées… Le SDECE puise dans les réservistes du fameux 11e Choc, l’unité parachutiste d’élite de l’armée de terre française (d’où sortira le notoirement controversé capitaine Aussaresses), mais aussi parmi les truands et voyous (chez qui on trouve Jo Attia, ancien compagnon d’arme de Pierrot le Fou) pour créer une véritable unité de « barbouzes » aguerris sans foi ni loi, directement placée sous l’autorité du Président du conseil.

De 1956 à 1961, ce service parallèle constitue la face cachée de la guerre que mène la France contre l’indépendance de l’Algérie. Informé de l’existence la Main Rouge, le FLN met à son tour en place des milices armées pour tenter de la contrer, comme par exemple l’unité du Commandant Medjoub.

Une véritable chasse à l’homme s’engage entre les deux factions, le plus souvent à l’avantage des services secrets français, « aidés » dans leur action par les autorités en place.

La Main Rouge, largement infiltrée par des pro-OAS, est dissoute à la fin de la guerre, ses membres refusant de se retourner contre leurs « frères » dans la lutte gaulliste contre l’OAS. Une partie de ses hommes rejoindront ensuite la lutte contre « l’insurrection » en Afrique noire et les « réseaux Foccard ». Aujourd’hui, les rares informations concernant La Main Rouge qui n’ont pas été détruites sont classées « Secret Défense » et ne sont donc pas « consultables ».

Le FLN à Paris, MNA / FLN Une Guerre fratricide

En 1954, on compte de 200.000 à 250.000 Algériens en métropole, en majorité des ouvriers du bâtiment, des mineurs, des ouvriers de l’industrie ou de la métallurgie. On estime par ailleurs de 8.000 à 10.000 le nombre de membres du Mouvement National Algérien (MNA, ex-MTLD) le parti de Messali Hadj, figure historique de l’indépendance algérienne.

À partir de l’installation du FLN en France en 1957, les deux organisations et leurs militants entrent rapidement en conflit. Le FLN convoite d’abord les cotisations perçues par le MNA, mais aussi l’adhésion d’une communauté jugée stratégique par les deux camps. Les combats et règlements de compte vont faire jusqu’à 4.000 victimes sur l’ensemble de la période pour finalement tourner à l’avantage du FLN. La 7e Wilaya du FLN (La France Métropolitaine) met rapidement en place un « impôt révolutionnaire » prélevé auprès de la communauté algérienne afin de financer son effort de guerre.

Un impôt que l’hégémonie des hommes du FLN et leur maillage du territoire français rendent quasi-obligatoire pour les ouvriers algériens. Rackets, trafics en tous genres, prostitution… vont aussi alimenter les fonds secrets du FLN. La pègre maghrébine, déjà bien implantée dans le quartier de la Goutte d’Or, réussit à chasser une partie des caïds corses de Pigalle pour y étendre son réseau. L’argent prélevé aux Algériens de France représente une part conséquente des besoins du FLN, le reste provenant des pays arabes ou de pays du bloc de l’Est et transitant chaque mois par des comptes en Suisse.

Dans la mise en place de sa logistique opérationnelle (logements, caches, ravitaillement, « porteurs de valises », soutien pour passer les frontières) le FLN sait aussi s’entourer de nombreux sympathisants « métropolitains » ou « Européens d’Algérie » (communistes, syndicalistes ouvriers, intellectuels, ecclésiastiques…). Bien structuré, malgré une répression féroce de la police qui décapite année après année la 7e Wilaya de France, le FLN passe peu à peu à l’offensive : fabrication de faux papiers, édition de presse révolutionnaire clandestine, sabotage d’usines, de raffineries, attaque de commissariats, mitraillage des forces de l’ordre, incendies de réservoirs d’essence…

Les actions vont ensuite s’enchaîner à un rythme soutenu. Pour le seul mois de septembre 1958, on dénombre 56 sabotages et 242 attaques ponctuelles.

La répression est de plus en plus visible, jusqu’aux événements d’octobre 1961 où des centaines d’Algériens sont tués dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne par les forces de polices. Du côté du FLN, les attentats vont perdurer jusqu’à la Libération en 1962. Cinquante ans après, en Algérie comme en France, l’histoire de l’Algérie coloniale et de cette guerre « qui ne passe pas » a du mal à se frayer un chemin entre les passions, les mémoires conflictuelles et les enjeux politiques.UN AUTRE ENTRETIEN AVEC RACHID BOUCHAREB (Extrait du site d’Arte)

Des questions de race, de nationalité, de communauté et des liens familiaux sont au coeur de vos films. Qu’est-ce qui vous a motivé spécifiquement pour faire London River ?

Tous mes films parlent de rencontres entre des gens différents, venant de pays différents et de mondes différents. Ce thème est toujours au cœur de mes films, parce que les personnages sont toujours sur un voyage. Et ce phénomène s’applique au-delà des personnages à l’écran, mais s’étend aux acteurs mêmes. Je trouve fascinant le concept de la rencontre entre Sotigui Kouyaté, acteur africain, et Brenda Blethyn, actrice anglaise. Au-delà de leur amitié, c’est une connexion humaine entre deux personnes de nationalités, religions, et univers différents. Ça vous permet d’aller au-delà de la rencontre cinématographique et donne au film un degré de vérité sur les cultures de ces deux individus.

Est-ce que vous avez pensé dès le départ à Sotigui et Brenda pour les rôles?

Sotigui, oui. Après avoir fait Little Senegal ensemble, je savais que je voulais retravailler avec lui, et j’ai écrit London River avec lui en tête. Quant à Brenda, je l’ai toujours eu en tête pour un rôle depuis que j’ai vu le film Secrets et mensonges de Mike Leigh. Quand finalement je l’ai rencontrée, elle était très prise par d’autres projets, alors j’ai dû attendre un an qu’elle soit libre. Parce que je savais qu’il fallait avoir ces deux-là pour le film. Ils étaient le film.

Vous avez dit dans une autre interview que les sujets que vous choisissez pour vos films vous permettent de vous retrouver. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans London River ?

Dans la mesure où c’est un film sur le problème d’être musulman en Europe, alors oui, ce film me concerne personnellement. Je vivais en France au moment des attentats sur le World Trade Centre, et j’ai ressenti le contrecoup. Soudain, c’était plus difficile que jamais d’être un Algérien en France.

Comment est-ce que les attentats de Londres étaient perçus en France à l’époque ?

C’était comparable aux attentats de Madrid. Honnêtement, il n’y avait pas beaucoup de couverture dans la presse, et je dirais que l’attitude de la population française à l’époque était… Bon, je n’ai pas entendu les gens parler des attentats comme après le 9/11, pas avec le même sens d’urgence. C’était comme si, après la crise initiale, c’est-à-dire les attentats du World Trade Center, plus rien ne pourrait être aussi choquant.

Le sujet est en fait assez délicat…

Mon film est moins sur les attentats même, et plus sur la rencontre entre ces deux personnes qui a lieu dans la foulée. C’est ça qui est important pour moi, que ces deux personnes soient unies par le même problème, leurs désirs de retrouver leurs enfants respectifs. Et l’histoire se concentre sur ces deux personnes, un homme et une femme, chacun avec un passé très différent, mais qui, tous les deux, ont les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Il y avait eu besoin d’une crise pour les réunir, mais cette crise aurait pu être autre chose, les attentats du 9/11 par exemple. London River est d’abord un drame humain, sur comment les gens réagissent aux événements comme cela, comment ils se trouvent dans le même endroit et se forgent leur relation. Les événements tels que les attentats du 7/7 divisent les gens naturellement, mais en même temps, ils les réunissent aussi.

Comment avez-vous abordé l’écriture du scénario ?

J’avais écrit l’histoire du film avant de commencer le tournage, mais une fois que l’on a commencé, il y avait de l’improvisation. Les scènes existaient déjà, mais il fallait les affiner. Alors quand le personnage de Brenda arrive pour la première fois devant la boucherie dans l’immeuble où habite sa fille, par exemple, ou quand elle rencontre Ousmane, sa réaction dans ces scènes n’était pas écrite, ses gestes étaient complètement spontanés.

Il y avait d’autres improvisations entre les deux personnages principaux, des scènes qui n’étaient pas écrites d’avance. Par exemple, quand on les voit en train de partager une pomme, ou quand ils se séparent pour la dernière fois. Je n’aurais pas pu écrire la gestuelle de cette embrassade qu’ils partagent, quand il se tient fort et droit comme un arbre alors qu’elle s’agrippe à lui. Pareil, je n’aurais pas pu écrire la scène où le personnage de Sotigui chante pour consoler Brenda – ça venait entièrement de lui. Il ressentait le besoin de chanter, alors il l’a fait. Pour moi, cette méthode de travail a produit les moments les plus bouleversants du film.

Il y a un très beau contraste physique entre les deux acteurs…

C’est exact. C’est pourquoi j’avais besoin de ces deux acteurs et personne d’autre. C’est un élément très important du film. En fait, on pourrait même dire que c’est le film.

Le film a un aspect un peu brouillon, presque documentaire, ce qui est tout le contraire du look très soigne d’Indigènes…

Après la précision qu’Indigènes a exigé, je voulais une liberté totale pour ce film. Je voulais oublier complètement les esthétiques cinématographiques, et de mettre de côté toutes discussions techniques. Tout ce qui m’importait était les personnages. Nous avions un quartier de Londres, deux acteurs, 15 jours, et nous travaillions au jour le jour. Il y avait peu de lumière, une équipe très réduite. En travaillant comme ça, j’étais débarrassé de l’obligation de passer beaucoup de temps à préparer des scènes, à répéter, à penser aux prises de vue. C’était très rafraîchissant de travailler de cette façon.

Est-ce qu’il y avait des influences cinématographiques spécifiques sur le film ?

Ce qui était génial sur ce film, c’est que je pouvais m’éloigner des autres films ; il n’y avait pas d’influences, pas de contraintes, pas d’obligations. C’était important, parce que je voulais être libre, je voulais que les acteurs soient libres, et je voulais que le film soit libre. Alors je n’avais pas de « concepts » dans ma tête avant de commencer le tournage. C’est pour ça que c’était si important que j’arrive sur le tournage dans cet état très serein. Et je pense que le film est meilleur grâce à ça. Jje crois fermement que le cinéma devrait être émouvant, que cela doit vous faire ressentir quelque chose. Toujours. Indigènes l’a fait – aux projections à travers le pays, j’ai vu des spectateurs en train de pleurer pendant qu’ils regardaient le film. Et c’est important de générer des sentiments forts. J’aime le mélodrame. J’aime Autant en emporte le vent ; Paris, Texas ; Le pont de la rivière Kwai. Des films comme cela ont une chaleur humaine, ils ont la capacité de provoquer des larmes. C’est ce à quoi j’aspire.

Quel est le rôle de la foi dans le film ? Les deux premières scènes montrent les personnages en train de prier, mais à part cela, la religion semble étrangement absente du film.

Tout simplement, les deux personnages vivent, chacun de leur côté, très à l’aise dans leur foi. Parce que l’on peut avoir la foi, et vivre avec, et être une bonne personne. Beaucoup de gens ont leurs croyances. Ça fait partie de leur identité, mais cela ne veut pas dire forcement que cela les définit. La politique, la foi, la nationalité, – ce n’est pas pareil. C’est pourquoi il y a le personnage du policier, qui dit à Ousmane que lui aussi, il est musulman. C’est pour dire que tous les musulmans ne sont pas des Arabes : il y a des musulmans en Chine, en Russie, en Europe de l’Est. Il y a des Européens qui sont musulmans. En France, à Londres. C’est ça que je voulais montrer.

Une chose qui ressort est l’échec à répétition de relation entre les gens, même entre des proches. Les deux personnages principaux connaissent si peu la vie de leurs propres enfants.

Je pense que le grand problème de nos jours est le manque de communication. On le voit dans des relations politiques internationales. Est-ce qu’il existe un dialogue ? Est-ce qu’il existe de la compréhension ? Les gens ne se parlent plus, et le monde trouve ça difficile aussi. On le voit tous les jours aux infos. C’est rare de voir des gens assis autour d’une table pendant des jours en train de parler de leurs problèmes. Non. Au lieu de ça, on voit des gens armés, en guerre. Ce problème commence au niveau des relations personnelles, et la solution doit commencer là aussi.

On peut dire que le film est résumé dans la phrase de Mme Sommers : « nos vies ne sont pas si différentes ».

C’est vrai. Nos vies ne sont pas si différentes parce que nous ne sommes pas si différents, peu importe le coin de la planète où l’on habite. Dans nos pensées, nos sentiments, nos peurs, nos joies, nos espoirs et nos soucis – elles sont les mêmes.Article paru sur afrik.com (ci-dessous)

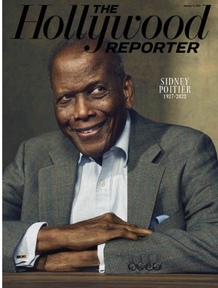

Quatre ans après Indigènes, Rachid Bouchareb revient avec un autre film coup de poing, Hors-la-loi, fresque familiale autour de trois frères qui se trouvent directement impliqués dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie orchestrée par le Front de libération nationale (FLN). Le film suscite l'ire des pieds noirs. Entretien avec Rachid Bouchareb.

Ils ne sont plus des Indigènes, des anciens combattants africains qui se battent aux côtés de la France, puissance colonisatrice, pour la défendre pendant la Seconde guerre mondiale. Abdelkader (Sami Bouajila), Messaoud (Roshdy Zem) et Saïd (Jamel Debbouze) sont trois frères algériens, Hors-la-loi parce qu'ils ont choisi de lutter pour l'avènement d'une Algérie indépendante. Abdelkader, emprisonné en France après les massacres de Sétif en 1945, rejoint les rangs du Front de libération nationale (FLN). Il en devient l'un des responsables en constituant une section à Paris. Il entraînera Messaoud, vétéran d'Indochine, et s'opposera à la passion de son frère Saïd pour la boxe. Elle ne sert pas la cause, à contrario des activités illicites dans Pigalle qui contribuent indirectement au financement du mouvement. Rien ne résiste à l'engagement de Messaoud, si ce n'est peut-être un peu de cette famille meurtrie par l'exil et qui se raccroche à l'espoir de retrouver sa véritable mère patrie, l'Algérie indépendante. Indigènes restera dans la mémoire collective française comme le film qui a conduit à la décristallisation, totale depuis le 13 juillet dernier, des pensions militaires des anciens combattants français. Hors-la-loi, est quant à lui, une évocation, douloureuse pour certains comme la polémique qui entoure le film dont l'avant-première marseillaise ce lundi a été mouvementée, mais nécessaire pour beaucoup, d'un passé colonial et d'une histoire franco-algérienne qui a besoin d'être exhumée. Le cinéma de Rachid Bouchareb y participe vaillamment.

Afrik.com : La polémique qui entoure Hors-la-loi est née du fait que certains reprochent au film de s'ouvrir sur les massacres de Sétif, ce qui n'est pas le cas...

Rachid Bouchareb :Le film ne commence pas effectivement pas par les massacres de Sétif. C'est tout simplement de la désinformation.

Afrik.com : Vous aviez l'air un peu chagriné àCannes par la manifestation de pieds noirs qui s'est déroulée le jour de sa présentation. Vous vous attendiez à tant de remous ?

Rachid Bouchareb : Ça m'a un peu gâché la fête. Cannes, c'est la fête du cinéma, ce n'est pas une foire d'empoigne. Mais bon, on est dans le Sud de la France. Je ne m'y attendais pas sinon, je m'y serais préparé. Néanmoins, je ne comprends pas qu'ils puissent être révoltés par un film qu'ils n'ont pas vu. Ils voulaient l'interdire avant sa sortie comme La Bataille d'Alger (le film de Gillo Pontecorvo, ndlr). Cela se passait il y a 50 ans et ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est une époque révolue.Afrik.com : La polémique, les récentes accusations de plagiat ont-ils rendu la sortie de ce film plus stressante que les autres ?

Rachid Bouchareb :Le stress, c'est pendant le tournage. Jamais après. Maintenant, qu'il suscite de l'intérêt, une mobilisation... On se rend compte qu'il y a quelques résistances, somme toutes mineures, puisque cela n'empêche pas la bonne distribution du film sur l'ensemble du territoire français. Hors-la-loi est programmé dans 450 salles.Afrik.com : Vous n'attendez finalement que le verdict du public ?

Rachid Bouchareb :J'attends le mercredi 22 septembre, le verdict du public. C'est lui qui décide. Le film appartient maintenant au spectateur, il en fera ce qu'il voudra. Il y a eu trop de coups pour nuire au film. J'en ai assez. Personne ne lui interdira son existence quels que soient les moyens employés.

Afrik.com : Qu'aviez-vous envie de dire avec ce long métrage ?

Rachid Bouchareb :C'est un film sur l'injustice. Trop, c'est trop ! Après 120 ans de colonisation, il y a un moment où le désir de conquérir sa liberté est irrépressible. L'histoire de cette famille commence en 1925 où elle dépossédée de sa terre. La question que je pose est simple : jusqu'où les hommes peuvent accepter cette forme d'Apartheid ?

Afrik.com : En quoi vos héros, qui défendent avant tout des principes de liberté, sont-ils des Hors-la-loi ? Pourquoi vous aviez envie de faire un film sur eux ?

Rachid Bouchareb :C'est ainsi que la presse française de l'époque les désignait dans les actualités : « Ces hors-la-loi... ». C'est encore une fois un vécu. Je suis né en France avec de la famille là-bas. J'ai en tête quelques images de la guerre d'Algérie. Cela fait partie de mon enfance. Je savais que j'y consacrerai forcément un film.

Afrik.com : Sur Hors-la-loi, vous retrouvez Sami Bouajila, Roshdy Zem, Jamel Debbouze et Bernard Blancan, des acteurs qui ont participé à l'aventure d'Indigènes...

Rachid Bouchareb :Pendant Indigènes, on savait qu'on allait faire la suite. Des versions du scénario d'Indigènes finissaient sur les massacres de Sétif. Ces soldats voulaient déjà que ça change, la décolonisation était une étape logique pour ces jeunes combattants qui avaient alors 20-25 ans. Hors-la-loi, c'est la deuxième partie de l'histoire que racontaient déjà ces hommes.

Afrik.com : Depuis Bâton Rouge, votre premier film, en passant par Little Senegal, et ce projet que vous préparez, Belleville's Cop, sur la rencontre d'un flic arabe et d'un flic afro-américain, votre intérêt pour l'Amérique est une constante dans votre filmographie. Pourquoi ?

Rachid Bouchareb :Cela m'étonne et m'interpelle à la fois : l'Amérique est jusqu'à aujourd'hui une terre d'immigration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme. Mais en même temps, vous prenez un taxi, le chauffeur parle anglais avec un accent incroyable, cependant il n'a pas peur de dire qu'il est américain au bout de 5 ans. Ça ne pose pas de problème. Cette dimension bien réelle aux Etats-Unis m'a toujours intéressé. Je ne suis pas sûr que dans la société française, si cela avait été le cas, le statut des Afro-Américains, par exemple, qui sont arrivés il y a plusieurs siècles aux Etats-Unis, n'aurait pas été remis en cause.

Afrik.com : Pensez-vous que la France parviendra à ce stade ?

Rachid Bouchareb :Je pense qu'on y arrivera. Si on se met devant le miroir, on verra bien ce qu'est la France aujourd'hui et ce qu'elle sera demain.

Entretien avec l'historien Benjamin Stora

Mai 1945 marque un tournant, rappelle dans un entretien à l’Humanité l’historien Benjamin Stora, en favorisant l’émergence d’une nouvelle génération de nationalistes algériens, favorables à la lutte armée.

Dans quel contexte surviennent ces massacres ?

BENJAMIN STORA. Le Constantinois est frappé, en 1944 et 1945, par de grandes famines. Le désespoir social règne dans les campagnes, alors que la région est secouée par une grande agitation nationaliste. Depuis sa défaite de 1940, la France est fragilisée. D’où l’effervescence qui s’empare de la jeunesse, avec l’espoir de l’indépendance de l’Algérie. Dans ce contexte, le 23 avril 1945, Messali Hadj est arrêté et déporté à Brazzaville, ce qui suscite l’émotion et provoque une nette radicalisation politique. En réponse, des franges du mouvement nationaliste souhaitent exprimer la revendication de libération de Messali, afficher le mot d’ordre d’indépendance et sortir le drapeau algérien interdit, inventé par Messali et montré pour la première fois à Alger en 1937.

Quel est le climat côté européen ?

BENJAMIN STORA. Les Européens craignent un désengagement de la France lié au nouveau contexte international. Ils ont peur d’être submergés par la démographie algérienne qui, conjuguée à une éventuelle égalité juridique, les rendrait politiquement minoritaires. Tout cela crée un climat de tension et de peur.

La répression est-elle planifiée ?

BENJAMIN STORA. Les événements se précipitent sans véritable planification. Les manifestants de Sétif se transforment en émeutiers parce que le porteur du drapeau est tué. La colère se retourne alors contre des Européens qui, très vite, sont tués. Immédiatement, des Européens se procurent des armes auprès de la police et tuent au hasard, des Algériens. Le bruit se répand, des milices se forment à Guelma. Avec l’aval des autorités, des Européens armés tirent sur des civils désarmés, prêtant main-forte aux gendarmes, à la légion étrangère aux troupes coloniales d’Afrique.

Est-ce le premier acte de la guerre d’Algérie ?

BENJAMIN STORA. C’est un drame fondateur de la guerre d’Algérie. À ce moment-là entre en scène une nouvelle génération de nationalistes algériens radicaux qui pose le principe de la lutte armée. La revendication d’autonomie est dépassée, au profit du mot d’ordre d’indépendance. C’est un tournant fondamental.

-

Commentaires

Cinema Algerien

![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot