-

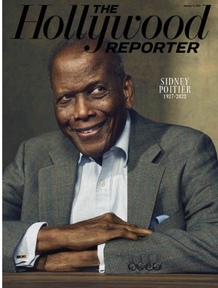

Tariq Teguia,

Tariq Teguia, cinéaste .

ombres et Brouillard

le 06.12.13 | 10h00 Réagissez

| © D. R.Révolution Zendj, dernier opus de Tariq Teguia fut projeté au Festival International de Belfort. 5 années qu’on attend cet évènement, dont trois de tournage. Rencontre avec un cinéaste qui prend le temps de questionner et de filmer les fantômes.

-Entre ton précédent film, Inland et celui-ci, 5 années se sont écoulées dont deux consacrées au tournage…

Trois ans. Entre deux et trois ans. Il a commencé le 17 novembre 2010. J’ai encore tourné en Grèce à la toute fin du mois de mars 2013. Deux ans et demi de tournage. D’abord deux jours de tournage à Athènes en novembre 2010. Ensuite trois jours de tournage sur Alger en janvier 2011. Puis nous sommes partis à Beyrouth. 6 semaines de tournage, je crois. Nous sommes rentrés sur Alger, nous avons tourné sur le territoire. Nous sommes partis en Grèce où nous avons filmé à Athènes puis à Thessalonique. Nous pensions avoir terminé.

Malheureusement, il a fallu retourner au Liban pour refaire des scènes avec l’un des personnages, un Américain, qui nous avait lâchés. On a choisi un autre acteur. Nous étions en juin 2011. En parallèle, j’ai profité d’une invitation de Harvard qui avait organisé un cycle autour de mes films, pour repérer et tourner quelques plans qui ont servi au film. Finalement, le tournage s’est définitivement terminé fin mars 2013. Et c’est là que j’ai repris et finalisé le montage. Quelques fois, ce tournage fut douloureux, lourd, très lourd à tirer, à porter. Quand on n’a pas beaucoup de moyen, on réduit tout.

-Comment peut-on produire un film tel que Révolution Zendj ?

Je travaille avec mon frère, Yacine, qui est producteur, avec mes amis. Nous avons une méthode et il est possible de gérer un budget d’où ce travail collectif. Nos acteurs n’en sont pas. Nous fabriquons un système de production, un outil de travail. C’est une conscience professionnelle qui se démarque du système classique et omniprésent chez les professionnels de la profession. On peut nous le reprocher. Mais il faut manifester soi-même un peu de volonté, de désir. Il faut donner le sentiment, et plus que ça, qu’on a vraiment envie d’avancer et que les choses ne s’étiolent pas. Je me suis posé la question de pourquoi l’idée d’abandonner ne m’ait pas traversé l’esprit. Je n’ai pas le droit de lâcher. Parfois je ralentis la cadence, mais je ne me suis jamais arrêté de travailler sur ce film.

Fallait écrire le scénario, effectuer des repérages, seul dans un premier temps, en groupe quand je suis en Algérie, puis réécrire le scénario avec Yacine, effectuer la préparation du film. Un moment donné, tu es face à un mur financier, d’effort physique, mais on reprend tout et on se lance. Il m’arrive souvent de me tromper. Et c’est ce qui rend l’exercice excitant. Nous sommes restés dans les limites du budget, malgré tout. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres producteurs. Nous avons, Yacine et moi, une méthode basée sur une relation de confiance. Et puis, ce film, comme les autres, a été aidé par ma mère qui nous a poussés à terminer ce film. Ça suffit. C’était plus qu’une présence. C’était décisif.

-Comment as-tu connu l’histoire de cette révolte d’esclaves noirs au IXesiècle, les Zendj ?

Il y eut d’abord cette traversée de repérage dans le monde arabe, à travers les festivals de cinéma où je présentais mes films. J’ai vu des choses, pris des notes, constaté un puzzle, des éléments, des fragments qui se mettent en place. Après il faut unifier tous ces éléments. Ça donne un scénario que j’écris avec Yacine, parfois des discussions avec des amis. On évoquait souvent les anciennes révoltes dans les pays arabes telles que les Zendj. Ensuite, j’articule tout ça avec le présent, qu’il y ait une résonance avec ma société. Le film d’histoire ne m’intéressait pas. L’idée de départ était de montrer une persistance de la lutte et le refus de l’oppression dans notre monde actuel. Puis ces luttes étaient géographiquement et historiquement localisables dans un pays qui nous intéressait, en l’occurrence l’Irak.

Un pays qui a traversé de nombreuses guerres dont la dernière qui n’est pas terminé, me semble-t-il. On s’était posé la question du Proche-Orient à travers l’Irak. L’invasion américaine, le redécoupage des cartes, la question du Liban. Les branchements se font à pleins d’endroits différents. Le personnage de Nahla, vivant en Grèce, d’origine palestinienne, dotée d’une histoire qui la renvoyait au Liban où ses parents avaient combattu. Les branchements sont là, dans ce genre de situation. Tout se reconnectait. Je pars des Zendj pour arriver à notre société. Les lignes s’entrecroisent et parfois résonnent entre elles.

-Des lignes de fuite ?

Le journaliste algérien, Ibn Battuta, est envoyé au Liban pour voir comment les libanais vivent depuis 20 voire 30 ans. Très vite, il se sent pris d’une envie de partir en Irak, à la recherche d’un nom, d’un visage. Nous sommes dans une ligne de fuite. Paradoxalement, ce journaliste part à la recherche de fantômes. Son interlocuteur, sur la terrasse d’Alger, le lui dit. «Tu risques de trouver des fantômes.» C’est un journaliste qui ne sait pas ce qu’il recherche. C’est un bon point de départ. Battuta veut savoir comment les choses se transforment. C’est un sismographe. Dans Inland, le personnage principal était topographe. Dans Révolution Zendj, c’est un sismographe à la recherche de spectres.

-Dans Révolution Zendj, Ibn Battuta l’Algérien va au Liban, Nahla, la Grecque d’origine palestinienne, le rejoint, le Nord et le Sud se croisent à l’Est, au Proche-Orient.

C’est l’un des enjeux du film. Encore plus de lignes. Comment on assiste à une mondialisation du marché, du capital. De quelle manière les individus, les sociétés répondent à ce changement. Ces luttes ne se rejoignent pas ponctuellement, mais chacune de leur côté, elles disaient la même chose, confusément, isolément, de manière atomique, mais ce qui est énoncé en Egypte ou en Tunisie soit complètement différent de ce qui s’est passé en Grèce ou en Espagne. C’est le même mouvement, de manière disparate, aveugle, mais il est présent. Quand je préparais le film en Grèce, je me suis retrouvé dans un squat à Thessalonique.

Ce n’est pas facile. Tu ne tournes pas aussi facilement dans des endroits de ce genre, proches des milieux anarchiques. Il faut des longues heures de discussion. Ils me disaient : «Comment prétends-tu faire le lien entre ce qui se passe chez nous et les manifestations en Algérie ou ailleurs ?» Et je vous rappelle que nous étions en septembre 2011, bien avant la révolution du Jasmin. Plus tard, ils ont vu que tout était lié. Tout ! Les connexions se sont refaites car elles étaient potentiellement présentes. Nous sommes tous concernés par ces crises quelle que soit leur origine. Il y a une telle fatigue qu’on ne se la pose plus. Par exemple en France. Au contraire de la Grèce. En Algérie, ce sont les centaines de foyers d’émeutes qui montrent bien que la société algérienne veut autre chose qu’elle connaît aujourd’hui. Ça ne semble pas prendre les mêmes contours que ce que l’on a vu en Egypte ou en Tunisie. Il y a plusieurs raisons. Fatigue due aux 10 années de guerre civile, épuisement de la société, peu de relais de la classe politique. L’émeute, en Algérie, est gérée.

-Et comment le cinéma peut se mêler de ces affaires ?

Il s’en mêle quand il les montre, quand il les fait exister, quand il les fait entendre. Sous la forme d’une fiction, du documentaire.

-Ne crains-tu pas d’orienter ton cinéma vers quelque chose de plus militant, vers une idéologie ?

Si je pensais faire que ça, je serais journaliste, j’écrirais des articles. Pour des questions de commodité, on a tendance à séparer la forme et le fond. Dans mon film, on ne sépare pas. Les images, les acteurs, les rythmes de montage, les sons, le cadre, tout cela est entremêlé. Ça s’appelle un film et je ne veux pas y renoncer. C’est un mouvement. Je veux rendre compte du monde par un ensemble de rythme sonore, visuelle, colorimétrique. Ce sont des questions de cinéma. Et c’est ce qui fait que dans mes films, on ne bascule pas du côté du pamphlet, du tract militant ou idéologique. Ce sont des formes, des vitesses, des sensations.

-Je trouve que dans ton dernier film, le fond et la forme n’ont pas d’équité. Il y a un ralentissement de rythme. Il existe dans ce film, des séquences où cette équité crée du sublime, et d’autres, qui sont déréalisés par des dialogues qui viennent, pour des raisons inexpliquées, donner de la légitimité à cette forme que tu essaies d’installer dans ton film. En cela, il m’arrive d’être gêné, voire de m’éloigner du film.

Il y a une séquence, celle du bar, où les deux personnages américains, les néo-conservateurs, attendent quelque chose. Il y a de la crispation. Un peu d’exaspération. Tu vois le rapport avec le barman. Des choses sont dites. Je ne peux pas les refuser. Dans ce cas, dans Inland, le discours des activistes étaient de trop…

-Non ! Je les trouvais belles car en décalage, ironiques…

Pas du tout ! Elles ne sont pas ironiques.

-Il y a tout de même ce personnage, dans l’une des séquences d’Inland, qui affirme être un hermaphrodite, sous les rires de ses camarades.

Oui, mais il n’y a pas d’ironie. Citez-moi d’autres exemples dans Révolution Zendj qui t’ont gêné

-La première heure du film est symptomatique de cette absence d’équité. Je pense notamment à la séquence dans Beyrouth où tu filmes ces personnages politisaient à outrance sur leur passé et leur avenir.

Je ne trouve pas qu’elle soit moins cinématographique. Tout est filmé en contrechamp. Un travail sur l’extérieur, sur le son, alors que toute la scène se déroule en intérieur. Un jeu du dedans/dehors totalement lié à la construction de Beyrouth. Entre présent et passé. Dans cette séquence, il y a l’impossibilité de faire des choses. Au niveau du cadre, du découpage, il y a une tentative de cinéma.

-A partir du moment où tes personnages dialoguent entre eux, je me sens séparé. Prenons l’exemple d’Alger et d’une séquence que tu filmes dans une salle de rédaction. Elle va vite, très vite, mais on comprend. On accompagne Ibn Battuta. Il y a des moments politisés, mais ils sont moins frontaux car la forme rejoint le fond et ça donne une séquence belle et dynamique. Je trouve que la première heure est liée à ton envie de tout dire. Mais ça ne prend pas. Dans Inland, il y a un air politique mais ça n’est pas gênant… peut-être dû aux silences et non-dits de ton personnage principal.

Je ne voulais surtout pas faire comme Inland. Je ne voulais pas reprendre ces soi-disant ingrédients d’un film pour en faire un autre. Dans Révolution Zendj, il y a cette séquence où la mère de Nahla parle avec sa fille. Elle lui dit des choses, des choses politiques.

-C’est une très belle scène

Oui, mais c’est exactement ce que tu reproches aux autres séquences.

-Peut-être que dans la séquence dont tu parles, le fait de les filmer en gros plans, donne cette équité.Pas du tout. Il existe des cadres et des formes pour lesquels tu n’es pas sensible. Je peux le comprendre. Mais ça n’est pas en raison du flot de paroles. Le père échange avec sa fille. On entend que de la politique. Tout comme la mère. Dans celui-ci, il y a plus de dialogue que dans mes précédents films car la situation s’y prêtait. Dans Rome plutôt que vous, on filmait le désert d’une ville, la nuit sous le couvre-feu. Dans Inland, on filmait différents types de désertification. Dans Révolution Zendj, on est dans une ville bouillonnante où un journaliste pose des questions. On y voit du théâtre. On lit du Butor, c’est plus volubile mais ça dresse une autre carte plus dense. Dans Inland, on visait à la raréfaction y compris du personnage principal. Dans le dernier, ce mouvement d’intensification se trouve dans les 2/3, après on perd en volubilité, on traverse d’autres espaces. Dans cette première partie, j’ai beaucoup travaillé sur les voix, je voulais qu’elles soient spectrales. Elles disent des choses. Je voulais une coexistence musicale et politique. C’est ce qui m’a frappé par exemple à Thessalonique. Contrairement à Beyrouth. Eux, sont en période d’attente. Il y avait une séquence que j’avais enregistrée mais que je n’ai pas conservée, malheureusement, au moment de cette fameuse discussion que tu juges contestable, mais pas moi…

-Contestable dans la mise en scène

Surtout dans la mise en scène. Je pense vraiment le contraire de ce que tu dis. Entre ces corps sans visage et ces ombres, ça résonne avec tous les autres spectres. Qu’est-il arrivé à la révolution palestinienne ? C’est la question qui est posée dans ce dialogue et ce n’est pas anecdotique. Donc, une jeune femme disait : «Au Liban, on attend la prochaine guerre.» Il est évident qu’ils sont dans l’expectatif. C’est troublant et paradoxal.

-A la fin de ton précédent film, Malek dit : «Je n’étais qu’à moitié là.» Dans Révolution Zendj, toujours à la fin du film, Ibn Battuta arrive enfin sur le lieu où l’on retrouva de la monnaie Zendj. Il fait remarquer à son guide qu’il n’y a rien. Celui-ci, enlève à moitié son turban et lui répond : « Oui, mais nous sommes là ». Ces deux phrases font écho.On me l’a déjà fait remarquer. Je ne l’ai pas fait intentionnellement.

-J’ai l’impression que dans cette séquence, ce journaliste est déçu.Non même pas. Je dirais qu’il est étonné. Il cherchait un nom et un visage. Il l’avait en face de lui, et il ne l’a pas vu. Il est désemparé. La difficulté pour moi dans ce film, c’était de filmer la matière des fantômes. Dans Inland, tu le voyais déjà. Révolution Zendj, c’est un film très incarné. Il y a toujours ces spectres, cette danse de spectres. Diyanna Sabri qui joue le rôle de Nahla, n’est pas actrice. Danseuse et chorégraphe à la base. Le film est toujours dansé. Dans le squat des étudiants en Grèce, dans l’appartement libanais sur la musique des MC5, quand elle tente de fuir les policiers grecs

-Ça danse au début de ton film avec ces jeunes algériens qui encerclent Ibn Battuta.

Exactement. Merci de le rappeler. C’est chorégraphié. Je ne pouvais pas faire plus simple comme émeute. Pour faire entendre ou faire arriver ces sensations, c’est d’enlever beaucoup de choses, d’épuiser la bande-son pour que ça devienne muet. Après produire des respirations dans cette situation, une pointe, un pic. C’est à la condition d’enlever qu’on peut faire entendre. Dans mes films par exemple, la musique, les chansons originales, sont pour la plupart déjà là, bien avant le film… ce sont de vieilles connaissances. Mais il y a très peu de musique. DansInland, il y a 13 minutes de musique et l’on croit qu’il y en a plus. Car j’enlève pour mieux faire entendre. Je fais vivre mon film de cette manière.

-Depuis ton premier long-métrage, tu travailles avec Nasser Medjkane, le directeur photo…

Nasser ne lit jamais le scénario excepté la note d’intention. Il n’y a pas trop de secrets dans nos rapports. On travaille ensemble à l’instinct, sans friction. Nasser ne défend pas le pré carré de la profession. Il n’y a pas de statut entre nous. Il propose un cadre. Il le fait. Puis, ensuite, quand j’ai une idée, je lui propose autre chose. Je cadre. C’est une sorte de «battle» façon rap. C’est de la joute visuelle. Il n’y a pas d’égo. C’est pour ça qu’on arrive à travailler ensemble. Nasser sait d’instinct où je veux aller.

-Dans Révolution Zendj, on remarque le nom du réalisateur Omar Belkacemi qui occupe les fonctions d’assistant-réalisateur.

Je le connais depuis Béjaïa, depuis l’édition 2008. J’avais vu son film (Dihya). Je lui ai proposé de travailler sur mon film. Quand il a pris connaissance du titre initial, Ibn Battuta, il pensait que ce serait un film à costumes, qu’il y aurait toute une équipe avec maquilleuse, etc. (rire). Il n’avait pas encore lu le scénario. Il était affolé au début, ça a mis du temps, mais au fil des semaines, il a très vite compris. Quand on vient d’un système hiérarchisé, on met du temps à s’adapter à autre chose. Mais à partir du moment où il a compris, tout s’est très bien passé.

-Il est vrai…

Avant que j’oublie, je voudrais rebondir sur un de tes articles, où tu décrivais le tournage de Révolution Zendj, comme étant pharaonique. J’ai trouvé ça cocasse… Ça renvoie à une espèce de films avec des moyens conséquents, alors que notre budget est loin de ça. Sur le coup, ça m’a bien fait rire. Sérieusement, quand tu vois Révolution Zendj, ça reste un film à petit budget…

-J’évoquais surtout l’ampleur du tournage dans sa durée

Oui, mais «pharaonique», c’est démesuré voire comique.

-Est-ce que ce film sera projeté à Alger ?

Il le faut. Comme je dois le montrer à Beyrouth, à New-York, Athènes et Thessalonique. Là, où le film s’est baladé. Le cinéma, c’est de trouver les distances, les bonnes distances.

Bio express :

Né en 1966 à Alger, Tarik Teguia a réalisé deux courts métrages de fiction, Kech’mouvement ? (1992, co-réalisé avec Yacine Teguia), et Le Chien (1996), un essai vidéo, Ferrailles d’attente (1998) et un film en vidéo tourné à Alger, Haçla-La Clôture (2002), avant de passer au long métrage avec Rome plutôt que vous (2006, Grand prix à EntreVues), puis Gabbla (Inland) en 2008. Révolution Zendj est son troisième long métrage.

Tariq Teguia fait tomber la

foudre sur Belfort

LE MONDE | <time datetime="2013-12-05T11:32:33+01:00" itemprop="datePublished">05.12.2013 à 11h32</time> • Mis à jour le <time datetime="2013-12-05T15:21:49+01:00" itemprop="dateModified">05.12.2013 à 15h21</time> |Jacques Mandelbaum

<figure class="illustration_haut" style="margin: 0px; position: relative;"> </figure>

</figure>

Changement de mains au festival Entrevues de Belfort, bastion de la cinéphilie française, où Lili Hinstin (jeune programmatrice passée par la Villa Médicis et Cinéma du réel) prend cette année la direction artistique, après l'éviction un rien confuse de Catherine Bizern.

On craignait le pire, qui n'est pas arrivé. La réponse fut étagée. Une compétition digne de la réputation du festival, une notable série d'événements parallèles, depuis la rétrospective consacrée à Jacques Doillon en présence du cinéaste et de ses collaborateurs jusqu'à une carte blanche délivrée au maître du cinéma de genre John Carpenter.

UNE PRISE DE RISQUE

Le geste pour ainsi dire définitif aura consisté en la sélection du troisième long-métrage du réalisateur algérien Tariq Teguia, Révolution Zendj, dont les deux précédents films (Rome plutôt que vous et Inland) ont déjà été montrés à Belfort. Cette avant-première française sera comptée à Lili Hinstin comme un acte de détermination esthétique (rejetée par les festivals de Cannes et Venise, cette oeuvre qui divise a été montrée en avant-première mondiale au festival de Rome) et comme une prise de risque pour l'équilibre de sa compétition (que le film a de fait survolée).

Révolution Zendj fait partie de ces rares films qui, par leur puissance, leur beauté, leur audace...

-

Commentaires

Cinema Algerien

![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot