-

Par hechache2 le 20 Septembre 2013 à 18:43

Les Français d’Algérie de Pierre Nora : le retour du refoulé algérien (2)

A l'heure où Albert Camus est devenu un héros intouchable en France (les insultes les plus violentes reçues par l'auteur de ces lignes concernent sa critique de L'étranger par Visconti) de Michel Onfray au centre-droit, quelle surprise de lire dans la réédition de l'ouvrage de Pierre Nora,Les Français d'Algérie,paru pour la première fois en 1961, une lecture adulte du roman le plus ampoulé de la littérature française, décrit ici comme la réalisation fantasmatique d'un désir inconscient des Français d'Algérie (le roman raconte le meurtre d'un Arabe par un pied-noir qui le descend sur une plage alors que le second veut se venger de l'ami du meurtrier, un souteneur qui frappait la soeur de l'Arabe).

A l'heure où Albert Camus est devenu un héros intouchable en France (les insultes les plus violentes reçues par l'auteur de ces lignes concernent sa critique de L'étranger par Visconti) de Michel Onfray au centre-droit, quelle surprise de lire dans la réédition de l'ouvrage de Pierre Nora,Les Français d'Algérie,paru pour la première fois en 1961, une lecture adulte du roman le plus ampoulé de la littérature française, décrit ici comme la réalisation fantasmatique d'un désir inconscient des Français d'Algérie (le roman raconte le meurtre d'un Arabe par un pied-noir qui le descend sur une plage alors que le second veut se venger de l'ami du meurtrier, un souteneur qui frappait la soeur de l'Arabe).Les plaisirs sont nombreux à la lecture de cet ouvrage hétéroclite, essai sociologique sur la situation de l'Algérie à la fin de la guerre, et pamphlet contre la violence et l'obstination des Français d'Algérie dont le racisme et la haine de l'élite métropolitaine croisés de l'esprit revanchard de l'armée française humiliée en Indochine les ont rendus particulièrement perméables au fascisme.

Le premier plaisir est procuré par la lecture de la passionnante introduction du plus grand historien de la colonisation, Charles-André Julien, dont les livres ne sont malheureusement plus édités sans doute parce que l'histoire de la période est devenue principalement partisane (à l'exception des ouvrages de Raphaëlle Branche) et que l'anecdote et le raccourci y disputent la place à l'histoire. Le Professeur de la Sorbonne voit dans l'esclavage les prémisses du racisme qui allait culminer dans la période coloniale, durant laquelle, des massacres de la conquête à la spoliation des terres des Arabes (loi Warnier de 1873) en trahisons permanentes des promesses de la métropole par les fonctionnaires coloniaux ("le gouvernement fédéral : un réceptacle de putridité"), du Royaume arabe rêvé par Napoléon III au projet Blum-Viollette, le pire prenait une option irréversible.

La démonstration de Pierre Nora est d'une grande violence pour un homme de gauche de son époque qui n'a fait le choix de soutenir ni le FLN ni le communisme. Il s'attache à la description d'un monde enfermé sur lui-même, construit à défaut d'unité culturelle ou linguistique (les colons venant de toute l'Europe méditerranéenne) sur le mépris de l'Arabe ("qui ne comprend que la force") et de la métropole représentée par les élites forcément haïes, ce qui allait donner libre cours au déchaînement envers les juifs associés aux riches entre la fin du XIXe siècle et la seconde guerre mondiale (la série populaire des Cagayous comprend un Cagayous antijuif, et Edouard Drumont auteur de l'essai antisémite La France juive était député d'Alger) et bien sûr envers les populations musulmanes (chez les Français d'Algérie éclairés décrits par Nora, loin de l'idée selon laquelle toute information sur la torture était tenue secrète, elle est jugée comme un "le prix à payer").

La dernière partie de l'ouvrage consacrée aux libéraux est la plus surprenante car la définition du terme a changé depuis l'époque pour évoquer aujourd'hui surtout les obsédés de la liberté d'entreprendre. Pierre Nora englobe dans cette catégorie Albert Camus, Germaine Tillion, plus généralement les intellectuels qui ont réclamé une colonisation plus juste (il n'est pas rare dans les débats contemporains sur l'Algérie d'entendre à la lumière des horreurs connues par l'Algérie durant les années 90 que la France aurait dû y rester), et qui "hier gauche inutile de l'Algérie française, seront demain la droite inutile d'une Algérie arabe".

Pierre Nora se donne à la fin de l'ouvrage des allures de Roosevelt ronflant (l'auteur le reconnaît en introduction où il se reproche de ne pas avoir été au bout de son intuition initiale prévoyant le retour de la plupart des FDA en France) avec son "New Deal pour l'Algérie", mais le tout est merveilleusement emballé par la lecture de l'ouvrage par Germaine Tillion pour L'Express, éreintée par l'auteur dans son livre, mais en grande dame qu'était cette résistante, anthropologue, créatrice des centres sociaux en Algérie, résume les qualités (et les défauts) du livre qui décrit somme toute le seul avenir possible de la France, l'indépendance de l'Algérie : "Tout dépend de la nature de nos relations avec les Algériens. Je voudrais pouvoir en dire autant des relations franco-françaises, mais j'ai grand peur qu'elles n'aient été aigries pour longtemps par les poisons algériens."

Les Français d'Algérie de Pierre Nora, Christian Bourgois Editeur, 340 p. Introduction de Charles-André Julien, réponse de Jacques Derrida à l'envoi du livre par son auteur.

votre commentaire

votre commentaire

-

-

Par hechache2 le 12 Septembre 2013 à 17:34

1954 - 1962

.La guerre d'Algérie, Yves Courrière, 1972Avoir vingt ans dans les Aures, René Vautier, 1972En France durant la guerre d'Algérie, seuls deux cinéastes ayant la popularité suffisante pour distribuer leurs films en salles abordent de front la guerre d'Algérie : Jean-luc Godard avec Le petit soldat (1960, censuré jusqu'au 21 janvier 1963) et Alain Cavalier avec Le combat dans l'île (1961)

Une nation, l'Algérie (René Vautier, 1954) et Algérie en flammes (René Vautier, 1958), Octobre à Paris (Jacques Panijel, 1962), Les oliviers de la justice (James Blueet, 1961) J'ai huit ans (Yann Le Masson, 1962, documentaire de 10 minutes), sont aussi réalisés durant le conflit mais connaissent une diffusion restreinte.

La situation en France durant le conflit

Le parti communiste avait encouragé la production de films contre la guerre d'Indochine, faits très souvent dans des conditions très difficiles et aux risques et périls de ses réalisateurs. La position du P.C. est plus complexe au sujet de la guerre d'Algérie dont il ne connaît pas les dirigeants qui, par ailleurs, ne se réclament pas du communisme.

Les réalisateurs communistes, René Vautier en tête, pensent qu'ils n'ont pas à attendre une directive du parti et partent pour le maquis algérien de leur propre initiative. Il sera poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'état par Mitterrand pour Une nation, l'Algérie, portrait sur la conquête de l'Algérie en 1830 et ce, non pas même pour avoir parlé des exactions dignes du pire fascisme dont les généraux se ventaient, mais pour cette simple phrase "L'Algérie a été indépendante sous la Sublime porte et redeviendra indépendante".

A la censure féroce s'ajoute le fait que les Algériens ne veulent pas d'un appui direct des cinéastes français. Vautier est prévenu qu'il peut être assassiné dans le maquis car, si son film est bon, les Algériens ne voudront pas dire qu'il a été fait par un français. Suite à Algérie en flammes, il est condamné à mort par les Algériens et passe 25 mois en cellule.

1956 Intensification de la guerre et envoi du contingent. Près de deux million d'appelés se succéderont en Algérie.

La censure est féroce durant les huit années de 1954 à 1962 que dure la guerre mais sans doute plus grave encore, la France semble attendre, sans prendre partie, la fin de cette guerre. Le début de l'insurrection a lieu le 1er novembre 1954 et en 31 mars 1955 est promuloguée la loi instituant l'Etat d'urgence en Algérie avec envoi du contingent. Au début de la guerre, les manifestations sont importantes en France. Sur 60 000 rappelés pour la guerre en 1955 près de 40 000 manifestent à l'appel du parti communiste. En 1956 cependant, seuls 60 000 appelés sur 150 000 manifestent. En 1956, de nombreux Chtis refusent encore de partir en guerre. Mais, dès 1957, une petite soixantaine seulement seront insoumis et déserteront. L'affaire Yveton, membre du parti algérien, qui met une bombe dans une centrale de nuit sans tuer personne et qui sera exécuté, ne soulève pas le même élan que l'affaire Henri Martin durant la guerre d'Indochine. Mitterrand, garde des sceaux, approuve l'exécution d'Yveton.

Devant ce peu d'adhésion aux manifestations anti-guerre, le parti communiste décide d'un travail souterrain dans les casernes et attendra 1961 pour un retour des grandes manifestations.

Durant La bataille d'Alger (janvier-septembre 1957), le général Massu anéantit la section algéroise du F.L.N., responsable de nombreux actes terroristes anti-colons à Alger. Durant cette période, de nombreux débats secouaient la métropole : des militants d'extrême-gauche et de gauche aidaient les membres du FLN et dénonçaient la torture, alors que des militaires dénonçaient les hésitations des hommes politiques et souhaitaient le retour de de Gaulle au pouvoir. Militairement gagnée par la France en 1959 (opération Jumelles), elle est politiquement remportée par le mouvement indépendantiste en 1962. Elle se double d'une guerre civile et idéologique au sein des deux communautés, donnant lieu à des vagues successives d'attentats, assassinats et massacres sur les deux rives de la Méditerranée. Côté algérien, elle se traduit par une lutte de pouvoir qui voit poindre la victoire du FLN sur les partis algériens rivaux, notamment le MNA (Mouvement national algérien) et par une campagne de répression contre les harkis soutenant le statu quo du rattachement de l'Algérie à la République française.

Par ailleurs, la guerre d'Algérie suscite l'affrontement entre une minorité active hostile à sa poursuite (mouvement pacifiste), une seconde favorable à la révolution (les "porteurs de valises"), et une troisième ralliée au slogan de l'Algérie française" (Front Algérie Française, Jeune Nation, OAS).

Cette guerre s'achève à la fois sur la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 lors d'une allocution télévisée du général de Gaulle, suite au référendum d'autodétermination du 1er juillet prévu par les accords d'Évian du 18 mars 1962, sur la naissance de la République algérienne le 25 septembre et sur le départ du million de Français vivant en Algérie.

Les films après le conflit

Dès l’indépendance, Marceline Loridan et Jean-Pierre Sergent tournent Algérie année zéro. Début 1962, le jeune réalisateur américain installé en France James Blue tourne un film tout à fait français, et resté longtemps tout à fait invisible, Les Oliviers de la justice, fiction inscrite dans la réalité de la Mitidja et de Bab-El-Oued aux dernières heures de présence coloniale française.

Agnès Varda, Alain Resnais, Jacques Rozier ou Jacques Demy en France osent aborder le sujet dans des films où la guerre est évoquée de façon indirecte. Dans Cléo de 5 à 7 (Agnès Varda, 1962) c'est un soldat qui part pour la guerre en même temps que Cléo attend le verdict sur sa maladie.La même année, le conflit est très présent, hors champ, dans Le joli mai de Chris Marker et Pierre Lhomme. Dans Adieu Philippine (Jacques Rozier, 1963), c'est Dédé qui revient mutique de son service de vingt-sept mois en Algérie et Michel qui part pour le front après avoir donné rendez-vous à celle des jeunes filles qui sera capable de l'attendre. Adieu sous le soleil d'autant plus tragique que Rozier a montré l'inconscience dans laquelle le pouvoir entretient la jeunesse au sujet de la guerre d'Algérie. ; comme dans Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda et Adieu Philippine de Jacques Rozier.

Dans Muriel ou le temps d'un retour (Alain Resnais, 1963) Bernard essaie de trouver auprès de son amie Marie-Dominique un peu d'apaisement aux souvenirs atroces que lui a laissés la guerre d'Algérie, à la vision d'une jeune femme, Muriel, soumise à la torture qui le hante sans cesse. Dans Les parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, 1964), Guy est appelé à l'armée dès le début du conflit. Il ne donne pas de nouvelles durant la guerre et Geneviève enceinte de lui épouse alors Roland Cassard. En mars 1959, Guy est de retour d'Algérie, blessé à la jambe. Il reprend son travail au garage, mais, brisé le quitte bientôt pour errer sans but. En décembre 1962, la tragédie amoureuse se clôt devant une station service. Dans L'amour à la mer (Guy Gilles, 1964) omniprésence de la mort pour Daniel avec la guerre en arrière fond, très présente et l'impossibilité d'y échapper.

L'insoumis (Alain Cavalier, 1964) retrace le parcourt de Thomas Vlassenroot (joué par Alain Delon), jeune Luxembourgeois qui a combattu en Kabylie dans la légion étrangère française pendant la guerre d'Algérie et qui a fuit l'O.A.S. avant d'accepter une mission pour de l'argent.En 1967 dans La Chinoise, Godard met face à face Véronique, qui veut commettre un attentat, et Francis Jeanson, ancien porteur de valises du FLN, qui rappelle la condition nécessaire pour l'action violente : avoir le peuple derrière soi.

Les années 70 se partagent entre films engagés : Avoir vingt ans dans les Aures (René Vautier, 1970), R.A.S. (Yves Boisset, 1975) et analyses sociologiques : Élise, ou la vraie vie (Michel Drach, 1970), Chronique des années de braise (Mohammed Lakhdar-Hamina, 1975, sur les années 1944-1954 qui conduiront au conflit) ainsi que le documentaire somme d'Yves Courrière La guerre d'Algérie (1972) qui sort dans 16 salles à Paris et est bien accueilli même à Nice ou Marseille. La troisième partie de Français si vous saviez (Sédouy et Harris, 1973) s'intitule "Je vous ai compris" et analyse l'attitude de De Gaulle au moment de la décolonisation. La différence de perception atteint son maximum entre La question (Laurent Heynemann, 1977), film clé sur la réalité de la torture pendant le conflit et L'honneur d'un capitaine (Pierre Schoendoerffer, 1982).

Conclusion provisoire

On a trop souvent dit que la France était incapable d'ausculter son histoire au cinéma en comparant le traitement de la guerre d'Algérie à celui de la guerre du Viet-Nam. Durant les conflits, ce sont, en France et aux Etats Unis, seulement deux films commerciaux qui sont produits. Entre 1954 et 1982, les Français produisent 14 films sur la guerre d'Algérie. Entre 1967 et 1990, les Américains, avec leur puissance économique en produisent certes beaucoup plus dont vingt, au moins, ont un retentissement international. Mais en effet l'impact sur le public qui est tout autre.

Chez les Américains, le sentiment de puissance est exalté à un moment ou à un autre (Rambo, hélicoptères d'Apocalypse Now...). L'ennemi n'est pas un "autre" que l'on tente de comprendre mais un ennemi presque toujours hors champ (que l'on "respecte" en tant qu'ennemi irréductible). La guerre du Viêt-Nam est souvent montrée comme un spectacle et possède donc une capacité à faire entrer le film dans la mémoire collective par le succès qu'il génère auprès du public. Ce sont bien les spectateurs qui manquent le plus en France.... Ce à quoi Hors la loi a tenté de s'attaquer.

Jean-Luc Lacuve le 28/09/2010.

Sources :

- colloque Les amnésies de l'histoire française au cinéma.

- Jean-Michel Frodon, Le cinéma français a fait sa guerre d'Algérie, Slate.fr du 20/12/2012.

Principaux films sur la guerre d'Algérie :Hors la loi Rachid Bouchareb France 2010Maurice Audin - la disparition François Demerliac France 2010L'ennemi intime Florent Emilio Siri France 2007Mon colonel Laurent Herbiet France 2006La trahison Philippe Faucon France 2005Le cri des hommes Okacha Touita France 1999Vivre au paradis Bourlem Guerdjou France 1998Le fusil de bois Pierre Delerive France 1995Les roseaux sauvages André Téchiné France 1994Des feux mal éteints Serge Moati France 1994La guerre sans nom Bertrand Tavernier France 1992Cher frangin Gérard Mordillat France 1989Liberté la nuit Philippe Garrel France 1984Les sacrifiés Okacha Touita France 1983Liberty Belle Pascal Kané France 1983L'honneur d'un capitaine Pierre Schoendoerffer France 1982La terre au ventre Tony Gatlif France 1978La question Laurent Heynemann France 1977Certaines nouvelles Jacques Davila France 1976Chronique des années de braise Mohammed Lakhdar-Hamina Algérie 1974R.A.S. Yves Boisset France 1973La guerre d'Algérie Yves Courrière France 1972Avoir vingt ans dans les Aures René Vautier France 1972Décembre Mohammed Lakhdar-Hamina Algérie 1972Élise, ou la vraie vie Michel Drach France 1970Hassan Terro Mohammed Lakhdar-Hamina Algérie 1968Le vent des Aurès Mohammed Lakhdar-Hamina Algérie 1966Les centurions Mark Robson U.S.A. 1966La bataille d'Alger Gillo Pontecorvo Italie 1966L'insoumis Alain Cavalier France 1964Muriel ou le temps d'un retour Alain Resnais France 1963Adieu Philippine Jacques Rozier France 1963Le joli mai Chris Marker France 1962Algérie année zero Marceline Loridan France 1962Les oliviers de la justice James Blue France 1962J'ai huit ans Yann Le Masson France 1962Octobre à Paris Jacques Panijel France 1962Le combat dans l'île Alain Cavalier France 1961Les fusils de la liberté Djamel Chanderli Algérie 1961La voix du peuple Djamel Chanderli Algérie 1961Yasmina Djamel Chanderli Algérie 1961Notre Algérie Djamel Chanderli Algérie 1961Le petit soldat Jean-Luc Godard France 1960Algérie en flammes René Vautier France 1958Une nation, l'Algérie René Vautier France 1954 votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 23:51

CRITIQUE

Naguère d'Algérie

Tournée en 1962, une fiction à valeur de témoignage ressort à Paris.

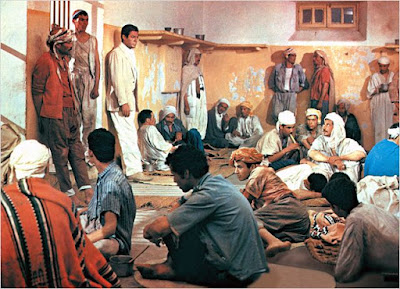

En janvier 1962, l'Américain James Blue, tout juste sorti major de l'Idhec (l'école de cinéma parisienne), achève les prises de vues de son premier film à Alger et dans la plaine de la Mitidja. Deux mois plus tard, le FLN et le pouvoir gaulliste signaient les accords d'Evian mettant fin à la guerre d'Algérie et préparant l'indépendance du pays. Le rapprochement entre les deux dates souligne l'intérêt historique des Oliviers de la justice, pratiquement invisible depuis sa sortie dans les salles françaises voici quarante-deux ans. Réalisée dans un style quasi documentaire «au milieu des bruits et de l'agitation de la ville», cette fiction sur un jeune pied-noir qui retourne à Bab-el-Oued alors que son père agonise est un témoignage précieux sur l'Algérie lors des derniers mois de ce que l'on appelait encore les «événements». La caméra de James Blue enregistre la présence pesante de l'armée dans les rues, une fouille au corps à l'entrée d'une épicerie, une opération de déminage aux allures de routine, les fermes cernées de barbelés et protégées par le contingent. Mais elle montre aussi, au-delà de la tension, que la vie continue, via le foisonnement multiethnique des marchés d'Alger, la détente des Européens aux terrasses des cafés...

Idéalisée. «Nous nous sommes tous efforcés metteur en scène, auteur, interprètes de nous effacer devant l'Algérie, qui est à la fois le sujet, le paysage et le principal personnage du film», expliquait à l'époque Jean Pélégri, auteur du roman qu'il a lui-même adapté à l'écran. Au milieu d'autres comédiens amateurs, européens et arabes, l'écrivain pied-noir (1920-2003) incarne également le personnage emblématique du film : le fermier bâtisseur de la Mitidja, qui a introduit la vigne en Algérie et meurt au moment où se consomme le divorce entre la métropole et ses départements de l'autre côté de la Méditerranée. Les flash-backs racontent une Algérie rurale idéalisée par le souvenir, où un colon sévère mais humaniste pouvait vivre en harmonie avec ses employés musulmans. «Ce sont les Arabes qui m'ont appris à être juste, analyse le vieux Jean au soir de sa vie. Si tu es juste avec eux, ils ne l'oublient jamais.» Les Oliviers de la justice porte la nostalgie d'une Algérie métissée dont l'éclatement, sans doute inévitable, aurait peut-être pu se produire sans violence. Mais, du fait même de son tournage à chaud, voire à cran (les studios du producteur Georges Derocles furent la cible d'un attentat), le film laisse poindre l'amertume du gâchis. Jean le pied-noir et Saïd l'Arabe partageaient leurs jeux d'enfant. Vingt ans plus tard, le premier pleure la terre natale qu'il va bientôt perdre, le second est devenu fellagha...

2 commentaires

2 commentaires

-

Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 00:43

L'Algérie au cinéma - Découverte du monde

> présentation du corpus

> voir les notices Thématique Economie / Industrie et artisanat

> voir les notices Thématique Société / Arts / Sports / Santé

> voir les notices Thématique Histoire et politique / Armée

A l'ombre du père de Foucauld France, 1949. Couleur. Sonore. Format d'origine 35mm. 11mn. Film colonial

Numéro de visa : 9545

Réalisation : Raymond Picon-Borel

Société de production : Francol-FilmAuteur du commentaire : Charles Fasquelle

Directeur de la photographie : Raymond Picon-Borel

Assistant opérateur : Jacques Fogel

Chef monteur : Gérard Rey

Distributeur d'origine : Jeannic Films

© Francol FilmRésumé : Aux portes de l'Afrique noire, Tamanrasset, capitale du Hoggar, doit sa prospérité à la colonisation française et tout particulièrement à deux personnages emblématiques, le général Laperrine, qui oeuvra pour l'édification et la pacification du territoire des oasis, et son ami le père Charles de Foucauld qui, par ses missions d'évangélisation, permit l'utilisation pacifique de tous les points d'eau, seule source de vie au Sahara. Ces nombreux puits ont donné naissance à de véritables cités, comme Ghardaïa, habitée par les mozabites. Les touristes, attirés par la beauté de ces paysages, voyagent en autocars sur les pistes autrefois fréquentées par les caravanes. Des hôtels modernes construits dans des jardins pittoresques dynamisent la toute nouvelle industrie du tourisme.

Mots clés : Colonie française; Développement touristique; Tamanrasset; Tourisme

Lieux de tournage : El Menia - Ghardaïa - Tamanrasset (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Alger et ses environs France, 1938. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. 13mn.

Autre titre : Le Vrai visage de l'Algérie

Numéro de visa : 1313

Réalisation : J. R. Barth ; Georges Clerc

Société de production : Afric Film

Auteur du commentaire : André Sarrouy

Compositeur de la musique : Mohamed Iguerbouchen

© DRRésumé : Le développement de l'aviation a rendu Alger proche de Paris. Le touriste y découvre une architecture moderne, côtoyant le style mauresque, et les ruelles de la casbah. Le port de plaisance et les clubs d'aviation civile se sont développés, les jardins d'Essai invitent au repos, les courses hippiques sont très courues. A l'est, la Côte Turquoise compte de nombreux vestiges antiques. Les paysages sont extrêmement variés : gorges de la Ghifa, près de Blida, forêts de cèdres de Kabylie, oasis de Bou Saada.

Mots clés : Alger; Site touristique; Tourisme; Urbanisme; Vestiges antiques

Lieux de tournage : Bou-Saâda, Blida, Alger(Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Algérie France, 1948. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. Film pédagogique

Numéro de visa : 1313

Réalisation : Jean-Charles Carlus

Société de production : Films Jean-Charles Carlus

Scénariste : Joseph Meyer

Auteur du commentaire : Joseph Meyer

Directeur de la photographie : G. Chassagne

Chef monteur : René Vernadet

© Association frères LumièreRésumé : Représentation géographique, physique (reliefs, climats, végétation), économique (industrie, agriculture, commerce), humaine (Européens, Arabes, Berbères) et administrative de l'Algérie.

Mots clés : Algérie; Géographie économique; Géographie humaine; Géographie physique

Lieux de tournage : Tlemcen, Constantine, Oran, Annaba, Alger (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Algérie humaine France, 1948. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. Film pédagogique

Série : Algérie enseignement

Réalisation : Jean-Charles Carlus

Producteur : Jean-Charles Carlus

Scénariste : Joulin

Auteur du commentaire : Cléach

Directeurs de la photographie : Chatelot ; Nerriere

© LTCRésumé : Point de contact traditionnel entre l'Orient et l'Occident, l'Algérie compte une population variée de Kabyles, Mozabites, Arabes, Noirs, Juifs et Européens. La majorité des musulmans algériens appartient aux populations berbères et kabyles. Les juifs représentent un groupe autochtone. Arrivés les derniers, les Européens, Français, Italiens, Espagnols, sont surtout des citadins. La population se divise en nomades des steppes et semi-nomades montagnards et sédentaires. Ces derniers vivent dans de petites propriétés maraîchères, de grandes fermes d'exploitation ou dans les villes, où les activités de commerce, d'artisanat et d'administration se développent. Aux villes musulmanes fortifiées sont venues se juxtaposer des villes nouvelles aux larges avenues. L'équipement en barrages, hôpitaux, universités et la participation de tous aux progrès, à la gestion et à l'administration du pays ont sensiblement amélioré les conditions de vie.

Mots clés : Arabe ; Berbère; Européen; Juif; Kabyle; Mozabite; Noir; Population

Lieux de tournage : Oran, Alger (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Algérie physique France, 1948. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. Film pédagogique

Série : Algérie enseignement

Réalisation : Jean-Charles Carlus

Producteur : Jean-Charles Carlus

Scénariste : Joulin

Auteur du commentaire : Cléach

Directeurs de la photographie : Chatelot ; Nerriere

Chef monteur : Vernadet

© DRRésumé : Le relief de l'Algérie est composé de trois grands ensembles : les chaînes telliennes, Tell occidental et oriental, les hautes plaines entre l'Atlas saharien et les chaînes telliennes, et l'Atlas saharien. Le climat est de type méditerranéen mais peut varier selon les régions.

Mots clés : Algérie; Chaîne tellienne; Géographie; Relief

Lieux de tournage : Annaba, Oran, Alger (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Biskra : enfants indigènes ramassant des pièces de monnaie France, 1903. Noir et blanc. Muet. Format d'origine 35mm. 1mn

Numéro de Catalogue : 1386

Société de production : Société A. Lumière et ses Fils

Opérateur : Alexandre PromioProducteurs : Louis Lumière ; Auguste Lumière

© Association frères LumièreRésumé : Un homme lance des pièces à des enfants, qui se précipitent pour les ramasser.

Mots clés :Argent; Colonie française; Enfant; Pièce de monnaie; Vie quotidienne

Lieu de tournage : Biskra (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Biskra et El-Kantara France, 1922. Noir et blanc. Muet. Format d'origine 35mm. 11mn

Série : Algérie

Réalisation : René Moreau

Société de production : Films René Moreau

© Films René MoreauRésumé : L'oasis de Biskra, dans les Aurès, est appréciée par les touristes pour son marché, le souk des tailleurs et ses rues livrées aux enfants. Avant d'arriver à Sidi-Okba, la diligence croise les danseuses de la tribu des Ouled Naïl. Le voyage se poursuit en passant par les djebels Metlili et El- Melah. El-Kantara est un bourg au climat contrasté, avec au nord la montagne et la pluie et, au sud, les gorges et son village rouge ensoleillé.

Mots clés : Algérie; Tourisme; Vie quotidienne

Lieux de tournage : Biskra, El Kantara (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Bou-Saâda et ses environs France, 1923. Noir et blanc. Muet. Format d'origine 35mm. 7mn

Réalisation : René Moreau

Société de production : Films René Moreau

© Films René MoreauRésumé : Bou-Saâda est célèbre pour sa palmeraie et ses dunes. Sur la place du marché une population cosmopolite achète ou vend des dattes, des graines, de l'huile, du pain, du lait de brebis, des étoffes et des chaussures. Les jeunes femmes de la tribu d'Ouled Naïl exécutent une danse. A quelques kilomètres, se trouve le village d'El-Hamel, connu pour sa zaouïa.

Mots clés : Algérie; Tourisme; Vie quotidienne

Lieux de tournage :Bou-Saâda, El Hamel (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieu de consultation : Bois d'Arcy (Yvelines)

Colomb-Béchar France, 1914. Noir et blanc + teinté. Muet. Format d'origine 35mm. 5mn

Sociétés de production : Éclair ; Service Cinématographique du Gouvernement GénéralCommanditaire : Service Cinématographique du Gouvernement Général

© DRRésumé : Situé près de la frontière du Maroc, Colomb-Béchar est une ville active. La noria, un marabout, le cimetière, la place Charles Lutaud, la mosquée, les rues achalandées, le commerce avec le Maroc témoignent de ses nombreuses activités.

Mots clés : Algérie; Architecture; Colonie française; Mosquée; Noria; Oasis; Tombeau; Tourisme

Lieu de tournage : Béchar (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Constantine France, 1921. Noir et blanc + teinté. Muet. Format d'origine 35mm. 4mn

Sociétés de production : Éclair ; Service Cinématographique du Gouvernement GénéralCommanditaire : Service Cinématographique du Gouvernement Général

© DRRésumé : En hiver, l'arrivée en automobile sur Constantine par la route de Philippeville offre un panorama sur la ville enneigée. L'automobile poursuit sa visite par le pont et le quartier de Sidi-Rached, longe les coteaux de Mansoura ; elle passe ensuite devant la statue du général de Lamoricière puis par la place de la Brèche. Pour finir, elle emprunte le boulevard, taillé dans le roc, qui surplombe les gorges du Rummel et arrive sur le pont suspendu de Sidi M'Cid, conduisant à l'hôpital civil.

Mots clés : Algérie; Constantine; Gorges du Rummel; Pont; Tourisme; Ville

Lieu de tournage : Constantine (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Constantine, ville étrange et mystérieuse France, 1950. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. 15mn

Numéro de visa : 10520

Réalisation : Maurice Théry

Société de production : France Reportage Cinéma

Auteur du commentaire : Maxime Champ

Assistant réalisateur : Helyette Helsen

Directeur de la photographie : Maurice Damien

Ingénieur du son : Hélios

© France Reportage CinémaRésumé : Constantine, anciennement appelée Cirta, changea de nom avec l'arrivée des Romains et de l'empereur Constantin. Cette citadelle, protégée par les gorges du Rummel qui enserrent la ville d'un fossé, a subi de nombreux sièges. Une multitude de ponts traversent ces gorges, ceux conçus par les colonisateurs français surplombent les anciens ponts romains. La vieille ville a des quartiers très animés, alors que l'ancien palais du bey baigne dans le silence. En arrière-plan se trouve la cité moderne. Placé sur une colline, un arc de triomphe rend hommage à ceux qui sont morts pour la France au cours des deux guerres mondiales.

Mots clés : Colonialisme; Constantine; Ville

Lieu de tournage : Constantine (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Dans le Sud-Oranais France, 1921. Noir et blanc + teinté. Muet. Format d'origine 35mm. 7mn. Film ethnographique

Autre titre : Im südlichen Orangebiet

Sociétés de production : Éclair ; Service Cinématographique du Gouvernement GénéralCommanditaire : Service Cinématographique du Gouvernement Général

© Marc SandbergRésumé : Dans le Sud-Oranais, les courses de Mechria rassemblent les tribus de la région et donnent lieu à de grandes fêtes. Les festivités se composent de plusieurs parades de cavaliers, dont les chefs sont vêtus de costumes traditionnels, d'une fantasia en l'honneur du commandant de territoire et d'un défilé de bassours, palanquins montés à dos de chameau.

Mots clés : Algérie; Colonie; Coutume; Fantasia; Fête traditionnelle

Lieu de tournage : Mechria (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

El Djezaïr (Le port d'Alger) France, 1948. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. 22mn.

Numéro de visa : 7548

Réalisation : Jean Lehérissey

Producteur : J. K. Raymond-Millet

Auteur du commentaire : Jean Lehérissey

Compositeur de la musique : André Theurer

Assistant réalisateur : Monique Muntcho

© DRRésumé : Modeste village il y a trois siècles, El Djezaïr fut conquis en 1509 par les Espagnols, qui s'emparèrent d'un îlot et y construisirent une forteresse, le Penon. Vingt ans plus tard, Barberousse chassa les Espagnols et bâtit une jetée pour rallier l'îlot au continent ; ce fut la première esquisse du port d'Alger. Les barbaresques l'occupèrent jusqu'à la prise d'Alger en 1830 par les Français. Après la construction de la jetée nord en 1848, puis de la jetée est en 1870, la ville connut un essor et ne cessa de s'étendre avec les nouveaux bassins de l'agha et Mustapha. Un même contraste existe entre les buildings modernes et la casbah, l'ancienne darse des Turcs et les puissantes installations portuaires, d'où sont exportées toutes les richesses du pays. Point d'escale ou de relâche pour les navires allant de la mer du Nord vers l'Orient, Alger est aussi un port de pêche et de plaisance, situé non loin de Maison-Blanche, devenue la plaque tournante aéroportuaire d'Afrique avec les cinq mille passagers mensuels d'Air France.

Mots clés : Bassin; Casbah; Darse; Jetée; Pêche; Port de plaisance

Lieu de tournage : Alger (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

El-Oued, la ville aux mille coupoles... France, 1947. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. 12mn.

Autres titres : El-Oued

Réalisation : Marie-Anne Colson-Malleville

Société de production : Société coopérative ouvrière de production de films

Scénariste : Marie-Anne Colson-Malleville

Compositeur de la musique : Maurice Naggiar

Directeurs de la photographie : Marcel Fradétal ; H. Champion ; Marcel Villet

Distributeur d'origine : L'Equipe

© DRRésumé :El-Oued est une ville importante des oasis du Souf. Avec ses toits en forme de dômes, les visiteurs la surnomment aussi "la ville aux mille coupoles". Les habitants livrent un combat journalier contre l'ensablement. L'irrigation des jardins par des rivières souterraines, la création d'un chemin de fer, la construction de routes carrossables, l'installation d'une centrale électrique et la plantation du saxaoul montrent quelques-unes des victoires gagnées sur le désert.

Mots clés : Aide au développement; Algérie; Colonie; Désert; El-Oued

Lieu de tournage : El Oued (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

En Kabylie

France, 1951. Couleur (procédé Gevacolor). Sonore. Format d'origine 35mm. 12mn.

Autres titres : La Grande Kabylie

Numéro de visa : 11370

Réalisation : Maurice Théry

Société de production : CFF - Comptoir Français du Film

Compositeur de la musique : Frédéric Pohl

Directeur de la photographie : M. Damien

Chef monteur : C. Fabre

© CFF - Comptoir Français du FilmRésumé : La Grande Kabylie est délimitée au nord par la Méditerranée et au sud par le massif du Djurdjura. Les villages kabyles sont implantés sur les crêtes ou accrochés aux flancs de la montagne. Les villageois vivent de l'arboriculture, cultivent la vigne dans les vallées et les céréales sur des parcelles en terrasses. L'artisanat est très développé et tient une grande place dans l'économie locale. Le gouvernement général développe les infrastructures pour une population nombreuse, qui reste attachée à sa culture traditionnelle et à sa région.

Mots clés : Agriculture; Arboriculture; Artisanat; Infrastructure

Lieu de tournage : Kabylie (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Escale à Oran

France, 1948. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. 18mn.

Numéro de visa : 13769

Réalisation : Marie-Anne Colson-Malleville

Société de production : L'Equipe

Scénariste : Marie-Anne Colson-Malleville

Auteur du commentaire : M. de Fréminville

Compositeur de la musique : Georges Tzipine

Directeurs de la photographie : Marcel Villet ; Henri Champion

Chef monteur : Marcelle Brochet

© L'EquipeRésumé : Une visite de la ville d'Oran révèle ses avenues et ses places, les principaux bâtiments publics et monuments, les jardins, les maisons, où se côtoient les styles mauresque et ibérique, les édifices religieux, le quartier israélite, le lavoir. La colline de Santa Cruz est le but d'un pèlerinage. Dans le quartier de la marine, les quais et docks flottants constituent la gare maritime, où l'on charge les tonneaux de vin d'Oranie, l'alfa et les agrumes.

Mots clés : Algérie; Colonie; Oran; Tourisme

Lieu de tournage : Oran (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Impressions algériennes France, 1948. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. 15mn.

Autres titres : Indrukken uit Algiers

Numéro de visa : 408Réalisation : Etienne Nadoux

Société de production : Discina

Supervision : Fred Orain

Auteur du commentaire : Guy Decomble

Compositeur de la musique : Ernest Guillou

Chef monteur : Marcel Moreau

Producteur : André Paulvé

Directeur de la production : Fred Orain

Distributeur d'origine : Discina

© DiscinaRésumé : Dès 1936, au départ de Marseille, le paquebot et l'hydravion sont les deux moyens de transport pour se rendre en Algérie. Les marchandises et les matières premières transitent par le port d'Alger, avant d'approvisionner Paris et l'étranger. Très cosmopolite, la ville s'est développée aussi rapidement que son port, et les habitations musulmanes côtoient les immeubles modernes.

Mots clés : Alger; Algérie; Colonie française; Port; Transport de marchandises

Lieux de tournage : Alger (Algérie), Marseille (France)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Jardins d'Alger France, 1955. Couleur. Sonore. Format d'origine 16mm. 19mn.

Réalisation : Jean Bélanger

Société de production : Jean Bélanger

Scénaristes : Jean Pomier ; Jean Bélanger

Auteur du commentaire : Jean Pomier

Scripte : Huguette Peretti

Opérateur : Jacques Charlet

Assistant opérateur : René BenaïmRésumé : Près des nouveaux chantiers d'urbanisme, les jardins et parcs verdoyants font la fierté de la capitale algéroise. Les monuments historiques côtoient la végétation luxuriante et les nombreuses variétés et espèces botaniques. Le jardin Marengo, le parc Saint-Säens et le jardin de la falaise Saint-Raphaël abritent des massifs fleuris et des espèces venus de lointains pays : Afrique du Sud, Pérou, îles Fidji, Japon. Les plantes exotiques envahissent également les jardins de l'hôtel Saint-George, célèbre pour avoir accueilli Valéry et Kipling, et les jardins du parc de Galland, proche du musée du Bardo. La villa Arthur et le Palais d'été, demeure officielle du gouverneur général de l'Algérie, sont des modèles d'architecture hispano-mauresque. Riche d'une végétation tropicale, le jardin d'Essai préserve des strelitzias, ficus et bananiers, en abondance dans ce jardin d'inspiration française. S'ajoutent au décor des jardins les faïences et céramiques d'inspiration hispano-mauresque et persane qui garnissent les façades des monuments algériens.

Mots clés : Alger; Algérie; Architecture; Botanique; Colonie française; Jardin; Parc; Tourisme; Végétation

Lieu de tournage : Alger (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieu de consultation : Bois d'Arcy (Yvelines)

La Journée d'une musulmane

France, 1912. Noir et blanc. Muet. Format d'origine 35mm. 6mn.

Autres titres : Ein Tag im HaremSociété de production : Éclair

© Marc SandbergRésumé : A Alger, une musulmane voilée se rend chez elle, dans la casbah. Dans sa maison, elle enlève son voile et prépare un bouquet des fleurs de son jardin. Pour le déjeuner, ses servantes préparent le couscous. L'après-midi, elle reçoit une amie avec qui elle boit un café, danse et joue de la derbouka.

Mots clés : Condition féminine; Femme; Musulman; Vie quotidienne

Lieu de tournage : Alger (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Laghouat

France, 1921. Noir et blanc. Muet. Format d'origine 35mm. 6mn.

Autres titres : Ein Tag im HaremSociétés de production : Éclair ; Service Cinématographique du Gouvernement Général

Commanditaire : Service Cinématographique du Gouvernement Général

© Marc SandbergRésumé : Panorama de la ville de Laghouat, située sur l'oued Mzi, à quatre-cent-cinquante kilomètres au sud d'Alger et à huit cents mètres d'altitude. Vues de la mosquée, du lavoir et du marché aux vieux habits. Scènes de la vie quotidienne dans les rues.

Mots clés : Algérie; Architecture; Monument; Vie quotidienne; Ville

Lieu de tournage : Laghouat (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

L'Aurès

France, 1946. Noir et blanc. Muet. Format d'origine 35mm. 25mn. Film ethnographique

Réalisation : Thérèse Rivière ; Germaine Tillion

Société de production : Musée de l'Homme - Muséum National d'Histoire Naturelle

© Cinémathèque françaiseRésumé : L'Aurès est un massif montagneux de l'Algérie habité par les Chaouïa. Certains, mi-sédentaires mi-nomades, logent dans des maisons de pierres juchées sur les contreforts, ou sous des tentes, lorsqu'ils accompagnent leurs troupeaux de chèvres aux pâturages. Quand vient la période du nomadisme, les femmes exécutent une danse devant les hommes. Les Chaouïas les plus sédentaires habitent des villages bâtis dans la vallée, autour des oasis. Pendant que les hommes aménagent le cours de l'oued, les femmes, en charge de la maison, effectuent des travaux de poterie et de tissage. Les enfants font l'objet de soins attentifs de la part des parents. La chèvre est une ressource importante pour les Berbères. Les marchés et les fêtes sont l'occasion pour les nomades et les sédentaires de se côtoyer

Mots clés : Berbère; Chaouïa; Nomade

Lieu de tournage : Algérie

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Le Chant du Hoggar

France, 1930. Noir et blanc. Muet sonorisé (Procédé sonore Gaumont-Petersen-Poulsen). Format d'origine 35mm. 59mn.

Réalisation : Pierre Ichac

Société de production : Super-Film (Etablissements Roger Weil)

Auteur du commentaire : René Nazelles

Compositeur de la musique : René Sylviano

Directeur de la photographie et opérateur : Pierre Ichac

Producteur : Ichac Pierre-Antonin

Directeur de la production : Etienne-Charles Paton

Distributeur d'origine : Super-Film (Etablissements Roger Weil)

© DRRésumé : Fadimata, jolie musicienne nomade du Hoggar, éveille les passions des jeunes hommes de sa tribu. Un jour, elle accepte les présents du Lion, guerrier d'une tribu ennemie, et passe la nuit à jouer du violon en sa compagnie. Pour éviter les représailles, le Lion la quitte précipitamment au lever du jour. Il part vers la région de Kel-Aïr, s'associe avec des Touareg, et organise des razzias contre les peuplades qui vivent au bord du Niger. Quelques mois plus tard, à l'occasion de la fête du Prophète, le Lion vient défier les guerriers de la tribu de sa bien-aimée. Il combat Ilou l'Eléphant, mais, distrait par le sourire de la jeune femme, il est grièvement blessé et s'éloigne pour mourir. Aujourd'hui, seul un rocher gravé au nom de Fadimata rappelle les amours du Lion et de sa belle.

Mots clés : Algérie; Hoggar; Méhari; Niger; Touareg; Tradition

Lieux de tournage : Aïr (Niger), Ahaggar (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Le Sud

France, 1934. Noir et blanc. Sonore (Procédé sonore Caméréclair-Radio). Format d'origine 35mm. 41mn.

Titre de l'oeuvre adaptée : Sahara, le Mzab et les pays Chaamba, Sahara carrefour des racesRéalisation : Jean-Claude Bernard

Société de production : Les Films J.-C. Bernard

Auteur de l'oeuvre originale : Lieutenant d' Armagnac

Compositeur de la musique : André Petiot

Adaptation musicale : Jacques Ibert ; Marcel Bernheim ; Marcel Duhamel

Directeur de la photographie : Maurice Théry

Décorateur : Pierre Collot

Ingénieur du son : Georges Gérardot

© DRRésumé : Dans le Sud algérien, les habitants des oasis de la région du Souf et du Mzab livrent un combat journalier contre l'envahissement du sable dans les palmeraies. Les caravanes, guidées par le soleil et les bornes en forme de pyramide, se déplacent d'une ville à l'autre. Au milieu des dunes, El-Oued, la ville aux mille coupoles, offre le repos et les denrées nécessaires aux voyageurs. Plus loin, c'est le désert de pierres où de nombreuses villes comme Ghardaïa, Bou Noura, Beni-Isguen résistent aux vents de sable et à la sécheresse. La journée s'achève par une fantasia mozabite aux portes d'une ville.

Mots clés : Algérie; Erg; Nomadisme; Oasis; Sahara; Sud algérien; Tourisme

Lieux de tournage : El Oued, Beni-Isguen, Bou Noura, Ghardaïa (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

L'Empire au service de la France France, 1939. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. 60mn. Film colonial.

Autre titre : Vision saharienne

Numéro de visa : 3903Réalisation : Georgette Le Tourneur

Société de production : Films Georgette Le Tourneur

Compositeurs de la musique : Georges Tzipine ; Mohamed Iguerbouchen

Directeurs de la photographie : Gaston Chelle ; Tahar Benel Hanache

Chefs monteur : Juliette Courtez ; Marianne Blanche

Ingénieurs du son : Paul Boistelle ; André Caillat

© Films Georgette Le TourneurRésumé : Aspects de la vie saharienne à travers les villes de Touggourt, Bou-Saâda, Biskra et Ouargla : les tombeaux des rois ; la prière ; le travail des potiers ; la tonte des moutons ; le tissage des burnous ; la fécondation des dattiers ; l'hôpital tenu par les petites soeurs blanches ; une course de chameaux ; le marché ; la récolte des dattes ; les fantasias et les défilés ; une visite chez le cheikh el-Arab et son discours de soutien à la France ; les monuments et musées à la gloire de la France ; la vie pittoresque dans les oasis ; l'importance de l'eau ; le rôle de la légion pour pacifier et moderniser le pays.

Mots clés : Algérie; Colonialisme; Désert; Nomade; Oasis; Sahara

Lieux de tournage : Ouargla, Bou-Saâda, Biskra, Touggourt (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Marchés indigènes

France, 1920. Noir et blanc + teinté. Muet. Format d'origine 35mm. 3mn.

Société de production : Éclair

Résumé : A Affreville, la foule se presse au marché hebdomadaire. On arrive au village que l'on traverse sans s'arrêter jusqu'au marché Letourneux, dans un village situé sur la route de Teniet el Haad à Boghari. Le voyage se termine à Fort National en Kabilye.

Mots clés : Algérie; Colonie française; Marché; Vie quotidienne

Lieux de tournage : Boghari, Teniet el Haad, Khemis Miliana (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieu de consultation : Bois d'Arcy (Yvelines)

Mission du Capitaine R. Wauthier

France, 1933. Noir et blanc. Muet. Film colonial.

Autres titres : Reconnaissance saharienneRéalisation : René R. Wauthier

Opérateur : ChouffetRésumé : La mission "Reconnaissance saharienne" organisée et conduite par le capitaine René Wauthier et sa femme Magdeleine, acompagnés de quelques techniciens, part d'Alger pour rallier le Tchad. Lors de leur périple, leur avion survole les camions de l'expédition qui roulent vers El Goléa, Tamanrasset, les montagnes de la Koudia et le Kasr construit par les Garamontes. Ils passent par In-Azoua et Bilma dans le Ténéré où l'on voit l'extraction du sel qui sera transporté par des caravanes de chameaux. Aux environs du Fort Dromard, la fête de l'Aït el Kébir bat son plein avec ses courses de chevaux. Dans une oasis, des femmes indigènes attendent la consultation médicale. La mission continue jusqu'à Agadès et le lac Tchad.

Observations : La date de l'expédition (1933) est relevée dans le livre de Magdeleine Wauthier : "Connaissance des sables. Du Hoggar au Tchad à travers le Ténéré" librairie Plon, Paris 1934

Mots clés : Afrique; Expédition; Méharistes; Oasis; Sahara; Touareg; Wauthier, René

Lieux de tournage : In-Azoua, Bilma (Niger), Tchad, Algérie

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieu de consultation : Bois d'Arcy (Yvelines)

Rue Bab-Azoun France, 1896. Noir et blanc. Muet. Format d'origine 35mm. 1mn..

Numéro de Catalogue : 201

Société de production : Société A. Lumière et ses Fils

Opérateur : Alexandre PromioProducteurs : Louis Lumière ; Auguste Lumière

© Association frères LumièreRésumé : Circulation des piétons et des véhicules dans la rue Bab-Azoun, à Alger.

Mots clés : Ane; Circulation; Colonie française; Maghreb; Rue; Rue Bab-azoun; Vie quotidienne

Lieu de tournage : Alger (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Rue de France

France, 1896. Noir et blanc. Muet. Format d'origine 35mm. 1mn..

Numéro de Catalogue : 205

Société de production : Société A. Lumière et ses Fils

Opérateur : Alexandre PromioProducteurs : Louis Lumière ; Auguste Lumière

© Association frères LumièreRésumé : Animation de piétons et de véhicules dans une rue de Tlemcen.

Mots clés : Calèche; Charrette; Circulation; Colonie française; Maghreb; Piéton; Rue; Vie quotidienne

Lieu de tournage : Tlemcen (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

Sahara France, 1958. Noir et blanc. Sonore. Format d'origine 35mm. 12mn..

Numéro de visa : 23197Réalisation : Georgette Le Tourneur

Société de production : Films Georgette Le TourneurAuteur du commentaire : Georgette Le Tourneur

Compositeur de la musique : Mohamed Iguerbouchen

Opérateur : Tahar Hanache

Chef monteur : Yvonne Sarrestte

© Films Georgette Le TourneurRésumé : L'équipe du cinéaste randonne dans la commune de Touggourt. A l'infirmerie indigène (hôpital ) les infirmières pèsent et soignent les enfants, les religieuses s'occupent des problèmes ophtalmologiques, l'une d'elles sonne la cloche pour prévenir du déjeuner des malades. A l'ouvroir des Soeurs Blanche, les enfants sortent des cours pendant que d'autres entament une ronde enfantine. Des chameaux sont présentés à l'administrateur principal de la commune, qui décernera un prix au plus beau d'entre eux. La caravane de chameaux se rend au grand marché, sur la place, les indigènes confectionnent des coussins avec des feuilles de palmiers. Ils vendent du tissu, des essences de parfum, des chaussures, des légumes, d'autres disent la bonne aventure. A la palmeraie c'est la cueillette des dattes, on récolte les régimes, un véhicule les amène à la ferme de l'oasis où les dattes seront emballées et expédiées vers Alger, la France et le monde entier. La récolte terminée, les tribus nomades font une grande fête. Au Palais du gouvernement des fêtes sont aussi organisées, elles coïncident avec le carnaval, des hommes se déguisent en palmiers, en chameaux puis ils simulent la chasse au lion.

Mots clés : Agriculture; Colonialisme; Commerce; Coutume; Médecine; Missionnaire; Nomade; Religieuse; Soins médicaux; Tradition

Lieu de tournage : Touggourt (Algérie)

Restauré par les Archives françaises du film du CNC

Lieux de consultation : CNC à la BnF (Paris) ; Bois d'Arcy (Yvelines)

> présentation du corpus

> voir les notices Thématique Economie / Industrie et artisanat

> voir les notices Thématique Société / Arts / Sports / Santé

> voir les notices Thématique Histoire et politique / Armée votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Cinema Algerien

![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot