-

-

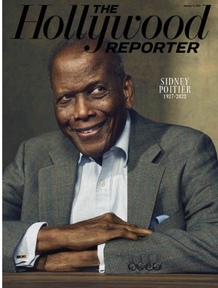

Par hechache2 le 1 Novembre 2013 à 16:56

Cinema algerien

- Cinema algerien

-

Cinéma algérien

C'est au cœur de la « guerre de libération » que le cinéma algérien vit le jour. Malgré de faibles échos dans les programmations occidentales, il recèle des œuvres pourtant dignes de renommée. Considérons notamment celle de Mohamed Zinet, Tahyia Ya Didou ou Alger l’insolite et le film deMohammed Lakhdar-Hamina, Chronique des années de braise, palme d'or 1975 au festival de Cannes. Le septième art algérien mène son développement via les festivals et autres activités culturelles.

Cinéma colonial en Algérie

L'arrivée du cinéma en Algérie s'est fait sous la domination française. Le cinéma était principalement utilisé à des fins de propagande auprès de la population algérienne. Le cinéma colonial servait soit à justifier les politiques établies, soit à gagner la sympathie des Algériens. Le colonisateur, empêchait le développement de l'industrie algérienne au profit de la production française et faisait obstacle à l'édification d'une industrie nationale de production de films. Bien qu'un quinzaine de films fussent tournées par année, il n'y avait aucune industrie sur place et toute la postproduction était fait en France. Ces films dressaient généralement un portrait caricatural des Algériens et des Arabes en général.Les personnages arabes étaient sans profondeur, interchangeables et intemporels, et étaient toujours joués par des acteurs français. Le film "Le Désir" (1928) d'Albert Durec, qui aborde le sujet de la polygamie, est un parfait exemple de l'approche superficielle du cinéma colonial. Les décors sont tout aussi caricaturaux: palmier, chameau, femmes lascives...

Naissance du cinéma algérien

- 1957

An III de la lutte de Libération Nationale. Wilaya I Zone V : quatre ou cinq djounoud ( qui tomberont pour la plupart au champ d'honneur ) se constituent après avoir appris quelques rudiments du métier, en équipe de tournage cinématographique.

Cette équipe va produire 4 émissions pour la télévision qui seront portées à la connaissance de l'opinion internationale par le canal des télévisions des pays socialistes. Parmi ces émission spéciales retenons une émission sur cette "cellule cinématographique de l'A.L.N", un document spécial sur le rôle des infirmières de l'A.L.N., des images d'une attaque des moudjahidine (maquisards) contre les mines de l'OUENZA, fief de la colonisation.

- 1960-1961

Le cinéma algérien entame son organisation par le constitution d'un comité de cinéma (lié au G.P.R.A.) puis par la création d'un SERVICE du CINEMA du G.P.R.A., enfin par la mise sur pied d'un SERVICE du CINEMA de l'A.L.N. pour des raisons de sécurité et de conservation, les négatifs des films tournés dans les maquis, sont évacués vers la Yougoslavie pays ami solidaire de la cause du peuple Algérien.

Ainsi se créent les premières archives du Cinéma Algérien.

Les premières réalisations

- 1956-1957

"Les réfugies". Court métrage 16 mm réalisé par Cécile CUJIS (tourné en Tunisie) ce film valut à son réalisateur deux années de détention dans les prison françaises.

- 1957

Films court métrage tourné par les élèves de l'Ecole de Formation du Cinéma. "L'Ecole de Formation de Cinéma". "Les Infirmières de l'A.L.N.". "L'Attaque des mines de l'Ouenza".

- 1957-1958

"L'Algérie en flammes". Court métrage 16 mm couleurs réalisé par VAUTHIER, produit par R.VAUTIER et la D.E.F.A. (R.D.A.).

- 1958

"Sakiet Sidi Youssef". Court métrage réalisé par Pierre CLEMENT. "Les réfugies". Court métrage produit et réalisé par P.CLEMENT.

- 1960-1961

"Djazairouna". Long métrage basé sur des images de "Une Nation, l'Algérie" réalisé par R.VAUTHIER en 1955 et des images de Djamel CHANDERLI prises au maquis. Réalisation: Docteur CHAULET. Djamel CHANDERLI. Mohamed LAKHDAR HAMINA. Producteur: Service Cinéma G.P.R.A.

- 1961

"J'ai Huit Ans". Court métrage réalisé par YANN et Olga LE MASSON et R.VAUTHIER. La préparation du film fut confiée à Frantz FANON et R.VAUTIER. Producteur: Comité Maurice AUDIN. "Yasmina". Court métrage réalisé par Djamel CHANDERLI et Mohamed LAKHDAR HAMINA. Producteur: Service Cinéma G.P.R.A. "La voix du peuple". Réalisé par: M. LAKHDAR HAMINA. D. CHANDERLI. Producteur: Service Cinéma G.P.R.A. "Les fusils de la liberté". Réalisé par: D. CHANDERLI et M. LAKHDAR HAMINA. sur un Scénario de: Serge MICHEL. Producteur: Service Cinéma G.P.R.A.

- 1960-1961

"Cinq hommes et un peuple". Réalisation: R. VAUTHIER.

Structures du cinéma algérien depuis l'indépendance (1962) et principales décisions se rapportant à la réglementation de l'art et de l'industrie cinématographiques

- 1962

Création de C.A.S.B.A.H.-Films. Société privée de production et de distribution cinématographiques. Constitution d'un centre Audio Visuel sous l'impulsion du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

- 1963

Création du "Centre de Diffusion Populaire" (C.D.P). Décret N.°63-15, du 9 juillet 1963. Création de "L'Office des Actualités Algérien" (O.A.A). Décret N.°63-15, du 9 janvier 1963.

- 1964

Création du "Centre National du Cinéma Algérien" (C.N.C). Décret N.°64-164, du 8 juin 1964. (modifié et complété par Décret N.°64-261, du 31 août 1964).

Nationalisation de l'exploitation cinématographique

Décret N.°64-241, du 19 Août 1964. Création de "L'Institut National du Cinéma" (I.N.C.), place sous l'autorité du C.N.C Création de la "Cinémathèque Nationale Algérienne". Décret N.°64-164, du 8 juin 1964.

- 1967

Dissolution du C.N.C. et de l'I.N.C. Ordonnance N.°67-49, du 17 mars 1967. Création du "Centre Algérien du Cinéma" (C.A.C) Ordonnance N.°67-50, du 17 mars 1967 (réorganisé par ordonnance N.°68-611, du 15 novembre 1968).

Création de l'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.)

Réglementation de l'art et de l'industrie cinématographique Ordonnance N.°67-52, du 17 mars 1967, modifiée et complétée par ordonnance N.°68-612, du 15 novembre 1968, modifiée par ordonnance N.° 69-34, du 22 mai 1969 (monopole de l'importation et de la distribution confiés exclusivement à l'ON.C.I.C.). Arrêté du 15 mai 1970 fixant la date d'entrée en vigueur (1 juin 1970) du monopole attribué à l'O.N.C.I.C. dans le domaine de la co-production.

- 1968

Création de "Centre de Diffusion Cinématographique" (C.D.C) Décret N.° 68-623, du 15 novembre 1968 (modifié par décret N.°69-95, du 8 juillet 1969.

- 1974

Intégration de l'O.A.A à l'O.N.C.I.C. Ordonnance N.°74-47, du 31-1-1974 L'O.N.C.I.C. est chargé de la production de la Presse Filmée.

Restructuration du secteur audio-visuel.

Historique

Une équipe de cinéastes quasi amateurs, vu la précarité de leur formation, produit pour la télévision de 1957 quatre émissions. L'une a pour sujet des infirmières, l'autre capture des images de maquisards en pleine attaque du fief de la colonisation, Ouenza.

Le cinéma s'organise alors selon une structure plus cohérente, par les constitutions successives d'un comité de cinéma et de Services du cinéma. Afin d'être protégés, les négatifs des prises dans les maquis sont expatriés en Yougoslavie, solidaire de la cause algérienne.

En conclusion, un climat d'insécurité plane sur la création des premières archives du cinéma algérien.

Filmographie générale

- 1965 : L'Aube des damnés, de Ahmed Rachedi

- 1965 : La Nuit a peur du soleil, de Mustafa Badie, en coproduction avec la RTA et le CNC

- 1966 : Le vent des Aurès, de Mohammed Lakhdar-Hamina

- 1970 : L'Opium et le Bâton, de Ahmed Rachedi

- 1971 : Gorine, de Mohamed Ifticène, produit par la RTA

- 1972 : Le Charbonnier, de Mohamed Bouamari

- 1972 : Noua, de Abdellaziz Tolbi

- 1972 : Le Peuplier (Min quib as-Saf-saf), de Moussa Haddad

- 1973 : Les Bonnes Familles, de Djaffar Damardji

- 1974 : L’Héritage, de Mohamed Bouamari

- 1975 : Les Nomades, de Sid Ali Mazif

- 1975 : Chronique des années de braise, de Mohammed Lakhdar-Hamina - Palme d'Or au Festival de Cannes

- 1975 : Jean Guy LABITTE , de Noaman Chehata - Fesse d'Or au festival de la CULture

- 1976 : Omar Gatlato, de Merzak Allouache

- 1976 : Les Déracinés, de Lamine Merbah

- 1977 : La Nouba des femmes du Mont Chenoua, de Assia Djebar

- 1980 : Jalti, de Mohamed Ifticène, produit par la RTA

- 1982 : La Zerda et les Chants de l’oubli, de Assia Djebar

- 1985 : Le Thé au harem d'Archimède, de Mehdi Charef

- 1988 : La Citadelle, de Mohamed Chouikh

- 1989 : Naissance de Walid yahiaoui, de Beyouna

- 1994 : Carnaval fi Dachra, de Mohamed Oukassi, produit par Entreprise nationale de télévision algérienne.

- 2007 : En hammam de rêve, de Mohamed Chichi

- 2007 : Ayrouwen, de Brahim Tsaki

Filmographie en coproduction

- 1982 : Les sacrificies, de Okacha Touita

- 1983 : Les sacrifiés, de Okacha Touita

- 1999 : Les cris des hommes, de Okacha Touita

- 2005 : Bab el web, de Merzak Allouache

- 2007 : Le cri des hommes, de Okacha Touita

- 2007 : Morituri, de Okacha Touita

Les Plus Grands Prix

- Prix spécial du jury à Cannes en 1969 - Oscar du meilleur film politique étranger à Los Angeles en 1970 - Oscar du Festival du film à Los Angeles en 1970

- Palme d'Or au Festival de Cannes en 1975.

- Prix de la première Œuvre au festival de Cannes ; - Prix du meilleur scénario ; - Grand prix de l'Union des Ecrivains soviétiques ; - Gazelle d'Or à Tanger (Maroc) en 1968.

- Tanit d'argent au Festival de Carthage en 1972 ; - Prix de la Critique Internationale du 7eme art à Ouagadougou en 1973 ; - Sélection au prix Georges Sadoul en 1973 ; - Prix de l'Office Catholique International de Berlin en 1974.

- Médaille d'Argent à Moscou en 1977 ; - Sélection à Cannes en 1977 ; - Prix à Karlovyvary en 1978.

- Tanit d'Or eu Festival de Crthage en 1978.

- Prix de la fiction au 7ème Festival du Court Métrage et du Documentaire à Lille (France) décembre 1979 ; - Prix de Critique. Venise 1981 ; - Sélection par le Festival Panafricain du cinéma à Ouagadougou 1979.

- Epée d'Or Grand Prix du Festival de Damas 1983 ; - Prix du Syndicat de l'Union des Artistes. Festival de Damas ; - Sélection au Festival International de Moscou 1983.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 1 Novembre 2013 à 16:54

6ème EDITION DES REGARDS SUR LE CINEMA ALGERIEN

LES FILMS RCA 2013

Longs-Métrages

- Chronique des années de braise- Mohammed Lakhdar Hamina

- Normal! - Merzak Allouache

- La Place - Dahmane Ouzid

- Nahla - Farouk Belloufa

- Taxiphone – Mohammed Soudani

- Guerre sans image – Mohamed Soudani

- Hassan Terro - Mohammed Lakhdar-Hamina

- Les Vacances de l’inspecteur Tahar - Moussa Haddad

- Mostafa Ben Boulaid - Ahmed Rachedi

- Yema - Djamila Sahraoui

- Zabana - Saïd Ould Khelifa

- Le repenti - Merzak Allouache

- Harragas Blues - Moussa Haddad

- Le menteur - Ali Mouzaoui

- Avoir 20 ans dans les Aurès – Renè Vautier

Courts-Métrages

ILS SE SONT TUS Réalisé par Khaled Benaissa (2009-17`)

LES BAIES D´ALGER Réalisée pas Hassen Ferhani (2006 14`)

EL DJINN Réalisé par Yasmine Chouikh (2010-20`)

BABEL Réalisé par Khaled Benaissa (2006-10`)

KHOUYA Réalisé par Yanis Koussim (2010-15`)

LE DERNIER PASSAGE Réalisé par Mounes Khemmar (2010-7`)

KHTI Réalisé par Yanis Koussim (2007-18`)

EL BAB Réalisé par Yasmine Chouikh (2007-7`)

HOURIA Réalisé par Mohamed Yargui (2007-23`)

COMMENT RECADRER UN HORS LA LOI EN TIRANT SUR UN FIL Réalisé par Lamine Ammar-Khodja (2010-21’)

ON NE MOURRA PAS Réalisé par Amal Kateb (2010-20’)

Documentaires

Hnifa, une vie brûlée Ramdane IFTINI et Sami ALLAM

Dix ans déjà! Amokrane Mohamed MARICHE

Transporteur de rêves Djamel AZIZI

Joue à l´ombre Mohamed Lakhdar TATI

Lettre a ma sœur Habiba DJAHNINE

Les âmes de l´Exil Saïd NANACHE

Le non faire Abdenour ZAHZAH

Frantz Fanon, mémoire d´asile Abdenour ZAHZAH

Femme taxi à Sidi Bel Abbes Belkacem HADJADJ

Syphax Mokrane AIT SAADA

Obsessions Amokarne Mohamed MARICHE

La Cause des Femmes Sid-Ali MAZIF

Ça tourne à AlgerSalim AGGAR

Maurice Pons, écrivain de l´étrange Abdenour ZAHZAH

Sous le soleil le plomb Abdenour ZAHZAH

votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 1 Novembre 2013 à 16:44

1954 - 1962

La guerre d'Algérie, Yves Courrière, 1972Avoir vingt ans dans les Aures, René Vautier, 1972

La guerre d'Algérie, Yves Courrière, 1972Avoir vingt ans dans les Aures, René Vautier, 1972En France durant la guerre d'Algérie, seuls deux cinéastes ayant la popularité suffisante pour distribuer leurs films en salles abordent de front la guerre d'Algérie : Jean-luc Godard avec Le petit soldat (1960, censuré jusqu'au 21 janvier 1963) et Alain Cavalier avec Le combat dans l'île (1961)

Une nation, l'Algérie (René Vautier, 1954) et Algérie en flammes (René Vautier, 1958), Octobre à Paris (Jacques Panijel, 1962), Les oliviers de la justice (James Blueet, 1961) J'ai huit ans (Yann Le Masson, 1962, documentaire de 10 minutes), sont aussi réalisés durant le conflit mais connaissent une diffusion restreinte.

La situation en France durant le conflit

Le parti communiste avait encouragé la production de films contre la guerre d'Indochine, faits très souvent dans des conditions très difficiles et aux risques et périls de ses réalisateurs. La position du P.C. est plus complexe au sujet de la guerre d'Algérie dont il ne connaît pas les dirigeants qui, par ailleurs, ne se réclament pas du communisme.

Les réalisateurs communistes, René Vautier en tête, pensent qu'ils n'ont pas à attendre une directive du parti et partent pour le maquis algérien de leur propre initiative. Il sera poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'état par Mitterrand pour Une nation, l'Algérie, portrait sur la conquête de l'Algérie en 1830 et ce, non pas même pour avoir parlé des exactions dignes du pire fascisme dont les généraux se ventaient, mais pour cette simple phrase "L'Algérie a été indépendante sous la Sublime porte et redeviendra indépendante".

A la censure féroce s'ajoute le fait que les Algériens ne veulent pas d'un appui direct des cinéastes français. Vautier est prévenu qu'il peut être assassiné dans le maquis car, si son film est bon, les Algériens ne voudront pas dire qu'il a été fait par un français. Suite à Algérie en flammes, il est condamné à mort par les Algériens et passe 25 mois en cellule.

1956 Intensification de la guerre et envoi du contingent. Près de deux million d'appelés se succéderont en Algérie.

La censure est féroce durant les huit années de 1954 à 1962 que dure la guerre mais sans doute plus grave encore, la France semble attendre, sans prendre partie, la fin de cette guerre. Le début de l'insurrection a lieu le 1er novembre 1954 et en 31 mars 1955 est promuloguée la loi instituant l'Etat d'urgence en Algérie avec envoi du contingent. Au début de la guerre, les manifestations sont importantes en France. Sur 60 000 rappelés pour la guerre en 1955 près de 40 000 manifestent à l'appel du parti communiste. En 1956 cependant, seuls 60 000 appelés sur 150 000 manifestent. En 1956, de nombreux Chtis refusent encore de partir en guerre. Mais, dès 1957, une petite soixantaine seulement seront insoumis et déserteront. L'affaire Yveton, membre du parti algérien, qui met une bombe dans une centrale de nuit sans tuer personne et qui sera exécuté, ne soulève pas le même élan que l'affaire Henri Martin durant la guerre d'Indochine. Mitterrand, garde des sceaux, approuve l'exécution d'Yveton.

Devant ce peu d'adhésion aux manifestations anti-guerre, le parti communiste décide d'un travail souterrain dans les casernes et attendra 1961 pour un retour des grandes manifestations.

Durant La bataille d'Alger (janvier-septembre 1957), le général Massu anéantit la section algéroise du F.L.N., responsable de nombreux actes terroristes anti-colons à Alger. Durant cette période, de nombreux débats secouaient la métropole : des militants d'extrême-gauche et de gauche aidaient les membres du FLN et dénonçaient la torture, alors que des militaires dénonçaient les hésitations des hommes politiques et souhaitaient le retour de de Gaulle au pouvoir. Militairement gagnée par la France en 1959 (opération Jumelles), elle est politiquement remportée par le mouvement indépendantiste en 1962. Elle se double d'une guerre civile et idéologique au sein des deux communautés, donnant lieu à des vagues successives d'attentats, assassinats et massacres sur les deux rives de la Méditerranée. Côté algérien, elle se traduit par une lutte de pouvoir qui voit poindre la victoire du FLN sur les partis algériens rivaux, notamment le MNA (Mouvement national algérien) et par une campagne de répression contre les harkis soutenant le statu quo du rattachement de l'Algérie à la République française.

Par ailleurs, la guerre d'Algérie suscite l'affrontement entre une minorité active hostile à sa poursuite (mouvement pacifiste), une seconde favorable à la révolution (les "porteurs de valises"), et une troisième ralliée au slogan de l'Algérie française" (Front Algérie Française, Jeune Nation, OAS).

Cette guerre s'achève à la fois sur la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 lors d'une allocution télévisée du général de Gaulle, suite au référendum d'autodétermination du 1er juillet prévu par les accords d'Évian du 18 mars 1962, sur la naissance de la République algérienne le 25 septembre et sur le départ du million de Français vivant en Algérie.

Les films après le conflit

Dès l’indépendance, Marceline Loridan et Jean-Pierre Sergent tournent Algérie année zéro. Début 1962, le jeune réalisateur américain installé en France James Blue tourne un film tout à fait français, et resté longtemps tout à fait invisible, Les Oliviers de la justice, fiction inscrite dans la réalité de la Mitidja et de Bab-El-Oued aux dernières heures de présence coloniale française.

Agnès Varda, Alain Resnais, Jacques Rozier ou Jacques Demy en France osent aborder le sujet dans des films où la guerre est évoquée de façon indirecte. DansCléo de 5 à 7 (Agnès Varda, 1962) c'est un soldat qui part pour la guerre en même temps que Cléo attend le verdict sur sa maladie.La même année, le conflit est très présent, hors champ, dans Le joli mai de Chris Marker et Pierre Lhomme. DansAdieu Philippine (Jacques Rozier, 1963), c'est Dédé qui revient mutique de son service de vingt-sept mois en Algérie et Michel qui part pour le front après avoir donné rendez-vous à celle des jeunes filles qui sera capable de l'attendre. Adieu sous le soleil d'autant plus tragique que Rozier a montré l'inconscience dans laquelle le pouvoir entretient la jeunesse au sujet de la guerre d'Algérie. ; comme dans Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda et Adieu Philippine de Jacques Rozier.

Dans Muriel ou le temps d'un retour (Alain Resnais, 1963) Bernard essaie de trouver auprès de son amie Marie-Dominique un peu d'apaisement aux souvenirs atroces que lui a laissés la guerre d'Algérie, à la vision d'une jeune femme, Muriel, soumise à la torture qui le hante sans cesse. Dans Les parapluies de Cherbourg(Jacques Demy, 1964), Guy est appelé à l'armée dès le début du conflit. Il ne donne pas de nouvelles durant la guerre et Geneviève enceinte de lui épouse alors Roland Cassard. En mars 1959, Guy est de retour d'Algérie, blessé à la jambe. Il reprend son travail au garage, mais, brisé le quitte bientôt pour errer sans but. En décembre 1962, la tragédie amoureuse se clôt devant une station service. DansL'amour à la mer (Guy Gilles, 1964) omniprésence de la mort pour Daniel avec la guerre en arrière fond, très présente et l'impossibilité d'y échapper.

L'insoumis (Alain Cavalier, 1964) retrace le parcourt de Thomas Vlassenroot (joué par Alain Delon), jeune Luxembourgeois qui a combattu en Kabylie dans la légion étrangère française pendant la guerre d'Algérie et qui a fuit l'O.A.S. avant d'accepter une mission pour de l'argent.En 1967 dans La Chinoise, Godard met face à face Véronique, qui veut commettre un attentat, et Francis Jeanson, ancien porteur de valises du FLN, qui rappelle la condition nécessaire pour l'action violente : avoir le peuple derrière soi.

Les années 70 se partagent entre films engagés : Avoir vingt ans dans les Aures(René Vautier, 1970), R.A.S. (Yves Boisset, 1975) et analyses sociologiques :Élise, ou la vraie vie (Michel Drach, 1970), Chronique des années de braise(Mohammed Lakhdar-Hamina, 1975, sur les années 1944-1954 qui conduiront au conflit) ainsi que le documentaire somme d'Yves Courrière La guerre d'Algérie(1972) qui sort dans 16 salles à Paris et est bien accueilli même à Nice ou Marseille. La troisième partie de Français si vous saviez (Sédouy et Harris, 1973) s'intitule "Je vous ai compris" et analyse l'attitude de De Gaulle au moment de la décolonisation. La différence de perception atteint son maximum entre La question(Laurent Heynemann, 1977), film clé sur la réalité de la torture pendant le conflit et L'honneur d'un capitaine (Pierre Schoendoerffer, 1982).

Conclusion provisoire

On a trop souvent dit que la France était incapable d'ausculter son histoire au cinéma en comparant le traitement de la guerre d'Algérie à celui de la guerre du Viet-Nam. Durant les conflits, ce sont, en France et aux Etats Unis, seulement deux films commerciaux qui sont produits. Entre 1954 et 1982, les Français produisent 14 films sur la guerre d'Algérie. Entre 1967 et 1990, les Américains, avec leur puissance économique en produisent certes beaucoup plus dont vingt, au moins, ont un retentissement international. Mais en effet l'impact sur le public qui est tout autre.

Chez les Américains, le sentiment de puissance est exalté à un moment ou à un autre (Rambo, hélicoptères d'Apocalypse Now...). L'ennemi n'est pas un "autre" que l'on tente de comprendre mais un ennemi presque toujours hors champ (que l'on "respecte" en tant qu'ennemi irréductible). La guerre du Viêt-Nam est souvent montrée comme un spectacle et possède donc une capacité à faire entrer le film dans la mémoire collective par le succès qu'il génère auprès du public. Ce sont bien les spectateurs qui manquent le plus en France.... Ce à quoi Hors la loi a tenté de s'attaquer.

Jean-Luc Lacuve le 28/09/2010.

Sources :

- colloque Les amnésies de l'histoire française au cinéma.

- Jean-Michel Frodon, Le cinéma français a fait sa guerre d'Algérie, Slate.fr du 20/12/2012.

Principaux films sur la guerre d'Algérie :Hors la loi Rachid Bouchareb France 2010Maurice Audin - la disparition François Demerliac France 2010L'ennemi intime Florent Emilio Siri France 2007Mon colonel Laurent Herbiet France 2006La trahison Philippe Faucon France 2005Le cri des hommes Okacha Touita France 1999Vivre au paradis Bourlem Guerdjou France 1998Le fusil de bois Pierre Delerive France 1995Les roseaux sauvages André Téchiné France 1994Des feux mal éteints Serge Moati France 1994La guerre sans nom Bertrand Tavernier France 1992Cher frangin Gérard Mordillat France 1989Liberté la nuit Philippe Garrel France 1984Les sacrifiés Okacha Touita France 1983Liberty Belle Pascal Kané France 1983L'honneur d'un capitaine Pierre Schoendoerffer France 1982La terre au ventre Tony Gatlif France 1978La question Laurent Heynemann France 1977Certaines nouvelles Jacques Davila France 1976Chronique des années de braise Mohammed Lakhdar-Hamina Algérie 1974R.A.S. Yves Boisset France 1973La guerre d'Algérie Yves Courrière France 1972Avoir vingt ans dans les Aures René Vautier France 1972Décembre Mohammed Lakhdar-Hamina Algérie 1972Élise, ou la vraie vie Michel Drach France 1970Hassan Terro Mohammed Lakhdar-Hamina Algérie 1968Le vent des Aurès Mohammed Lakhdar-Hamina Algérie 1966Les centurions Mark Robson U.S.A. 1966La bataille d'Alger Gillo Pontecorvo Italie 1966L'insoumis Alain Cavalier France 1964Muriel ou le temps d'un retour Alain Resnais France 1963Adieu Philippine Jacques Rozier France 1963Le joli mai Chris Marker France 1962Algérie année zero Marceline Loridan France 1962Les oliviers de la justice James Blue France 1962J'ai huit ans Yann Le Masson France 1962Octobre à Paris Jacques Panijel France 1962Le combat dans l'île Alain Cavalier France 1961Les fusils de la liberté Djamel Chanderli Algérie 1961La voix du peuple Djamel Chanderli Algérie 1961Yasmina Djamel Chanderli Algérie 1961Notre Algérie Djamel Chanderli Algérie 1961Le petit soldat Jean-Luc Godard France 1960Algérie en flammes René Vautier France 1958Une nation, l'Algérie René Vautier France 1954 votre commentaire

votre commentaire

-

Par hechache2 le 31 Octobre 2013 à 16:37

L’enfant terrible du désert

Lakhal Larbi (Producteur et documentariste) :

Et pour cause ! Lakhal Larbi est frais émoulu récipiendaire du prix du meilleur documentaire, l’Ecran d’or (récompense télévisuelle algérienne) pour L’Epopée de la résistance au Sud-Ouest 1855-1935 et la médaille d’or de la production télévisuelle et radiophonique des pays du Golfe sur 419 documentaires et autres reportages en compétition.

C’est dire du succès d’estime et re reconnaissance de ses pairs à l’endroit de son talent avéré et avenu. Et par voie de conséquence, le kid de Béchar, Lakhal Larbi, se veut acteur et actant et non pas dans la figuration. Aussi a-t-il vu grand. Il est passé du petit au grand écran. Il est le producteur du film Et le soleil se lève de Mohamed Khalidi, dont le premier tour de manivelle a été a été donné, récemment, à la maison de la presse Tahar Djaout, à Alger, en présence de l’ensemble du casting, notamment Sid Ali Kouiret, Hamid Remas, Ahmed Benaïssa, Faouzi Saïchi... Ainsi que d’autres long métrages qu’il produira comme Ma fille, c’est ma fille de Deboube Yahia, portant sur la condition de la femme le tournage est prévu pour ce mois-ci ou encore un autre projet ambitieux en panavision. Un film à gros budget réalisé par Abderrahim El Aloui, d’une durée de 1h 30.

C’est dire du succès d’estime et re reconnaissance de ses pairs à l’endroit de son talent avéré et avenu. Et par voie de conséquence, le kid de Béchar, Lakhal Larbi, se veut acteur et actant et non pas dans la figuration. Aussi a-t-il vu grand. Il est passé du petit au grand écran. Il est le producteur du film Et le soleil se lève de Mohamed Khalidi, dont le premier tour de manivelle a été a été donné, récemment, à la maison de la presse Tahar Djaout, à Alger, en présence de l’ensemble du casting, notamment Sid Ali Kouiret, Hamid Remas, Ahmed Benaïssa, Faouzi Saïchi... Ainsi que d’autres long métrages qu’il produira comme Ma fille, c’est ma fille de Deboube Yahia, portant sur la condition de la femme le tournage est prévu pour ce mois-ci ou encore un autre projet ambitieux en panavision. Un film à gros budget réalisé par Abderrahim El Aloui, d’une durée de 1h 30. La trame de l’histoire repose sur le théâtre algérien, avec une approche de Tartuffe des temps modernes. Et c’est aussi un hommage à Azzedine Medjoubi. D’ailleurs, le film s’intitulera Mémoire de scène avec le comédien Chellouch Abdenour et bien d’autres acteurs anciens et jeunes. C’est que Lakhal a des projets plein la tête.

La trame de l’histoire repose sur le théâtre algérien, avec une approche de Tartuffe des temps modernes. Et c’est aussi un hommage à Azzedine Medjoubi. D’ailleurs, le film s’intitulera Mémoire de scène avec le comédien Chellouch Abdenour et bien d’autres acteurs anciens et jeunes. C’est que Lakhal a des projets plein la tête.Déjà, il prépare la suite de son documentaire inaugural, L’Epopée de la résistance au Sud-Ouest 1855-1935. Il s’agit de deux autres productions : Naissance du mouvement national et syndical algérien 1935-1954 et La Guerre de libération 1954-1962. La fibre cinéphile a été transmise à Lakhal Larbi dans les salles de cinéma de quartier à Béchar, dans sa prime enfance, en regardant les westerns américains tels que Le Train sifflera trois fois (1952, de Fred Zinnemann avec Gary Cooper...) et puis les westerns spaghetti et surtout la musique caractéristique d’Ennio Morricone.

Il fera ses premières armes à la station de radio de Béchar dans l’émission Clap ; il sera collabotateur à El Watan et s’essayera dans la production à la TV. Il sera réalisateur à station TV régionale de Béchar. Mais c’est à Alger que cela se passait.

Il s’y installe en 1991 et intégre l’ENTV. Il a l’insigne honneur de travailler avec Mustapha Badie. « Cela m’a ouvert les yeux sur le domaine du ciné », reconnaît-il.

Il s’y installe en 1991 et intégre l’ENTV. Il a l’insigne honneur de travailler avec Mustapha Badie. « Cela m’a ouvert les yeux sur le domaine du ciné », reconnaît-il.Lakhal Larbi officiera aussi aux côtés de Azzedine Meddour sur le tournage de Combien je vous aime. C’est que sa formation s’est parachevée par les fonctions de monteurs TV et ciné, en tant que technicien d’exploitation et assistant réalisateur. Il s’est illustré aussi par le documentaire-fiction sur Mohamed Ould Cheikh, romancier des années 1930.

A propos de ce côté rédhibitoire portant sur l’histoire de l’Algérie et, plus précisément, celle du Sud, Lakhal explique : « On a occulté l’histoire du sud-ouest algérien.

Il faut que les Algériens fassent un effort pour reconnaître leur histoire. Douze films seulement ont été réalisés sur la guerre d’Algérie. Ce pays, s’il veut avancer, il faut qu’il ait une histoire, des repères, sinon il n’y aura pas d’avenir. Beaucoup de gens ne savent pas que le Sud-Ouest s’est rebellé contre le colonialisme en 1928. C’étaient des résistants... »

Sa source d’inspiration demeure et reste le sud algérien. La preuve, il en est toujours amoureux. « Le sud sera la source. Si les gens restent humbles, aimants et simples, s’ils restent eux-mêmes... » C’est sûr, pour Lakhal Larbi, Sud-Ouest est un point fort, d’honneur et cardinal !

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Cinema Algerien

![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot